In dieser Ausgabe:

I. Allgemeiner Überblick

II. Fischers „Israelkritik“ (1): Beiträge in den Medien

III. Fischers „Israelkritik“ (2): Der Präsident legt nach – und bedient älteste antisemitische Klischees

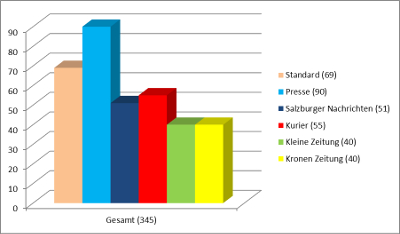

In der vergangenen Woche erschienen in den von MENA systematisch ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen 345 Beiträge (zuletzt: 353) mit Bezügen zu den Regionen Naher Osten und Nordafrika:

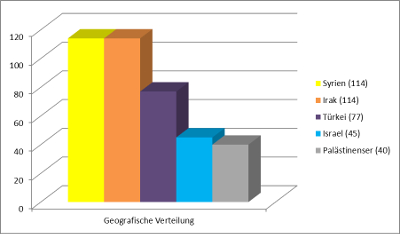

Folgende Länder standen im Mittelpunkt der Berichterstattung in den Tageszeitungen:

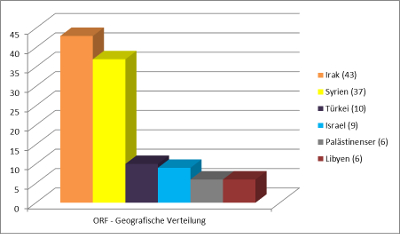

In den insgesamt 106 relevanten Beiträgen (zuletzt: 114) der wichtigsten Radio- und Fernsehnachrichtensendungen des ORF wurde am häufigsten auf folgende Länder Bezug genommen:

II. Fischers „Israelkritik“ (1): Beiträge in den Medien

Die von Bundespräsident Heinz Fischer durch seine Bemerkungen über die von ihm konstatierte „extreme Unverhältnismäßigkeit“ israelischer Militäreinsätze im Gazastreifen (sehen Sie dazu unseren Wochenbericht vom 25. August) ausgelöste Debatte setzte sich in der vergangenen Woche mit einer Reihe von Beiträgen fort. Der Standard veröffentlichte einen Leserbrief des Vizepräsidenten des Europäischen Jüdischen Kongresses und ehemaligen Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde in Österreich, Ariel Muzicant, in dem dieser dem Bundespräsidenten „mangelnde Informationen oder doppelte Moral“ vorwarf. (Standard, 1. Sept. 2014) Gleich darunter fand sich eine Zuschrift von Ari Rath, dessen Zustimmung Fischer im Zuge der Debatte immer wieder anführt, um sich gegen Kritik zu verteidigen. (So z. B. im Ö1-Mittagsjournal, 30. Aug. 2014) Rath dankte dem Präsidenten für die „mutigen und offenen Worte“ über die „öfters übertriebene Gewalt, die das israelische Militär in Gaza ausübt“. (Standard, 1. Sept. 2014)

Einen Tag darauf stellte Martin Engelberg in seiner „Quergeschrieben“-Kolumne in der Presse fest, dass Fischer beim Thema Israel „befangen“ und „emotional voreingenommen“ sei. Einerseits sei bedenklich, dass der Präsident bei einer „so bedeutenden außenpolitischen Veranstaltung wie dem Forum Alpbach“ es angesichts der vielen anderen akuten Krisen als sein „wichtigstes Anliegen“ betrachtet habe, „scharfe Kritik an Israel“ zu formulieren. Andererseits sei auffällig, dass Kritik an Israel auch die offizielle Homepage des Bundespräsidenten dominiere, auf deren Startseite sich zwei von sechs Berichten „mit ihrem Titel auf Israels Tadel durch Fischer“ bezögen. Das Thema brenne ihm „offensichtlich so unter den Nägeln“, dass Fischer sich, für einen Präsidenten durchaus unüblich, „sogar auf eine Polemik mit jüdischen Kritikern“ seiner Aussagen einlasse. Es sei bekannt, dass Fischer in Sachen Israel „ohnehin bereits übel beleumundet“ sei, da er einmal den Neujahrsempfang des Diplomatischen Corps für einen „Rundumschlag gegen Israel“ benutzt habe.

Engelberg verortete den Präsidenten in der Tradition Bruno Kreiskys, der „berüchtigt war für seine Hasstiraden gegen Israel“, über israelische Politiker unter Verwendung von „antisemitischen Stereotypen“ geschimpft und Israel als „semi-faschistischen“ Staat diffamiert, sowie die Bedrohung des jüdischen Staates negiert und den Antisemitismus der arabischen Gesellschaften geleugnet habe. Das, so musste Engelbergs Argumentation verstanden werden, setze sich jetzt bei Heinz Fischer fort, der seine sonst übliche vorsichtige und abwägende Art beiseitelasse und „getrieben vom Bedürfnis“ sei, Israel zu verurteilen. Dabei „gerät ihm auch ganz schnell Schaum vor den Mund“, was ein eindeutiges Zeichen von „emotionaler Voreingenommenheit“ sei. (Presse, 2. Sept. 2014)

Auf Engelbergs Kommentar folgte eine Reihe von durchwegs ablehnenden Leserbriefen. Tarafa Baghajati von der „Initiative muslimischer Österreicher-innen“ äußerte seinen Stolz auf den Bundespräsidenten, weil sich „endlich ein Spitzenpolitiker pointiert und kompetent“ zum israelisch-palästinensischen Konflikt zu Wort gemeldet habe. (Presse, 3. Sept. 2014) Der ehemalige Generaldirektor der österreichischen Nationalbank Heinz Kienzle ortete bei Engelberg die Tendenz, „blindlings alle Handlungen der politischen Führung Israels“ zu verteidigen. Demgegenüber stehe Heinz Fischer für den Versuch, „durch gütiges Zureden und sanfte Kritik die israelische Regierung auf eine konstruktive Politik zu verpflichten.“ (Presse, 4. Sept. 2014) Bemerkenswert an Kienzles Leserbrief war vor allem der ausgeprägt paternalistische Tonfall, der beim Thema Kindererziehung angebracht sein mag, in der internationalen Politik aber reichlich fehl am Platze ist. Warum sollte ein österreichischer Präsident in der als hierarchisch klar übergeordnet imaginierten Position sein, einen tausende Kilometer entfernten Staat durch „gütiges Zureden“ zu besserem Verhalten ermahnen zu können, wie sonst nur die Eltern ein ungezogenes Kind? (Sehen Sie zu Kienzles Leserbrief auch den MENA-Beitrag „Wurde der Mörder Rabins ‚gefeiert‘?“)

Einem weiteren Leserbriefschreiber zufolge hatte die Presse ihren Ruf beschädigt, indem sie „allzu oft und allzu einseitige“ Kommentare abdruckte. Der von Engelberg an Fischer gerichtete Vorwurf der Befangenheit sei eine „sehr fundamentalistische Projektion eigenen Voreingenommenseins“. Was genau „Dr. Josef Pampalk“ aus Wien störte, war ein wenig schwer zu verstehen: „Da ähnliche fundamentalistische Projektionen (?) bezeichnenderweise mit projizierten (?), realen oder potenziellen (?) Antisemitismusvorwürfen gepaart sind, so sind sie immun gegen Argumente und daher ungeeignet für eine offene Debatte.“ (Presse, 5. Sept. 2014, Anm. MENA) Der Verdacht drängte sich auf, dass mit den fundamentalistischen Projektionen, die mit projizierten potentiellen Vorwürfen gemeinsam auftreten und eine offene Debatte verhindern würden, einfach gemeint war, was schlichtere Gemüter als die angeblich allgegenwärtig drohende ‚Antisemitismuskeule‘ bezeichnen. Engelberg hatte dem Bundespräsidenten freilich gar nicht vorgeworfen, antisemitisch argumentiert zu haben, sondern hatte lediglich auf die außergewöhnlichen Emotionen hingewiesen, die Fischer offenbar ergreifen, wenn er sich zu Israel äußert. Diese Beobachtung hat übrigens nicht nur Engelberg gemacht: Klaus Höfler beendete seinen Bericht in der Kleinen Zeitung über eine Wanderung durchs steirische Gesäuse, die er mit dem Präsidenten unternommen hatte, mit der Bemerkung, dass Fischer „ungewohnt giftig“ auf Kritik an dessen Aussagen über Israel reagiert habe. (Kleine Zeitung, 31. Aug. 2014)

III. Fischers „Israelkritik“ (2): Der Präsident legt nach – und bedient älteste antisemitische Klischees

Just als die kurze öffentliche Debatte über die „Israelkritik“ Fischers zu Ende zu gehen schien, nahm der Präsident in einem Interview mit dem Standard am Samstag noch einmal zu seinen Bemerkungen und der daran geäußerten Kritik Stellung. (Standard, 6./7. Sept. 2014) Auch für legitime Selbstverteidigung, so bekräftigte er seine umstrittenen Ausführungen aus Alpbach, gebe es Grenzen. „Das Notwehrrecht muss angemessen sein und muss im Verhältnis zur Schwere des Angriffs entsprechend sein.“ Damit unternahm Fischer wenigstens einen Versuch, sein Verständnis von Verhältnismäßigkeit zu erläutern, auch wenn seine Erklärung noch immer wenig mit dem völkerrechtlichen Verbot „unterschiedsloser“ Angriffe zu tun hat. Was das konkret in Bezug auf den seit über zehn Jahren auf Israel niedergehenden Raketenhagel aus dem Gazastreifen bedeuten solle, führte Fischer aber auch dieses Mal nicht aus: Wie sehe seiner Ansicht nach eine der „Schwere des Angriffs“ angemessene Antwort auf die über zehntausend Raketen aus, die von der Hamas mit dem Ziel auf Israel abgefeuert worden waren, so viele Juden wie möglich zu töten? Fischer bemerkte dazu nur: „Verhältnismäßig wäre, wenn es weder tote Israelis noch tote Palästinenser gibt. Von diesem Ziel sind die beiden Seiten eben sehr unterschiedlich weit entfernt.“ Damit stellte Fischer im Grunde die absurde Behauptung auf, die Hamas, die offen den Massenmord an den Juden propagiert, sei näher an seinem Verständnis von Verhältnismäßigkeit dran – und sei es auch nur deshalb, weil sie von der israelischen Armee an der Umsetzung des ersehnten Blutbades gehindert werden kann. Die Fähigkeit Israels, seine Bürger vor den potenziell tödlichen Angriffen der Hamas zu schützen, wird so zur moralischen Hypothek umgedeutet.

Fischer hält seine völlig kontextlose Gegenüberstellung von Opferzahlen immer noch für so aussagekräftig, dass er nicht weniger in Anspruch nimmt, als die „Wahrheit“ zu vertreten. Und wie schon öfters zuvor verweist er auch im Standard-Interview wieder auf seinen Kronzeugen Ari Rath, der ihm „ausdrücklich zugestimmt“ habe. Nun hat sich Ari Rath in den vergangenen Jahren – und schon lange vor dem jüngsten Gaza-Krieg – vor allem mit seiner abgrundtiefen Enttäuschung über das aktuelle Israel einen Namen gemacht. „Das ist nicht das Israel, das ich wollte“, gab er unlängst etwa der Kleinen Zeitung zu Protokoll. (31. Juli 21014) Genau der Umstand, dass Rath kein gutes Haar am jüdischen Staat lässt, machte ihn hierzulande zum begehrten Gesprächspartner. (Sehen Sie dazu den MENA-Beitrag „Was ‚Israelkritiker‘ gerne von Juden hören“.) Selbstverständlich steht es Rath frei, seiner Enttäuschung Luft zu machen und Israel an den Pranger zu stellen, doch sollte Bundespräsident Fischer vielleicht daran denken, dass Rath als Kronzeuge für die eigene Kritik an Israel ungefähr so glaubwürdig ist, wie ein Bill Clinton, wenn es um den seriösen Umgang mit Praktikantinnen ginge.

Im Standard-Interview wurde Fischer gefragt, warum es so schwer sei, „Israelkritik“ zu üben, ohne ins antisemitische Eck gestellt zu werden. (Dass ein Teil der Antwort schon in der Frage liegt, ist Alexandra Föderl-Schmid nicht aufgefallen: Warum ist wohl nie von „Syrienkritik“, „Chinakritik“ oder „Sudankritik“ die Rede, während sich „Israelkritik“ bereits zu einer Art Massensport entwickelt hat?) Fischer wusste darauf keine Antwort, weil er sich „derart frei von Antisemitismus fühle, sodass Sie die Frage an andere richten müssen.“ Dabei sollte man bedenken, dass Fischer nicht gerade für seine Sensibilität bei der Verortung von Antisemitismus bekannt ist. Schließlich hatte er es nur wenige Wochen, bevor sich im Zuge des Gaza-Kriegs etliche tausend Menschen in antisemitischen Massenmärschen durch die Straßen österreichischer Städte wälzten, in einem Kurier-Interview zustande gebracht, Antisemitismus in Österreich als ein „auf wenige Unverbesserliche reduziertes Problem“ zu bezeichnen, eine Überzeugung, die er sich nicht „rauben“ lassen wolle. (Kurier, 18. Mai 2014. Sehen Sie dazu auch den MENA-Beitrag „Heinz Fischer und das Pippi-Langstrumpf-Prinzip“.)

Kritik an seinen Aussagen zum Gaza-Krieg versteht Fischer jedenfalls als „Überreaktionen“, und warnte im Standard-Interview, „gewissermaßen ein Kritikverbot zu verhängen, geht nicht – jedenfalls nicht in Österreich.“ Hier näherte sich der Präsident gefährlich nahe an eine der am weitesten verbreiteten zeitgenössischen Verschwörungstheorien an: Obwohl der jüdische Staat tagein tagaus in so gut wie allen Medien kritisiert wird, fantasieren viele über ein angebliches „Kritikverbot“, das dazu führe, dass, in den Worten eines Leserbriefschreibers, es „kaum jemals irgendwo öffentliche Kritik an Israel und seinem Vorgehen gegen die Palästinenser gibt“. (Salzburger Nachrichten, 28. Juni 2014) Das angeblich vorherrschende Kritiktabu gegenüber Israel ist ein reines Phantasieprodukt; verschwörungstheoretisch ist es, weil doch die Frage beantwortet werden müsste: Wer hält das Tabu aufrecht? Wer sorgt dafür, dass Israel nicht kritisiert werden dürfe? Der Weg von der de-realisierenden Konstatierung eines in Wahrheit nicht existenten Kritiktabus gegenüber Israel zur Behauptung eines israelischen/jüdischen Meinungsdiktats ist nicht weit.

Schon mit seiner Bemerkung, dass es in Österreich nicht angehe, ein „Kritikverbot“ zu verhängen, begab sich Präsident Fischer also in gefährliches Fahrwasser. Am Ende des Standard-Interviews, an dem er sich Gedanken über eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts machte, beging er aber darüber hinaus eine inakzeptable Grenzüberschreitung: „Der alttestamentarische Grundsatz Auge um Auge ist überholt und gefällt mir nicht“. Hier bediente Fischer schlicht eines der ältesten antisemitischen Klischees. Seit Jahrhunderten dient der Verweis auf den „alttestamentarischen“ Grundsatz „Auge um Auge“ als Beleg für eine besonders ausgeprägte jüdische Rachsucht. Was in der jüdischen Tradition „Auge für Auge“ hieß und für verhältnismäßige finanzielle Entschädigungen für zugefügte Verletzungen stand, wurde in der Übersetzung von Luther zu „Auge um Auge“ und soll Ausdruck dafür sein, dass es im jüdischen Glauben und Rechtsverständnis nicht um den Grundsatz der Gerechtigkeit, sondern den der Rache gehe.

Obwohl die Erkenntnis, dass mit dem jüdischen Grundsatz „Auge für Auge“ gerade nicht unverhältnismäßiger Rache das Wort geredet wird, mittlerweile schon weit verbreitet ist und gerade im Kampf gegen antisemitische Lügen immer wieder vorgebracht wird, hat Präsident Fischer davon offenkundig noch nie etwas gehört: „Der alttestamentarische Grundsatz Auge um Auge ist überholt und gefällt mir nicht“, meinte er, und verstand damit die Redewendung in genau dem antisemitischen Sinn, in dem sie seit Martin Luther zur Diffamierung der Juden verwendet wird. (Fast schon ironisch ist, dass er sich mit der Bemerkung, der Grundsatz gefalle ihm nicht, genau genommen gegen die Vorstellung maßvoller Verhältnismäßigkeit wendet, die er in seiner Kritik am israelischen Vorgehen im Gazastreifen einfordert.)

Fischer verwendete die Redewendung „Auge um Auge“ aber nicht bloß in dem herkömmlichen antisemitischen Sinn, sondern trieb sie mit seinem nächsten Satz noch auf die Spitze: „Aber auf der Basis von ein Auge gegen 100 Augen wird ein Friedensprozess kaum gelingen.“ (Standard, 6./7. Sept. 2014) Nicht allein das in seinen Augen unmoralische Prinzip gefalle Fischer somit nicht, sondern die Israelis würden es mit ihrem Verhalten noch hundertfach verstärken.

Wer den „alttestamentarischen Grundsatz Auge um Auge“ zur Beschreibung aktueller israelischer Politik benutzt, argumentiert für Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, schon allein deshalb antisemitisch, weil er eine „jüdische Mentalität“ unterstellt, die von Moses bis zu heutigen israelischen Politikern reiche. Als falsch betrachtete israelische Politik werde dergestalt „als Ausfluss angeblicher jüdischer Charaktereigenschaft“ verurteilt; der Politik eines Benjamin Netanjahu wird unterstellt, Jahrtausende alten religiösen Grundsätzen zu folgen: „so steht es im Alten jüdischen Testament und so praktizieren es die Israelis.“ Um mit Prantl zu sprechen: Die Verwendung von „Auge um Auge“ ist eine Chiffre für Rachsucht und Vergeltung, Hochmut und Vernichtungswut“, sie ist „ein Beispiel dafür, wie Israel-Kritik sich auflädt, wie sie mit Stimulantien für negative Assoziationen arbeitet.“

Ob sich Fischer der antisemitischen Tradition bewusst ist oder, wie zu hoffen ist, er unabsichtlich dieses judenfeindliche Klischee bediente, spielt den Antisemitismusforschern Schwarz-Friesel und Reinharz zufolge keine Rolle: „Auch nicht-intentional produzierte Verbal-Antisemitismen tradieren judenfeindliche Konzeptualisierungen und bewirken den Erhalt von Stereotypen im kulturellen und kommunikativen Gedächtnis.“