In dieser Ausgabe:

I. Allgemeiner Überblick

II. Türkei: Niedergang eines „Erfolgsmodells“

III. Der Iran-Deal im Spiegel österreichischer Medien

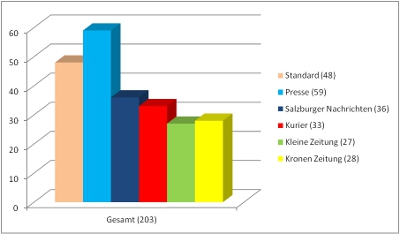

In der vergangenen Woche erschienen in den von MENA systematisch ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen insgesamt 203 Beiträge mit Nahost- bzw. Nordafrika-Bezügen:

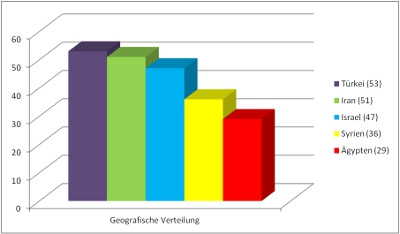

Folgende Länder standen im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung:

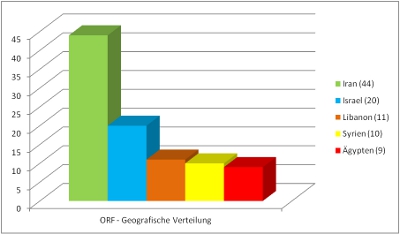

In den 76 relevanten Beiträgen der wichtigsten Radio- und Fernsehnachrichtensendungen des ORF würde am häufigsten über folgende Länder berichtet:

II. Türkei: Niedergang eines „Erfolgsmodells“

In den letzten zehn Jahren wurde die Türkei unter der Regierung der islamistischen AKP und ihres Premiers Recep Tayyip Erdogan von vielen westlichen Beobachtern als „Erfolgsmodell“ gesehen, das beweisen würde, dass ein modernes demokratisches System sich durchaus mit einem „gemäßigten“ Islamismus vereinbaren ließe. Gerade nach dem Beginn der Umwälzungen in mehreren arabischen Ländern Ende 2010/Anfang 2011 wurde sie geradezu als Vorbild für eine arabische Welt porträtiert, die auf dem besten Wege sei, in einem Demokratisierungsprozess die Jahrzehnte herrschenden Diktaturen zu überwinden. Bei Georg Hoffmann-Ostenhoff vom profil las sich das vor rund eineinhalb Jahren noch so: „Das politische Modell Türkei strahlt …, gerade auch seit dem arabischen Frühling, auf die ganze nahöstliche Region aus: als Inspiration für eine Zukunft, in der islamische Identität mit Demokratie und Säkularismus verbunden werden kann.“ (profil 13/2012)

Die Rede von der gelungenen Verbindung von Demokratie und Säkularismus in der Türkei unter Erdogans Führung beruhte schon damals darauf, jene Aspekte der Entwicklung des Landes geflissentlich zu übersehen, die dem weichgezeichneten Wunschbild nicht so recht entsprechen wollten. Spätestens seit der brutalen Niederschlagung der Gezi-Proteste im Frühsommer diesen Jahres und den immer unverhohleneren Vorstößen der AKP, der gesamten Türkei ihre rigiden islamistischen Moralvorstellungen aufzuzwängen, ist es bemerkenswert still geworden im Eck derer, die Warner vor der Islamisierungspolitik der AKP stets als Panikmacher zu verunglimpfen pflegten. Dass auf Erdogans Geheiß hin neuerdings selbst ernannte Sittenwächter, aber auch staatliche Sicherheitsorgane gegen Menschen vorgehen, die sich nichts zuschulden kommen haben lassen, außer einen der islamistischen Moralpolizei nicht genehmen Lebensstil zu verfolgen, dürfte selbst die hartgesottensten Apologeten Erdogans vor den Kopf gestoßen haben.

Mit der Denunziation gemeinsamer Haushalte unverheirateter Frauen und Männer als „Keimzelle(n) der Prostitution, des Terrorismus und der Kriminalität“ durch den türkischen Innenminister (Kurier, 8. Nov. 2013; Ö1-Morgenjournal, 7. Nov. 2013) wurde ein Tiefpunkt erreicht, doch folgte der nächste Vorstoß auf dem Fuße: Geht es nach dem Vize-Parlamentspräsidenten und Gründungsmitglied der AKP Sadik Yakut, soll es nach den gemischten Studentenwohnungen dem gemeinsamen Schulunterricht von Buben und Mädchen an den Kragen gehen: „Es war ein historischer Fehler“, so Yakut bei einer Veranstaltung zum Weltkindertag, „Mädchen und Jungen im Namen einer Verwestlichung in gemeinsamen Schulden zu unterrichten, wir werden diesen Fehler bald korrigieren, so Gott will.“ (Salzburger Nachrichten, 22. Nov. 2013)

Nicht zuletzt am immer diktatorischeren Auftreten Erdogans scheiterte jetzt das Vorhaben einer grundlegenden Änderung der aus dem Jahre 1982 stammenden türkischen Verfassung. Die Opposition zieht es offenbar vor, das „Grundgesetz der Generäle“ beizubehalten, das „in vielen Punkten … immer noch die Handschrift der damals regierenden Militärs“ trage, anstatt der von Erdogan anvisierten Schaffung eines Präsidialsystems zuzustimmen. (Kleine Zeitung, 21. Nov. 2013)

Die Innenpolitik ist allerdings nicht das einzige Gebiet, auf dem die Strahlkraft des „Modells Türkei“ zusehends verblasst. Die Leitlinie der AKP auf dem Feld der Außenpolitik lautete ursprünglich: „zero problems with our neighbors“ und sollte einem Ziel dienen: „Turkey wants to eliminate all the problems from her relations with neighbors or at least minimize them as much as possible.“ Abseits der Schreibtische strategischer Planer bietet die türkische Außenpolitik allerdings ein markant anderes Bild: Nach zehn Jahren AKP-Herrschaft kann von einer „Null Probleme mit den Nachbarn“-Politik keine Rede sein, stattdessen gibt es kaum ein Land in der Region, mit dem die Türkei nicht gröbere Auseinandersetzungen hätte. Am meisten Aufmerksamkeit erregte der mutwillige Bruch Erdogans mit Israel, aber auch die Beziehungen der Türkei mit Griechenland, Zypern, den Ländern des Kaukasus oder erst recht Syrien haben sich seit dem Machtantritt der AKP nicht nur nicht verbessert, sondern vielfach deutlich verschlechtert.

Das jüngste Kapitel dieser Entwicklung ist der neu ausgebrochene Konflikt mit Ägypten: Als einziges Land hält die Türkei unter Premier Erdogan eisern an der Unterstützung der ägyptischen Muslimbrüder fest und lässt sich dabei auch nicht davon beirren, dass die Organisation mittlerweile verboten ist, deren Führungsriege im Gefängnis sitzt und sich wegen der Ermordung politischer Gegner vor Gericht verantworten muss. „Türkei bricht neuen Streit vom Zaun“, berichtete der Standard heute über die jüngste Episode dieser Geschichte: Die ägyptische Regierung erklärte den türkischen Botschafter in Kairo zur unerwünschten Person und verwies ihn des Landes. Das vorläufige Ergebnis der „kluge(n) Diplomatie“, über die Hoffmann-Ostenhof letztes Jahr noch voll des Lobes war (profil 13/2012), sieht also so aus: „Nach Israel unterhält die Türkei nun auch mit Ägypten nur noch diplomatische Beziehungen auf Ebene von Geschäftsträgern.“ (Standard, 25. Nov. 2013)

III. Der Iran-Deal im Spiegel österreichischer Medien

Nachdem das Wochenende über zwar auf der einen Seite von „Fortschritten“ (Kurier, 23. Nov. 2013) bei den Atomgesprächen in Genf, aber auch von „bedeutenden Lücken“ (Standard, 22. Nov. 2013) und „zahlreichen Hürden“ (Presse, 22. Nov. 2013) zu lesen war, war es in der Nacht von Samstag auf Sonntag so weit: die P5+1 und der Iran einigten sich auf ein vorerst sechs Monate gültiges Zwischenabkommen im Atomstreit. Dem Standard zufolge beruht der Deal auf folgenden Vereinbarungen: Der Iran müsse die Urananreicherung auf über fünf Prozent stoppen, die Bestände des bereits auf rund 20 Prozent angereicherten Urans „neutralisieren“, und er dürfe nach Ablauf der sechs Monate nicht über mehr auf unter fünf Prozent angereichertes Uran verfügen als jetzt; er dürfe keine neuen Zentrifugen installieren, in Betrieb nehmen oder bauen; darüber hinaus müsse er die Arbeiten am Schwerwasserreaktor in Arak aussetzen, noch ausständige Informationen zu diesem Reaktor und anderen Anlagen nachliefern sowie den Inspektoren der IAEA „täglichen Zugang“ zu den Anreicherungsanlagen, den Anlagen zum Zentrifugenbau und den Uranminen ermöglichen. Im Gegenzug soll der Westen einige der wegen des Atomprogramms verhängten Sanktionen lockern, was dem Iran Erleichterungen im Wert von rund sieben Milliarden Dollar bringen soll. Im nächsten halben Jahr soll ein „Gesamtvertrag“ zur endgültigen Lösung des Atomstreits ausverhandelt werden. Sollte der Iran seinen Verpflichtungen nicht nachkommen, „sollen die suspendierten Sanktionen sofort wieder zuschnappen.“ (Standard, 25. Nov. 2013)

Laut US-Präsident Obama habe man mit dem Abkommen „Irans wahrscheinlichsten Weg zu der Bombe abgeschnitten“ (ebd.), Außenminister Kerry meinte, der Deal werde „Israel und unsere Partner in der Region sicherer machen.” Jubel war aus Teheran zu vernehmen, wo Präsident Rohani davon sprach, dass das Abkommen „zweifellos dem Frieden in der Region und in der ganzen Welt nützen“ werde. (Presse, 25. Nov. 2013) Demgegenüber bezeichnete Israels Premier Netanjahu den Deal erneut als „historischen Fehler“. Die Welt sei ein gefährlicherer Ort geworden, denn: „(D)as gefährlichste Regime der Welt hat einen entscheidenden Schritt getan, um die gefährlichste Waffe der Welt in die Hand zu bekommen.“ (Ebd.) Außenminister Lieberman kritisierte, dass die Weltmächte dem Iran de facto gegen kosmetische Konzessionen das Recht zur Urananreicherung zugestanden hätten. (Standard, 25. Nov. 2013)

Wie bewerteten österreichische Medien den Abschluss des Abkommens mit dem Iran? Der Standard bezeichnet den Deal zwar als „Meilenstein“, sprach aber auch von einem „Durchbruch mit Restrisiko“. Für Gudrun Harrer ist das Abkommen ein „Deal mit sofortigem Nutzen“, auf Basis dessen „zum ersten Mal, seitdem der Iran Uran anreichert, der Ausbau des iranischen Atomprogramms gestoppt und in einigen kritischen Bereichen sogar zurückgefahren“ werde. Die Verhandlungen 2003 bis 2005 seien gescheitert, weil der Iran „nicht zu einem totalen Rollback“ bereit gewesen sei. Erst die westliche Abkehr von der Forderung nach einer „maximalistischen“ Lösung – „keinerlei Urananreicherung im Iran“ – habe zum Durchbruch von Genf geführt. „Nun wird ein anderer Weg versucht – der eine Ad-hoc-Verbesserung bringt und dessen Risiken kalkulierbar sind. Er ist einen Versuch wert.“ (Ebd.)

Tatsächlich hat Harrer recht, dass frühere Verhandlungen mit dem Iran daran gescheitert waren, dass er keinem „Rollback“ seiner nuklearen Kapazitäten zustimmte, doch hat sich daran auch mit dem Abkommen von Genf nichts geändert: keine einzige Zentrifuge wird abgebaut, keine einzige Anlage geschlossen, nicht ein Gramm des bereits angereicherten Uran wird außer Landes gebracht, die „Neutralisierung“ höher angereicherten Urans kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Sämtliche vorhandenen nuklearen Einrichtungen des Iran bleiben weitgehend unangetastet bestehen – nur eben fortan mit dem Sanktus des Westens. Was Harrer also nur andeutet: Nicht der Iran hat sich bewegt, sondern der Westen hat ob der jahrelangen iranischen Obstruktionshaltung seine Forderungen so weit zurückgeschraubt, dass der aktuelle Deal sogar gegen bestehende Sicherheitsratsresolutionen verstößt, in denen Teheran unzweideutig zum völligen Verzicht auf die Anreicherung von Uran aufgefordert wird – seltsam, dass in diesem Fall niemand vor der Untergrabung der Autorität des UN-Sicherheitsrates warnt.

Um es ein wenig zugespitzt zu formulieren: Dem vorliegenden Deal hätte Rohani im Wesentlichen schon vor zehn Jahren zustimmen können, weil er nicht nur keinen Abbau der nuklearen Kapazitäten bedeutet, sondern dem iranischen Atomprogramm die internationale Legitimation verschafft, die ihm bislang verwehrt geblieben war. Außenminister Kerry versucht dem Standard zufolge der Welt weiszumachen, dass das Abkommen „nicht (sagt), dass der Iran ein Recht auf Anreicherung hat“ (ebd.), aber angesichts des verabschiedeten Deals erweist sich das als hilfloser Versuch, der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen: Was anderes als eine Anerkennung des iranischen „Rechts“ auf Urananreicherung soll es denn bedeuten, wenn im dem Text über das angestrebte finale Abkommen zu lesen ist: „This comprehensive solution would enable Iran to fully enjoy its right to nuclear energy for peaceful purposes under the relevant articles of the NPT in conformity with its obligations therein. This comprehensive solution would involve a mutually defined enrichment program with practical limits and transparency measures to ensure the peaceful nature of the program”? Und noch mehr als das: Auch wenn in Genf ein Aussetzen der Arbeiten am Schwerwasserreaktor in Arak vereinbart wurde, wird dieser Reaktor darin an sich nicht in Frage gestellt – obwohl nicht einmal die Iraner bisher mit einen auch nur ansatzweise glaubhaften Versuch aufwarten konnten, zu erklären, welchen Zweck diese Anlage in einem angeblich rein friedlichen Atomprogramm erfüllen soll. Mit anderen Worten: In Genf wurde unter der Hand einer nuklearen Einrichtung eine Berechtigung zuerkannt, die ausschließlich im Rahmen eines militärischen Atomprogramms Sinn macht.

In der Presse bezeichnete Thomas Vieregge den Genfer Deal als „Etappensieg für die Diplomatie und Testfall für Teheran“, bei dem „allenthalben Vorsicht angebracht“ sei: „Mit ihren Tricks und Finten haben die Mullahs den Westen im Nuklearkonflikt mehrmals hinters Licht geführt.“ Während den Inspektoren der IAEA „völlig freier Zugang zu den iranischen Atomanlagen zugesichert“ worden sei, bleibe die „militärische Drohkulisse durch die USA – und erst recht durch Israel – aufrecht.“ Worte allein würden den „aufgebrachten (israelischen) Premier nicht von der wundersamen Wandlung des (iranischen) Regimes überzeugen, das Israel seit jeher mit Auslöschung droht.“ Der Iran müsse jetzt „Glaubwürdigkeit beweisen und Ergebnisse liefern“, die internationalen Kontrolleure „müssen den Mullahs penibel auf die Finger schauen.“ (Presse, 25. Nov. 2013)

Tatsächlich wurde in Genf vereinbart, dass die IAEA-Inspektoren besseren Zugang zu den iranischen Atomanlagen bekommen sollen, doch hat die Presse – wie alle anderen österreichischen Medien auch – einen wichtigen Punkt übersehen: Im dem gesamten Abkommen ist von der Militäranlage Parchin mit keinem Wort die Rede. Die Inspektionen der IAEA können in Zukunft vielleicht in den offiziellen iranischen Atomanlagen effektivere Kontrollen durchführen, Militärkomplexe wie Parchin, die Geheimdiensten zufolge als Versuchsstätten für das iranische Atomwaffenprogramm dienen, sind darin aber nicht inkludiert. In den Worten des ehemaligen amerikanischen UN-Botschafters John Bolton: „(W)hile some already-known aspects of Iran’s nuclear program are returned to enhanced scrutiny, the undeclared and likely unknown military work will continue to expand, thus recalling the drunk looking for his lost car keys under the street lamp because of the better lighting.”

Völlig unklar bleibt auch, woran Vieregge eigentlich dachte, als er schrieb, die „militärische Drohkulisse durch die USA“ bleibe aufrecht. Zugegeben, US-Präsident Obama warnt zwar immer wieder öffentlich, dass im Hinblick auf das iranische Atomprogramm „alle Optionen auf dem Tisch“ lägen, doch ist das bloße Rhetorik: Es gibt im Augenblick schlicht keine amerikanische militärische Drohkulisse, vor der das iranische Regime sich sonderlich fürchten müsste – und ein Ergebnis des Genfer Deals ist, dass auch etwaige israelische Militärschläge gegen iranische Atomanlagen fürs Erste in weite Ferne gerückt sind.

In den Salzburger Nachrichten ist es für Gil Yaron einfach noch zu früh, um die Bedeutung des in Genf verhandelten Deals einschätzen zu können. Augenblicklich hätten sowohl dessen Kritiker, wie auch dessen Befürworter recht. Auf der einen Seite sei die israelische Kritik an dem Abkommen „akkurat“: „Der Vertrag löst keine Probleme.“ Der Iran bleibe ein „nuklearer Schwellenstaat“. Auf der anderen Seite hätten aber auch die USA mit ihrer Behauptung recht, ihr „wichtigstes Ziel erreicht zu haben: Sie haben Zeit gewonnen und die Notwendigkeit für einen Präventivschlag vorerst aufgehoben.“ Erst in einem halben Jahr werde sich zeigen, ob das Abkommen ein Fehler war. Bis dahin müsse dessen Umsetzung „konsequent erzwungen, jeder iranische Vertragsbruch geahndet und (müssen) Fortschritte in Richtung eines endgültigen Abkommens … gemacht werden.“ Der Deal habe jedenfalls bewiesen, dass „Sanktionen das Kalkül und Verhalten des fundamentalistischen Regimes in Teheran sehr wohl beeinflussen können.“ (Salzburger Nachrichten, 25. Nov. 2013)

Wenn das iranische Regime aber selbst unter den äußerst schmerzhaften Auswirkungen der Sanktionen nur zum Abschluss eines Übergangsabkommens gebracht werden konnte, in dem die iranischen Kapazitäten zum Bombenbau im Grunde unangetastet bleiben, warum sollte man dann glauben, dass es in einem halben Jahr zu einem notwendigerweise viel weiter gehenden Abkommen bereit wäre, wenn der Sanktionsdruck schon jetzt spürbar nachlassen wird? Die Israelis haben völlig recht, wenn sie darauf verweisen, wie vieler Jahre es bedurft hatte, um endlich ein halbwegs wirksames Sanktionsregime gegen den Iran aufzubauen. Die Versicherungen der US-Administration, dass die Sanktionen in einem halben Jahr wieder verschärft würden, wenn es in den Verhandlungen um ein finales Abkommen keine Fortschritte gebe, sind reines Wunschdenken. Schon jetzt stehen viele Firmen in den Startlöchern, um bei der ersten sich bietenden Gelegenheit mit dem Iran lukrative Geschäfte abzuschließen – wie zum Beispiel die OMV, die bereits davon träumt, ein 22 Milliarden-Projekt wiederzubeleben, dem die Sanktionen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten. Der Standard berichtete: „Sollte bei den internationalen Atomgesprächen mit dem Iran in Genf ein Durchbruch gelingen und ein Bann vom Land fallen, könnte Österreichs größtes Industrieunternehmen sein auf Eis gelegtes Projekt ‚South Pars‘ in Angriff nehmen.“ (Standard, 23./24. Nov. 2013)

Der Kurier verkündete auf der Titelseite „Lösung im Atomstreit“ – eine offensichtliche Falschmeldung angesichts der Tatsache, dass in Genf gerade einmal ein Zwischenabkommen unterzeichnet wurde und selbst unerschütterliche Optimisten zugestehen werden, dass bis zu einer „Lösung im Atomstreit“ noch ein weiter Weg zu gehen ist. Im Blattinneren fand sich kein Kommentar, sondern nur ein Bericht über die „(g)egensätzliche(n) Reaktionen auf den Iran-Deal“. Der sei „gerade einmal ein diplomatisches Provisorium“, das optimistische Reaktionen auslöse, aber mit sechs Monaten „ein rasches Ablaufdatum“ habe. Für den Westen sei „auch weiterhin nicht akzeptabel“, dass der Iran auf der Urananreicherung bestehe. „Die nun vorliegende Übergangslösung gebe dem Iran keinesfalls ein Recht auf die umstrittene Anreicherung, beeilten sich westliche Diplomaten in Anschluss an die Einigung … zu betonen“, führte der Kurier aus, offenbar ohne auch nur einen Blick in den Text des Abkommens zu werfen.

In der Kleinen Zeitung fand sich kein eigener Kommentar zum Abkommen von Genf; in einem Bericht über den Deal war nur zu lesen, dass sich erst in den nächsten Monaten zeigen werde, ob er ein Durchbruch oder ein Fehler sei. Als einziges österreichisches Medium verwies die Kleine Zeitung auf die Reaktion aus Damaskus, wo der „Verhandlungserfolg für den Verbündeten durchaus als Rückenwind verstanden werden (könnte).“ (Kleine Zeitung, 25. Nov. 2013) Allerdings druckte die Kleine Zeitung einen Kommentar aus der Neuen Zürcher Zeitung ab, in dem der Deal von Genf zwar als historischer Durchbruch bezeichnet wurde, diesem positiven Befund aber einige skeptische Einsprüche zur Seite gestellt wurden. Ob es wirklich gelingen werde, die Gefahr eines atomar bewaffneten Iran abzuwenden, bleibe „ungewiss“. Sollte der Deal umgesetzt werden, verliere der Iran „die Fähigkeit, seine Uranbestände rasch und unerkannt für den Bau einer Atombombe zu nutzen.“ Die entscheidende Schwäche des Abkommens sei aber seine Begrenzung auf nur sechs Monate. Mit Sicherheit werde der Iran in der nächsten Zeit auf die „vollständige Befreiung von den Sanktionen pochen“. Diesem Druck dürfe aber nicht nachgegeben werden, „solange das Land über die Infrastruktur zum Atombombenbau verfügt.“ Es sei „naiv zu glauben, dass das Kleriker-Regime der Option einer nuklearen Bewaffnung nun völlig abgeschworen habe“, weshalb „Standfestigkeit“ jetzt „mehr denn je nötig“ sein werde. (Ebd.)

In der Kronen Zeitung überwog in der Berichterstattung über den Deal von Genf eher die Skepsis. „Verzicht auf Atombewaffnung. Hält der Iran, was er verspricht?“ lautet edie Überschrift, in weiterer Folge war zu lesen: „Das Regime hat in der Vergangenheit seine Meisterschaft im Verzögern und Verschleiern bewiesen.“ In seinem Kommentar zum Thema führte Kurt Seinitz aus, dass der Iran den Atomwaffensperrvertrag zwar nie gekündigt, „sich jedoch der permanenten Vertragsverletzung schuldig gemacht“ habe, „erstens durch den geheimen Start des Atomprogramms und schließlich durch die Verweigerung der Kontrollverpflichtungen aus diesem Vertrag: eine Chronik der Täuschung, Lügen und Verschleierung.“ Irans „völlig überzogenes Atomprogramm“ ist für Seinitz ein „außenpolitisches Erpressungsprogramm, um die internationale Legitimierung sowie die Anerkennung als regionale – schiitische – Führungsmacht zu erzwingen.“ Nach 34 Jahren habe das Regime in Teheran nun erreicht, was es gewollt habe: „den Segen der sechs führenden Mächte der Welt, also ein Mitspracherecht im Konzert der Mächte.“ Sei die Einigung von Genf nur ein „Trick der iranischen Diplomatie, die mit dreitausendjähriger Erfahrung als die raffinierteste der Welt gilt?“ Werde nun die Verzögerungstaktik fortgesetzt, „die dem Schiismus angeblich eigen ist?“ Möglich sei das, doch habe die iranische Führung auch viel zu verlieren: Sollte Präsident Rohani seine Versprechungen nicht erfüllen, „könnte es zum großen Knall kommen.“ Wie nicht anders zu erwarten, schloss Seinitz seinen Kommentar mit einer seiner üblichen Belehrungen Israels: Dessen „rechte Regierung sollte sich in ihrem Zorn mäßigen“, denn die Ellbogen-Politik „Israel gegen den Rest der Welt“ könne „wirklich bald verhängnisvoll daneben gehen.“ (Kronen Zeitung, 25. Nov. 2013)

In der Zeit im Bild wurde das Iran-Abkommen zuerst nicht kommentiert, dafür berichtete Ben Segenreich im Gespräch über die israelische Kritik an dem Deal und wies darauf hin, dass Israel sich jetzt darum bemühen werde müssen, auf die Verhandlungen über ein Endabkommen mit dem Iran einzuwirken. (ZiB, 24. Nov. 2013)

Im Ö1-Mittagsjournal bezeichnete der deutsche Nahost-Experte Volker Perthes das Abkommen mit dem Iran als „erstaunlich gut“. So sei im Vorfeld nicht zu erwarten gewesen, dass der Iran sich auf eine Bauunterbrechung des Reaktors in Arak einlassen würde. Perthes ließ es sich nicht nehmen, die israelische Kritik an dem Deal auf reichlich bevormundende Weise abzutun: „Wenn die Israelis das ernsthaft lesen würden, würden sie zu dem Ergebnis kommen, dass es den Nahen Osten und Israel tatsächlich sicherer macht als vorher.“ Wie er auf den abwegigen Gedanken kommt, in Israel würde das Abkommen nicht „ernsthaft“ gelesen, blieb sein Geheimnis. (Ö1-Mittagsjournal, 25. Nov. 2013)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die mediale Bewertung des Zwischenabkommens mit dem Iran stark an die seltsam gespaltenen Reaktionen auf das Abkommen über die Zerstörung der syrischen Chemiewaffen erinnert: Auf der einen Seite ist vielfach von einem „historischen Durchbruch“ die Rede und wird darüber hinweggegangen, dass der Iran kaum etwas geben musste, um recht viel zu erhalten. Insbesondere wird die Behauptung kaum kritisch hinterfragt, inwiefern dieses Übergangsabkommen den Iran tatsächlich davon abhalten soll, die Arbeit am Bau der Bombe voranzutreiben. Um nur einen Punkt hervorzuheben: Die Einschränkungen, die dem Iran im Hinblick auf die Urananreicherung auferlegt wurden, klingen sehr umfangreich. Wie David Albright vom Institute for Science and International Security hervorhebt, wird damit erstmals die Zeitspanne verlängert, die der Iran bräuchte, um genug hoch angereichertes Uran für den Bau einer Bombe zu produzieren. Das hört sich gut an, aber dieser Eindruck leidet doch stark, sobald man sich ansieht, was das konkret heißt: „If Iran used all of its installed centrifuges, the time it would need to produce a weapon would expand to at least 1.9 to 2.2 months, up from at least 1 month to 1.6 months.“

Auf der anderen Seite scheint der Glaube aber nicht weit verbreitet zu sein, dass wirklich eine Lösung des Atomstreits auf den Weg gebracht worden wäre. Der Widerspruch, der sich daraus ergibt, einen „historischen Durchbruch“ zu proklamieren, an den aber eigentlich kaum jemand wirklich glaubt, bleibt nicht nur unaufgelöst, sondern scheint oftmals nicht einmal aufzufallen.