In der vergangenen Woche war erneut der Bürgerkrieg in Syrien das dominierende Thema der Nahostberichterstattung österreichischer Tageszeitungen. Daneben sorgte auch die Israelreise des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney für Schlagzeilen, hatte der es doch nicht nur gewagt, Jerusalem als Hauptstadt des jüdischen Staates zu bezeichnen, sondern auch „kulturelle“ Faktoren dafür verantwortlich gemacht, dass die Palästinenser im Vergleich zum verhassten Nachbarn ökonomisch so viel weniger erfolgreich sind – was ihm prompt den Vorwurf des Rassismus gegenüber den Palästinensern einbrachte.

Allgemeiner Überblick

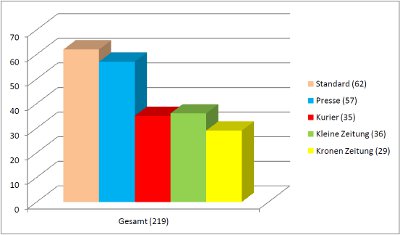

In den letzten sieben Tagen erschienen in den von MENA systematisch ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen insgesamt 219 Beiträge mit Bezug zu Nordafrika und dem Nahen Osten, rund 5 Prozent weniger als in der Woche zuvor:

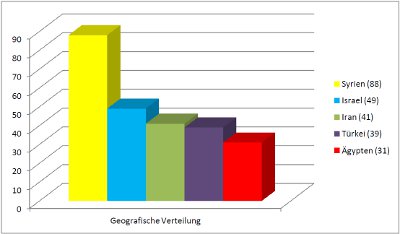

Wie bereits erwähnt, dominierte diese Woche eindeutig wieder ein Land die mediale Berichterstattung:

Auffällig war, dass im Zusammenhang mit der Syrien-Krise auch einige andere Länder häufig erwähnt wurden, denen sonst nur wenig Interesse entgegengebracht wird. So wurde in 29 Beiträgen auf Saudi-Arabien und in 20 Artikeln auf Katar im Zusammenhang mit geplanter oder bereits stattfindender militärischer Unterstützung der syrischen Rebellen die Rede Bezug genommen. Wir wollen uns im Folgenden mit den aktuellen Entwicklungen in Syrien sowie mit der Israelreise des US-Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney beschäftigen.

Syrien

In Syrien gibt es weiterhin keinerlei Anzeichen, die auf ein baldiges Ende des opferreichen Bürgerkrieges hoffen ließen. Die ganze Woche über berichteten die Medien über Kämpfe zwischen Rebellen und Regierungstruppen in Aleppo (Standard, 1. Aug. 2012; Presse, 2. Aug. 2012; Kronen Zeitung, 2. Aug. 2012; Kronen Zeitung, 4. Aug. 2012), der zweieinhalb Millionen-Stadt, die zwar eine wichtige Wirtschaftsmetropole, mit Sicherheit aber nicht Hauptstadt Syriens ist, wie die Presse am Sonntag auf der Titelseite behauptete. (Presse, 5. Aug. 2012)

Je länger die Gewalt andauert, umso öfter ist davon zu lesen, dass auf Seite der Rebellen immer mehr ausländische Dschihadisten zu finden seien. So berichtete etwa die Presse, in Syrien wehe immer öfter „die schwarze Fahne der al-Qaida“ (Presse, 31. Jul. 2012) und verweist auf die vielen Islamisten, die in den vergangenen Jahren im Irak aktiv gewesen waren und jetzt in Syrien ihr Unwesen treiben.

Hinter diesen Berichten steckt gleich mehrfach bittere Ironie: Einerseits war es das Land Assads, von dem aus ein großer Teil der Gotteskrieger sich einst auf den Weg in den Irak gemacht hatten, mit freundlicher Unterstützung des Regimes in Damaskus. Damals erklärte Diktator Assad stets, die al-Qaida existiere gar nicht und sei nur eine Erfindung des Westens. Doch kaum begann der Aufstand in Syrien, hatte sich das Regime eines Besseren besonnen und denunzierte praktisch vom ersten Tage an die Opposition als einen Haufen von Terroristen und Dschihadisten im Dienste der al-Qaida.

Andererseits hatte der Westen, allen voran die USA, den Ruf nach einer tatkräftigeren Unterstützung der Rebellen lange mit der Warnung zurückgewiesen, man wolle nicht riskieren, dass Waffen in die Hände von Gotteskriegern fielen. Dabei ist die These keineswegs abwegig, dass erst die mangelnde Unterstützung der Opposition durch das Ausland zum Einfallstor genau der Dschihadisten wurde, vor denen stets gewarnt worden war. Denn trotz aller gegen sie eingesetzten Gewalt waren die Proteste gegen das Assad-Regime monatelang ausgesprochen friedlich und gewaltfrei verlaufen. Die Militarisierung der Rebellion geschah erst, als, anders als im Falle Libyens, keinerlei ernsthafte Versuche unternommen wurden, dem Morden des Regimes Einhalt zu gebieten. Laut Zeitungsberichten hat US-Präsident Obama jetzt der CIA den Auftrag gegeben, von der Türkei aus die Rebellen in Syrien zu unterstützen. Agenturmeldungen zufolge soll bei Adana ein Stützpunkt aufgebaut worden sein, von dem aus Rebellen mit Ausrüstung, finanziert durch Saudi-Arabien und Katar, versorgt werden sollen. (Presse, 3. Aug. 2012) Warum, so werden sich die Verantwortlichen einmal fragen lassen müssen, ist dieser Entschluss erst jetzt gefasst worden? Wäre es nicht ungleich besser gewesen, diese Initiative schon viel früher zu setzen? Jetzt gibt es die dschihadistische Präsenz, die vor einem Jahr noch nicht oder zumindest nicht in diesem Ausmaß Realität war.

Aus dem Bosnienkrieg der 1990er-Jahre sollte eigentlich bekannt sein, wie sich Dschihadisten einen Bürgerkrieg zunutze zu machen versuchen, in dem eine der beteiligten Konfliktparteien von dem Konstrukt, das sich „internationale Gemeinschaft“ nennt, im Stich gelassen wird. Spricht man heute mit bosnischen Muslimen über die Beteiligung von al-Qaida-Kämpfern und anderen Dschihadisten am bosnischen Bürgerkrieg, so ist oft zu hören: Wir mochten sie nicht, aber wer sonst ist uns denn damals zur Hilfe gekommen? Stellungnahmen aus Syrien werden heute oft nicht viel anders klingen.

Ein Effekt der andauernden Kämpfe ist jedenfalls, dass sich die Lage der Flüchtlinge weiter verschärft. Bis Ende Juli sollten bereits über 200.000 Menschen allein aus dem umkämpften Aleppo geflohen sein, und auch in den Nachbarländern steigt die Zahl der Schutzsuchenden: 43.000 sollen sich offiziell in der Türkei befinden, über 36.000 in Jordanien, über 31.000 im Libanon; dazu kommen noch zigtausende Iraker, die einst vor dem Krieg in ihrem Land nach Syrien geflohen waren und jetzt auf der Flucht vor dem syrischen Bürgerkrieg wieder zurück in den Irak gingen. (Standard, 31. Jul. 2012) Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat bis Anfang August über 120.000 Flüchtlinge aus Syrien registriert, die Dunkelziffer liegt noch weit höher. Auch in Europa macht sich die Syrienkrise bemerkbar. Dem österreichischen Innenministerium zufolge haben im ersten Halbjahr 2012 368 Syrer in Österreich Asylanträge gestellt; im gesamten Vorjahr seien es 422 gewesen. (Presse, 3. Aug. 2012)

Auf diplomatischer Ebene war die Nachricht der Woche die Ankündigung des UN-Sondergesandten Kofi Annan, mit 31. August sein Mandat zurückzulegen. Als Grund für seinen Rücktritt verwies Annan auf „gegenseitige Schuldzuweisungen und Unstimmigkeiten“ im UN-Sicherheitsrat sowie generell auf mangelnde Unterstützung seiner Tätigkeiten. (Presse, 3. Aug. 2012, Kleine Zeitung, 3. Aug. 2012) Im Kurier schloss sich Stefan Galoppi dieser Ansicht an: Der Rückzug Annans werfe „erneut ein grelles Schlaglicht auf die erbärmliche Performance des UN-Sicherheitsrats in diesem blutgetränkten Konflikt“. (Kurier, 4. Aug. 2012) Der Sicherheitsrat ist, so viel ist offensichtlich, bislang tatsächlich nicht in der Lage gewesen, zu einer gemeinsamen Haltung in der Syrienkrise zu finden. Anders übrigens die UN-Generalversammlung, die jetzt mit einer Mehrheit von 133 zu 12 Stimmen eine – nicht-bindende – Resolution zu Syrien beschloss, in der der Einsatz schwerer Waffen verurteilt und „politischer Wandel“ gefordert wurde. (Kurier, 5. Aug. 2012)

Das Scheitern Annans aber nur auf die Uneinigkeit im Sicherheitsrat zurückzuführen, ist eine zu einfache und irreführende Antwort, genauso wie die Versicherung Gudrun Harrers, „Kofi Annan trifft keine Schuld am Scheitern“ des nach ihm benannten Annan-Friedensplans. (Standard, 4./5. Aug. 2012) Denn Annans völlige Erfolglosigkeit– an der MENA seit seiner Bestellung zum Sondergesandten Ende Februar keine Sekunde lang gezweifelt hat – lag in erster Linie am Inhalt seines Planes und dem im besten Fall naiven Glauben, mit Assad tatsächliche eine Vereinbarung zur Beendigung der Gewalt schließen zu können. Gab es schon nicht das geringste Anzeichen dafür, dass Assad sich an einen Waffenstillstand halten und seine Armee zurück in die Kasernen beordern würde, so wurde dieser in der Realität hoffnungslos irreale Glaube noch von Annans mehrfach erhobener Forderung übertroffen, ausgerechnet der Iran müsse in die Verhandlungen über eine politische Lösung der Syrienkrise eingebunden werden.

Erst in dieser Woche war im Standard zu lesen, wie der Iran den Bürgerkrieg in Syrien sieht: „Syrien spielt eine zentrale Rolle im Widerstand in der Region“, sagte der iranische Außenminister Ali Akbar Salehi. „Mit einem Regimewechsel soll der Widerstand“ – also der Kampf gegen den Westen und der Krieg gegen Israel – „zum Kollabieren gebracht werden … Ja, wir sagen offen, dass wir den Widerstand in der Region intakt halten wollen.“ (Standard, 30. Juli 2012) Irans Vize-Generalstabschef machte nur einen Tag später klar, dass Teheran es nicht zulassen werde, dass in Syrien „der Feind vorrückt.“ (Presse, 1. Aug. 2012) Außer dem Iran selbst und seinen Lakaien von der libanesischen Hisbollah habe niemand anderer das Recht, sich in Syrien ‚einzumischen‘ – so lautet die Überzeugung Teherans. Dennoch war Annan überzeugt, der Iran könne eine ‚konstruktive Rolle‘ bei der Lösung des Konflikts spielen. Da soll noch einmal jemand sagen, Annans Scheitern sei eine Überraschung und er trage dafür keine Schuld.

Israel

Nachdem er in London der Eröffnung der Olympischen Spiele beiwohnte, war der republikanische Kandidat für die im Herbst bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen Anfang der Woche zu Gast in Israel. Seine Auftritte dort wurden mit großem Interesse verfolgt, wurde doch allgemein erwartet, dass Mitt Romney vor allem die Unterschiede zwischen ihm und dem amtierenden Präsidenten Barack Obama hervorstreichen würde. So betonte Romney, dass eine atomare Bewaffnung des Iran eine „inakzeptable Bedrohung“ darstellen würde und „die größte Gefahr für die Welt“ sei. (Standard, 30. Juli 2012) Sollte er Präsident werden, werde er Israel bei einem möglichen Militärschlag gegen den Iran unterstützen (Presse, 30. Juli 2012), wenn deutlich werde, dass „alle Mittel erschöpft und fehlgeschlagen sind“. (Kronen Zeitung, 30. Juli 2012) Nichts anderes war von Romney zu erwarten, der im amerikanischen Wahlkampf stets betont: Wenn Obama wiedergewählt werde, werde der Iran die Atombombe bekommen; wenn er selbst gewählt werde, werde er das zu verhindern wissen.

Interessanter war da schon eine andere Bemerkung: „Romney ärgert die Palästinenser“, betitelte der Kurier seine Kurzmeldung darüber, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat Jerusalem als „Israels Hauptstadt“ bezeichnete. (Kurier, 31. Juli 2012; Standard, 31. Juli 2012) Damit zielte Romney vor allem auf das amerikanische Publikum. In den letzten Monaten kam es auf Pressekonferenzen der Obama-Administration mehrfach zu eher peinlichen Szenen, als einmal der Pressesprecher des Präsidenten sich weigerte, die Frage, was denn aus amerikanischer Sicht die Hauptstadt Israels sei, zu beantworten, und ein anderes Mal die Sprecherin des US-Außenministeriums auf die selbe, mehrfach wiederholte Frage in peinliches Stottern verfiel. Bis zum heutigen Tage befindet sich die amerikanische Botschaft in Israel in Tel Aviv. Die Obama-Administration betont immer wieder, dass die Frage der Zugehörigkeit Jerusalems zum jüdischen Staat auf dem Verhandlungswege mit den Palästinensern geklärt werden müsse; dass Israel ganz Jerusalem inklusive des Ostens der Stadt als Hauptstadt verstehe, sei bislang von keiner amerikanischen Regierung anerkannt worden.

Die Israelis haben kein Verständnis für diese Haltung, zumal Vertreter der Palästinenser, angefangen mit Jassir Arafat, immer wieder die abstruse These vertreten, dass es keine historische Verbindung des Judentums zu Jerusalem gebe und somit jeglichen Anspruch Israels (auf welchen Teil der Stadt auch immer) bestreiten. Seit dem Ende des Unabhängigkeitskrieges ist (West-)Jerusalem die Hauptstadt Israels, und für Israelis ist es undenkbar, dass der Status der Stadt von einer Anerkennung durch die Palästinenser abhängig sein soll, wie die Obama-Aministration dies immer wieder behauptet. Zudem stimmt es nicht, dass keine amerikanische Regierung bisher Jerusalem offiziell als israelische Stadt bezeichnet habe. (Wie Omri Ceren in seinem Artikel „Capital Offense. The Obama administration and its Jerusalem Problem“ ausführt, gibt es seit der Präsidentschaft Richard Nixons und vor allem aus der Regierungszeit von George W. Bush dutzende offizielle amerikanische Dokumente, in denen sehr wohl von „Jerusalem, Israel“ die Rede ist – als diese Frage zum Thema wurde, begann die Obama-Administration allerdings damit, alle Dokumente dieser Art zu „überarbeiten“, d.h. rückwirkend jeden Bezug auf „Jerusalem, Israel“ zu streichen. Ceren: „Thus while some administration officials were telling reporters and the public that there were no Bush-era documents referencing ‘Jerusalem, Israel,’ other administration officials were busy scrubbing Bush-era documents referencing ‘Jerusalem, Israel.’ Such digital alteration is no small task. Somebody at the State Department had to go back to original 2002 and 2003 documents, convert them into PDF files, then upload the new ones to the State Department servers under the same file names as the old documents.” (Sehen Sie dazu seinen Beitrag in Commentary, May 2012)

In dieser amerikanischen Debatte bezog Romney während seines Israelbesuchs also Position. Dass er damit die Palästinenser „ärgerte“, war unvermeidlich, aber weder sie noch die Israelis waren die eigentlichen Adressaten seiner Bemerkung.

Für noch mehr Aufregung sorgte Romney schließlich, bei einer Spendengala in Jerusalem. Der Kleinen Zeitung zufolge verglich er „das Pro-Kopf-BIP der Israelis mit jenem der Palästinenser und machte für die Unterschiede ‚wirtschaftliche Vitalität‘ verantwortlich.“ Auf „kulturelle Unterschiede“ seien die größeren wirtschaftlichen Leistungen der Israelis zurück zu führen. (Presse, 1. Aug. 2012) Vertreter der Palästinenser zeigten sich empört über diesen „rassistischen Kommentar“. (Kleine Zeitung, 31. Juli 2012) Warum Romneys Überlegungen „rassistisch“ sein sollen, blieb allerdings ein Rätsel. Dass zwischen der unternehmerischen Kultur der High-Tech- und Startup-Nation Israel und dem umliegenden arabischen Raum große Unterschiede bestehen, ist schlichtweg nicht zu bezweifeln. „In point of fact, there was nothing offensive–or particularly novel–in Romney’s observation. His words could have been drawn from the UN’s Arab Human Development Reports, written by Arab intellectuals, which have reached damning conclusions about the lack of freedom, education, women’s rights, and other factors holding back the Arab world. As the latest such report notes: ‘The Arab region is dominated by long-standing state structures which have inhibited the empowerment of Arab individuals and communities.’” Indem Romney gerade auf die kulturellen Unterschiede verwies, distanzierte er sich ja gerade von rassistischen „Erklärungen“, die unveränderbare Faktoren für die Zurückgebliebenheit großer Teile der arabischen Welt verantwortlich machen.

Romneys Bemerkung über Jerusalem sowie sein Verweis auf kulturelle Unterschiede zwischen Israelis und Palästinensern wurden in österreichischen Zeitungen als Bestandteile einer Serie von „Ausrutschern“ verbucht, die sich der republikanische Möchtegern-Präsident geleistet habe; eine „Tour der Fettnäpfchen“ vermochte beispielsweise die Kleine Zeitung zu erkennen. (Kleine Zeitung, 31. Jul. 2012). Wie Christian Ultsch ausführte, würden die vermeintlichen „Patzer“ Romneys in Europa nur deshalb so genüsslich aufgenommen, weil sich nur so das Klischee vom dummen US-Republikaner aufrechterhalten ließe, dass in Europa (und gerade unter Journalisten) so beliebt ist: „Wenn Mitt Romney durch die Welt tourt, muss er natürlich von einem Fettnapf in den nächsten latschen. Es ginge gar nicht anders, denn er ist nicht nur ein Amerikaner, sondern auch Republikaner. Und republikanische Präsidentschaftskandidaten haben tollpatschig und dumm zu sein. So will es das Klischee vom tumben Cowboy-Politiker, das europäische Medien geradezu zwanghaft reproduzieren.“ (Presse, 5. Aug. 2012)

Apropos zwanghaft: Die Kleine Zeitung hatte ihren Lesern einen besonderen Grund für Romneys Israelbesuch zu bieten: „den großen Einfluss, den jüdischstämmige Amerikaner traditionell auf die US-Politik haben“. (Kleine Zeitung, 30. Juli 2012) Diese Art der „Analyse“ ist genau das, wonach sie klingt.