In dieser Ausgabe:

I. Allgemeiner Überblick

II. „Punktesieg für die Palästinenser“: Die Presse über den Stillstand der israelisch-palästinensischen Verhandlungen

III. „Siedlerdiktion“: Judäa, Samaria und das Westjordanland

IV. Die „Siedlerpartei aus der Regierung werfen“: Ratschläge, die sich um die Realität kaum kümmern

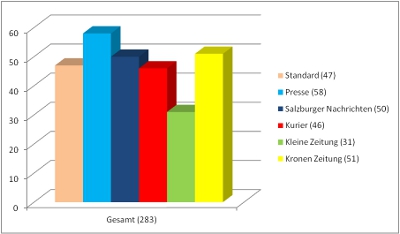

In der vergangenen Woche erschienen in den von MENA systematisch ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen 283 Beiträge mit Nahost- bzw. Nordafrika-Bezügen:

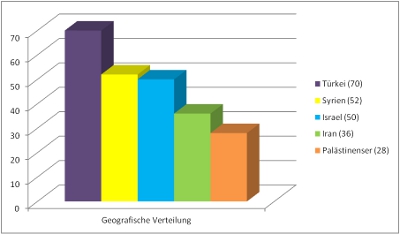

Folgende Länder standen im Mittelpunkt der Berichterstattung:

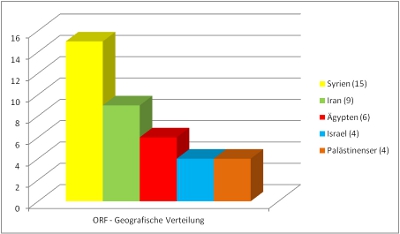

In den insgesamt nur 40 relevanten Beiträgen der wichtigsten Fernseh- und Radionachrichtensendungen des ORF wurde auf folgende Länder am häufigsten Bezug genommen:

II. „Punktesieg für die Palästinenser“: Die Presse über den Stillstand der israelisch-palästinensischen Verhandlungen

Die österreichischen Medien boten in der vergangenen Woche ein recht gespaltenes Bild: Während für manche der aktuelle Stillstand der israelisch-palästinensischen Verhandlungen überhaupt kein Thema oder lediglich von geringem Interesse war – in den Salzburger Nachrichten beispielsweise wurde darüber überhaupt nicht berichtet –, widmete die Presse der Krise gleich mehrere längere Beiträge und einen Kommentar. Die darin zu identifizierende Tendenz ist klar: Israel ist schuld.

Den Auftakt machte am vergangenen Donnerstag Susanne Knaul, die in einem Artikel über den „bitteren Sieg nach Punkten“ schrieb, den PLO-Chef Mahmud Abbas für sich verbuchen könne: „Nach rund acht Monaten Friedensverhandlungen ohne Ergebnis hält Israel den Schwarzen Peter in der Hand.“ Schon im Artikel-Header wurde auf US-Außenminister Kerry verwiesen, der Israel die „Hauptverantwortung für das Scheitern“ angelastet habe. Der habe zwar noch versucht, seine ursprünglich geäußerte Kritik zu relativieren, doch ändere dies kaum mehr etwas: „In der internationalen Öffentlichkeit wird sich dennoch der Eindruck durchsetzen, dass Israel die Hauptschuld“ für das Ende der von den USA forcierten Verhandlungen trage, bemerkte Knaul – und bemühte sich im Folgenden nicht etwa um eine ausgewogene Darstellung des Sachverhalts, sondern darum, den von ihr vermeintlich bloß konstatierten „Eindruck“ von Israels „Hauptschuld“ nach Kräften zu bestärken.

Anders als nach den im Sommer 2000 gescheiterten Camp-David-Verhandlungen könnten heute nicht die Palästinenser für den Stillstand des Friedensprozesses verantwortlich gemacht werden. Heute seien sie es, die „mit Israel keinen Partner für einen Frieden haben“, stellte Knaul ohne wenn und aber fest, als handle es sich bei dieser fragwürdigen Behauptung nicht um eine tendenziöse Meinung, sondern um eine schlichtweg unbezweifelbare Tatsache. Israel habe „als erste der beiden Parteien die vereinbarten Regeln verletzt“, als es Ende März nicht wie ausgemacht die letzten 26 von insgesamt 104 palästinensischen Häftlingen freigelassen habe. Die palästinensischen Anträge zur Aufnahme bei 15 internationalen Konventionen, so gab Knaul den amerikanischen Außenminister Kerry wieder, seien die Reaktion auf den „israelischen Vertragsbruch“ gewesen. „Israels Ankündigung von 700 neuen Wohneinheiten auf palästinensischem Land habe schließlich das Fass zum Überlaufen gebracht.“ (Presse, 10. Apr. 2014)

Was Kerry, und mit ihm Susanne Knaul, beiseiteließen, waren die kleinen Details, die die einfache Schuldzuschreibung an die Adresse Israels ad absurdum geführt hätten. Denn ins Bild des israelischen „Vertragsbruchs“ bei der Freilassung palästinensischer Mörder aus israelischen Gefängnissen hätte es kaum gepasst, auf den Grund für die verzögerten Freilassungen hinzuweisen: Mehrfach hatte die palästinensische Seite erklärt, die Verhandlungen keinesfalls über den von Kerry als Frist gesetzten 29. April hinaus fortzusetzen. Israel versuchte nun, die zur Freilassung vorgesehenen Terroristen als Druckmittel zu benutzen, um eine Verlängerung der Verhandlungsfrist zu erzwingen. Der israelische Versuch, die Friedensgespräche zu verlängern und damit zu retten, wurde nun in eine Provokation umgedeutet, die genau das Gegenteil erreichen wollte.

Und auch bei den „700 neuen Wohneinheiten auf palästinensischem Land“, die angeblich „das Fass zum Überlaufen“ gebracht hätten, unterließ Knaul es, die Leser der Presse mit lästigem Kontext zu belasten, der dem so überaus beliebten israelische-Siedlungen-sind-das-Haupthindernis-für-den-Frieden-Mantra nicht weitere Nahrung geben würde. Denn hätte sie das getan, hätte Knaul erklären müssen, dass der Stadtteil Gilo, in dem die Wohnungen gebaut werden sollen, zwar jenseits der Teilungslinie Jerusalems vor 1967 liegt, im Falle eines Friedensschlusses aber mit Sicherheit an Israel angegliedert würde. Man mag die Ankündigung der Bauvorhaben in Gilo als Provokation betrachten, aber wäre die palästinensische Führung im Westjordanland tatsächlich an einem Friedensschluss interessiert, müsste sie schon ausgesprochen verrückt sein, um deswegen die Verhandlungen zu sabotieren, wie sie es mit ihren Beitrittsanträgen zu 15 internationalen Konventionen ganz bewusst getan hat. In den Worten Jonathan S. Tobins: „(T)o blame the collapse on the decision to build apartments in Gilo – a 40-year-old Jewish neighborhood in Jerusalem that would not change hands even in the event a peace treaty were ever signed and where Israel has never promised to stop building – is, to put it mildly, a mendacious effort to shift blame away from the side that seized the first pretext to flee talks onto the one that has made concessions in order to get the Palestinians to sit at the table.“

Diesem Versuch, die Verantwortung für das Scheitern der Verhandlungen den Israelis in die Schuhe zu schieben, versuchte Knaul noch durch die Bemerkung größeren Nachdruck zu verleihen, dass der „intensivierte Bau von Wohnraum für Israelis im Westjordanland“ die PLO am „Friedenswillen der israelischen Regierung zweifeln“ habe lassen. (Presse, 10. Apr. 2014) So oft man derartige palästinensische Propagandabehauptungen auch schon gehört hat, die Realität sieht anders aus. Denn der Vorwurf, unter Premier Netanjahu sei der Siedlungsbau im Westjordanland „intensiviert“ oder gesteigert worden, ist schlicht falsch, wie sich aus den Daten des statistischen Zentralbüros über israelischen Siedlungsbau seit dem Jahr 2001 ergibt. Dass Netanjahu Ende 2009 einen zehnmonatigen Baustopp im Westjordanland verhängte, findet in österreichischen Medien genauso wenig Erwähnung wie das Faktum, dass die Bauaktivitäten auch in den zweieinhalb Jahren danach sehr gering blieben – ungeachtet der Tatsache, dass die palästinensische Führung unter Abbas sich bis zum Sommer letzten Jahres weigerte, überhaupt mit Israel zu verhandeln. Evelyn Gordon zog unlängst die notwendige Schlussfolgerung: „In short, if settlement construction were really the death blow to the peace process that Obama and his European counterparts like to claim, Netanyahu ought to be their favorite Israeli prime minister ever instead of the most hated, because never has settlement construction been as low as it has under him.“

Der angeblich „intensivierte“ israelische Siedlungsbau war aber nicht das einzige, was laut Knaul einem Erfolg der Friedensverhandlungen im Wege stand, denn: „Immer höher hing Israel die Latte, über die die Palästinenser springen sollten.“ Die palästinensische Seite habe „schon im Vorfeld kaum Hoffnung“ gehabt, als „Israels Premier … mit dem größten Hindernis kam, Israel als jüdischen Staat zu definieren.“ Das größte Hindernis bestehe demzufolge also darin, das anzuerkennen, was schon 1947 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Teilungsbeschluss für das ehemalige Mandatsgebiet Palästina als selbstverständlich erachtet wurde: dass Israel als jüdischer Staat gegründet werde sollte. In gewissem Sinne hatte Knaul durchaus recht: Tatsächlich gibt es nicht zuletzt deshalb noch keinen Frieden, weil die palästinensische Seite sich bis heute weigert, die Legitimität eines jüdischen Nationalstaats anzuerkennen und an der Forderung festhält, mittels der „Rückkehr“ von Millionen „Flüchtlingen“ doch noch zu erreichen, woran sie in all den Kriegen gegen Israel stets gescheitert ist. Die Intransigenz der palästinensischen Führung in allen Kernfragen des Konflikts aber so umzudeuten, dass sie „schon im Vorfeld kaum Hoffnung“ gehabt habe, ist eine bemerkenswerte Leistung. Sie wird aber fast noch übertroffen von Knauls völlig unkritischer Wiedergabe der atemberaubenden Behauptung des ehemaligen palästinensischen Regierungschefs Ahmad Kurei, US-Außenminister Kerry habe in den Verhandlungen „zu oft nur die israelische Seite berücksichtigt“.

In der Parallelwelt, die Knaul den Lesern der Presse präsentierte, firmieren die Palästinenser nur als ihrer „Hoffnung“ beraubte Opfer, denen in all ihrer Verzweiflung gar nichts anderes übrige bleibe, als die „vage Option internationaler Instanzen“. Doch auch dieser Weg sei fraglich, hätten doch auch diese Bemühungen „die Palästinenser bis heute nicht erkennbar weitergebracht“; unwahrscheinlich sei darüber hinaus, „ob ein Boykott gegen Siedlungen Palästina noch retten kann“. (Presse,10. Apr. 2014) „Palästina noch zu retten“ – wenn es das ist, worum es Knauls Verständnis zufolge in dem Konflikt geht, braucht man sich über derartig tendenziöse Berichte wirklich nicht zu wundern.

III. „Siedlerdiktion“: Judäa, Samaria und das Westjordanland

Nur einen Tag nach Knauls Bericht über den palästinensischen „Punktesieg“ fand sich in der Presse ein kurzer Bericht über die Forderung des israelischen Wirtschaftsministers, „vollendete Tatsachen“ zu schaffen und jüdische Siedlungen im Westjordanland zu annektieren. „(I)n Siedlerdiktion sprach er von ‚Judäa und Samaria‘“, war in der von der Nachrichtenagentur Reuters übernommenen Meldung zu lesen. (Presse, 11. Apr. 2014) Die obsessive Konzentration westlicher Medien auf israelische Gemeinden im Westjordanland kommt hier darin zum Ausdruck, dass die Verwendung der Namen Samaria und Judäa kurzerhand als „Siedlerdiktion“ denunziert wird – obwohl dies seit biblischen Zeiten bis in die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts übliche geografische Bezeichnungen für diese Gebiete waren. Im Gegensatz dazu handelte es sich bei dem Begriff Westjordanland um eine zuvor völlig unbekannte Erfindung des 20. Jahrhunderts, mit der Jordaniens König Abdullah die Territorien westlich des Jordan bezeichnete, die er zwischen dem israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948 und dem Sechstagekrieg 1967 annektiert hatte. Der Blog Elder of Ziyon hat anhand einer Vielzahl von Faksimiles alter Zeitungsberichte dargestellt, wie der Neologismus Westjordanland im Laufe von nur wenigen Jahrzehnten die Jahrtausende lang üblichen Namen Judäa und Samaria ersetzte, sodass diese Bezeichnungen heute als Ausdruck von Extremismus und, wie in der Presse, als „Siedlerdiktion“ verunglimpft werden.

IV. Die „Siedlerpartei aus der Regierung werfen“: Ratschläge, die sich um die Realität kaum kümmern

Wiederum einen Tag später berichtete erneut Susanne Knaul darüber, dass „Israels Regierung den Palästinensern einen erneuten Schlag ins Gesicht“ versetzt habe, weil sie als Reaktion auf die palästinensischen Beitrittsansuchen zu 15 internationalen Konventionen die Überweisung von Zolleinnahmen an die Palästinensische Autonomiebehörde einfror. „In der nahöstlichen Logik könnte diese Maßnahme … das Ziel verfolgen, das Verhandlungsteam der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) weiter bei der Stange zu halten.“ Was daran eine spezifisch „nahöstlich Logik“ sein soll, erläuterte Knaul zwar nicht, interpretierte den Schritt aber als den Versuch Israels, eine Fortsetzung der Verhandlungen zu erzwingen, um nicht als „Sündenbock“ für deren Scheitern gestempelt zu werden. „Die Stimmung in den USA wie auch in Europa wendet sich gegen die israelische Regierung“, die „Intensivierung des israelischen Siedlungsbaus stimmt die westlichen Staaten missmutig“, wiederholte Knaul die Mär vom unter Netanjahu angeblich ausgeweiteten Siedlungsbau. (Presse, 12. Apr. 2014)

Die Siedlungen waren es auch, die in einem daneben platzierten Kommentar Thomas Vieregges Blut zum Kochen brachten. „Beide Seiten“ seien in einem „Automatismus der Obstruktion“ gefangen, der nicht zu durchbrechen wäre, „solange die Siedler jede Annäherung torpedieren“. Deshalb müsse Israels Premier Netanjahu „den Mut aufbringen, die Siedlerpartei aus der Regierung zu werfen. Das passt ‚Bibi‘ aber nicht ins Konzept.“ (Ebd.)

Ob Vieregge ernsthaft glaubt, die Verhandlungen Israels mit der PLO wären anders verlaufen, wenn keine „Siedlerpartei“ am israelischen Kabinettstisch säße? Wollte er die Presse-Leser wirklich glauben machen, Abbas hätte sich von den neuen drei Neins – keine Anerkennung Israels als jüdischer Staat, kein Abgehen vom uneingeschränkten „Rückkehrrecht“, kein Ende des Konflikts – verabschiedet, wenn nur keine „Siedlerpartei“ in Israels Regierung vertreten wäre?

Vieregges „Ratschlag“ an Netanjahu zur Rettung des Friedensprozesses zeichnete sich dadurch aus, mit den realen Streitpunkten, die zum Stillstand geführt haben, kaum etwas zu tun, dafür aber seine Obsession mit Siedlern und „Siedlerparteien“ zum Ausdruck gebracht zu haben. Jahrzehnte des palästinensischen Krieges gegen Israel und der Verweigerungshaltung der palästinensischen Führung spielen im Vergleich dazu offenbar keine Rolle. Für die palästinensische Seite hatte er übrigens keinen Ratschlag parat – wozu auch, wenn ohnehin allein Israel in der Verantwortung steht?

Bereitwillig griffen Knaul und Vieregge die von US-Außenminister Kerry an Israel gerichteten Vorwürfe auf, anstatt sie auf deren Gehalt zu prüfen. Dabei fiel ihnen nicht auf, warum Kerry gewissermaßen gar nicht anders konnte, als Israel den Schwarzen Peter zuzuschieben. Hätte er das nicht getan, hätte er darauf hinweisen müssen, dass die palästinensische Seite in den letzten acht Monaten in keinem einzigen Punkt Bewegung gezeigt und diese Unbeweglichkeit geradezu zelebriert hatte. Damit hätte Kerry aber eingestehen müssen, was seine Kritiker die ganze Zeit über schon gewusst haben: dass es unter den gegebenen Umständen, sowohl im Hinblick auf die innerpalästinensische Spaltung zwischen Fatah und Hamas, als auch auf die regionalen Entwicklungen der letzten Jahre, vom Anfang seiner Bemühungen an illusorisch gewesen ist, an einen Erfolg der israelisch-palästinensischen Verhandlungen zu glauben; dass Kerry kostbare Zeit auf ein aussichtsloses Unterfangen vergeudete, während ringsherum fast die gesamte Region in Chaos und Blutvergießen versank; dass seine Vermittlungsversuche eher die Chancen auf eine neue palästinensische Gewaltwelle erhöhten, als jene auf einen Durchbruch im Friedensprozess. Vor allem aber hätte Kerry sich zu der Erkenntnis durchringen müssen, dass die PLO zwar an der Errichtung eines eigenen Staates interessiert sein mag, diesen aber auf keinen Fall um den Preis eines Friedens mit Israel, sondern auf dem Wege der internationalen Anerkennung unter Aufrechterhaltung des Krieges gegen den jüdischen Staat erreichen will.

Anstatt die Palästinenser mit gegen Israel gerichteten Vorwürfen in ihrer Haltung noch zu bestärken, wäre es gerade im Interesse des Friedens dringend erforderlich, deutlich zu machen, dass sie auf diesem Wege keinen Erfolg haben werden.