In dieser Ausgabe:

I. Allgemeiner Überblick

II. Syrien: Homs, die vielen Kriege und chemische Waffen

III. Auf dem Weg zu einem faulen Deal: scharfe Töne aus Teheran

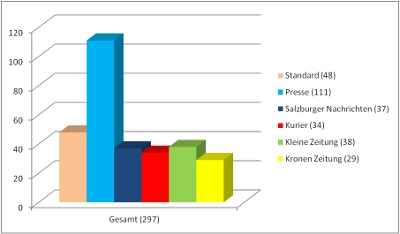

In der letzten Woche erschienen in den von MENA systematisch ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen insgesamt 297 Beiträge mit Bezügen zum Nahen Osten und zu Nordafrika:

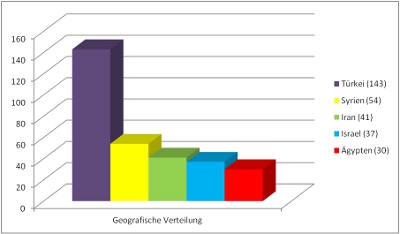

Der Grund für die ungewöhnliche Verteilung ist leicht auszumachen: Die Presse widmete ihre Sonntagsausgabe dem Thema 50 Jahre türkische Gastarbeiter in Österreich. Die Dutzenden Beiträge zu diesem Schwerpunkt finden auch im Überblick über die Länder Niederschlag, auf die in der vergangenen Woche am häufigsten Bezug genommen wurde:

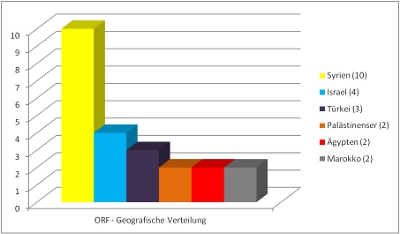

Zieht man die rund 70 Beiträge des Presse-Schwerpunkts ab, ergibt sich das Bild einer Woche, in der die Berichterstattung über den Nahen Osten und Nordafrika in den Printmedien vergleichsweise bescheiden ausfiel. Neben der sich immer weiter zuspitzenden Krise in der Ukraine finden außenpolitischen Themen nur wenig Platz; lediglich der Gewalt der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram in Nigeria wurde noch in nennenswertem Maße Aufmerksamkeit gewidmet. Das trifft auch auf die wichtigsten Fernseh- und Radionachrichtensendungen des ORF zu, in denen in der vergangenen Woche nur 21 relevante Beiträge zu finden waren.

II. Syrien: Homs, die vielen Kriege und chemische Waffen

Weitgehend abseits des medialen Scheinwerferlichts geht das Blutvergießen in Syrien in der Zwischenzeit unvermindert weiter. Eingang in die hiesige Berichterstattung findet es am ehesten noch durch die Probleme, die der nun schon mehr als drei Jahre andauernde Bürgerkrieg in Europa bereitet: durch die vielen Flüchtlinge, die seit dem Ende des Winters wieder vermehrt ihr Leben bei dem Versuch riskieren, über das Meer nach Europa zu gelangen – in den letzten sieben Tagen wurden allein vor Sizilien über 4300 Menschen von der italienischen Marine aufgegriffen, 22.000 sollen in diesem Jahr bereits Italien erreicht haben (Presse, 10. Mai 2014) –, und durch die Frage, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die sich von Europa aus zum Kämpfen nach Syrien begeben. (Standard, 5. Mai 2014; Salzburger Nachrichten, 5. Mai 2014)

Die Entwicklungen in Syrien selbst werden nur mehr in Ausnahmefällen zum Gegenstand hiesiger Berichterstattung. Eine solche Ausnahme war in der vergangenen Woche der Abzug der Rebellen aus der Stadt Homs, Teil eines zwischen den Kriegsparteien unter iranischer Mithilfe vereinbarten Deals, der auch Gefangenenfreilassungen und die Zulassung von Hilfskonvois in Dörfer beinhaltete, die von Rebellen-Kämpfern belagert werden. Homs, das „Herz der Revolution“ (Presse, 9. Mai 2014) oder das „Herz des Aufstandes“ (Standard, 10./11. Mai 2014), ist nach jahrelangem Beschuss durch das Assad-Regime heute zum großen Teil bloß noch eine Ruinenwüste.

In der Presse betonte Wieland Schneider neben dem hohen Symbolwert der Einnahme von Homs durch Assad-treue Kräfte, dass das Regime damit dem von ihm angestrebten „Bollwerk in Westsyrien“ ein weiterer Baustein hinzugefügt habe: „Das vom Regime kontrollierte Gebiet zieht sich nun vom Süden des Landes über die Hauptstadt Damaskus und über Homs bis an die Mittelmeerstädte Tartus und Latakia – Hochburgen der alawitischen Volksgruppe, der auch Assad angehört.“ (Presse, 9. Mai. 2014)

Allerdings sollte die Bedeutung des Falls der ehemaligen Rebellenhochburg Homs nicht so überbewertet werden, wie das Mittagsjournal dies tat, als es den Rebellen attestierte, „immer mehr an Boden zu verlieren“, während Assad von Sieg spreche und tatsächlich die Lage zu kontrollieren scheine. (Ö1-Mittagsjournal, 9. Mai 2014) Denn wie Tony Badran betont, bewirkte die Aufgabe der Stadt durch die verbliebenen Rebellen-Kämpfer keine wirkliche Veränderung des militärischen Kräfteverhältnisses im Krieg. Nach wie vor sind beträchtliche Teile des Landes im Norden, Osten und Süden nicht unter Kontrolle des Regimes. Darüber hinaus korrespondieren Vorstöße regimetreuer Kräfte an einem Schauplatz oftmals mit Rückschlägen an anderen Orten, wie der Vorsitzende des syrischen Oppositionsbündnisses, Ahmad al-Jarba, am Rande eines Besuchs in Washington dazu bemerkte: „Dieser Krieg besteht aus Vorstößen und Rückzügen. Manchmal verlieren wir Territorium“. (Presse, 9. Mai 2014)

Das größte Problem des Regimes ist seit geraumer Zeit die Überdehnung der ihm zur Verfügung stehenden Kräfte. Wäre die Sicherung der Assad-Diktatur nur die Angelegenheit der regulären syrischen Armee, wäre sie vermutlich schon lange hinweggefegt worden – allein die massive Unterstützung durch den Iran, die libanesische Hisbollah und schiitische Milizen, die zusammen die Hauptlast der Kämpfe tragen und auch für die in den letzten Monaten kolportierten Zugewinne des Regimes verantwortlich sind, hält Assad und seinen Klüngel noch an der Macht. Der Einsatz der Luftstreitkräfte erlaubt es ihm ferner, auch jene Gebiete zu terrorisieren, die nicht unter der Kontrolle seiner Truppen stehen. Darüber hinaus hat sich aber an der grundlegenden Konstellation wenig geändert: Steht es nicht in der Macht des Regimes, das ganze Land zurückzuerobern, ist es umgekehrt den Rebellen nicht möglich, das Regime zu stürzen.

Den Krieg in Syrien als eine blutige Auseinandersetzung zwischen Regime und Opposition um die Macht im Land darzustellen, wäre allerdings eine allzu grobe Vereinfachung. Wie Jonathan Spyer in einer Reportage aus dem Kurdengebiet entlang der türkischen Grenze im Norden berichtet, gibt es überhaupt kein geeintes Land mehr, um das noch gekämpft würde. Und wie er anhand der Kämpfe zwischen Kurden und Islamisten der ISIS zeigt, haben wir es in dem Land, das einmal Syrien war, auch nicht mit einem, sondern gleich mit mehreren Kriegen zu tun: „Wars within wars and states within states is the reality of Syria today.“

Jubelmeldungen über die angeblich gut vorankommende Zerstörung der bekannten Chemiewaffenbestände zum Trotz gehört es leider nach wie vor zur Realität der Kriege im ehemaligen Syrien, dass das Assad-Regime immer wieder auf chemische Waffen zurückgreift, um die eigene personelle Unterlegenheit zu kompensieren und die Bevölkerung von Gebieten zu terrorisieren, die als Rebellen-freundlich gelten. Anstatt dem Giftgas Sarin, das Assads Truppen im vergangenen August in einigen Vororten von Damaskus einsetzten und damit über 1400 Menschen töteten, finden dabei aktuell vor allem mit Chlorgas versetzte Fassbomben Verwendung, die von Hubschraubern aus abgeworfen werden. Reporter des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel berichteten letzte Woche aus mehreren Dörfern, in denen es im April zu derartigen Gasangriffen gekommen ist. Israelischen Angaben zufolge soll das Regime seit seinem unter massivem Druck erfolgten Beitritt zur Chemiewaffenkonvention im vergangenen Jahr bereits über 30 Mal chemische Waffen eingesetzt haben.

In der Weltöffentlichkeit scheint sich kaum jemand noch dafür zu interessieren, jedenfalls nicht die Obama-Administration, die im letzten August die von ihr selbst gezogene „rote Linie“ ignorierte und dem Assad-Regime, statt es für den Einsatz von Giftgas zu bestrafen, längst verloren gegangene internationale Anerkennung verschaffte. So wunderte es niemanden, dass der syrische Oppositionschef al-Jarba bei seinem Besuch in Washington außer „einigen Trostpflastern“ (Standard, 10./11. Mai 2014) erneut keinerlei nennenswerte Unterstützung erhielt. „Der amerikanische Außenminister möchte die gerechtfertigten Hoffnungen des syrischen Volkes unterstützen, aber nicht mehr“, fasste das Mittagsjournal die Haltung der Obama-Administration zusammen (Ö1-Mittagsjournal, 9. Mai 2014), und traf damit den Nagel auf den Kopf: Mehr als wohlfeile Worte bekamen die Syrer nicht, als noch nicht über 150.000 Menschen getötet worden waren, und mehr, etwa die seit langem geforderte Ausschaltung der syrischen Luftwaffe, werden sie selbst dann nicht bekommen, wenn noch einmal so viele Opfer zu beklagen sein werden.

III. Auf dem Weg zu einem faulen Deal: scharfe Töne aus Teheran

Zwei Drittel der im Genfer Deal vom vergangenen November festgeschriebenen Frist sind vorüber, rund zwei Monate Zeit bleibt den Verhandlern der so genannten P5+1 und jenen des iranischen Regimes noch, um ein Abkommen zu erzielen, mit dem der Konflikt um das iranische Atom(waffen)programm abschließend beigelegt werden soll. Nimmt man die Verlautbarungen zum Maßstab, die in den letzten Tagen zu diesem Thema aus Teheran zu vernehmen waren, stehen die Chance dafür denkbar schlecht. Der Kurier informierte in einer Kurzmeldung darüber, dass Irans Präsident Rohani entgegen aller Evidenz darauf beharrte: „Unser gesamtes Atomprogramm ist friedlich“. (Kurier, 12. Mai 2014) Und weil der Iran behauptet, über gar kein Atomwaffenprogramm zu verfügen, werde er „auch bei der Ausübung seines Atomprogramms auf keine Kompromisse eingehen“, fügte die Tiroler Tageszeitung hinzu. Auf sein „friedliches und ziviles Atomprogramm“ werde das Land nicht verzichten, eine „wissenschaftliche Apartheid“ werde der Iran nicht zulassen. Währenddessen stellte der starke Mann des Regimes, der oberste geistliche Führer Ali Khamenei, klar, dass der Iran niemals über sein ballistisches Raketenprogramm verhandeln werde – ein Programm, das nur im Zusammenhang mit nicht-konventioneller Kriegsführung Sinn macht. Westliche Erwartungen, dass der Iran sein Raketenprogramm beschränken werde, nannte Khamenei „dumm und idiotisch“. Gleichzeitig gab er den Revolutionsgarden den Auftrag, Raketen in Massenproduktion herzustellen.

Fasst man die Stellungnahmen aus dem Iran zusammen, so lauten diese: das Atomprogramm wird nie zurückgebaut werden, es gibt keinerlei Notwendigkeit zu Kompromissen, und über alles, was zwar mit der Entwicklung von Atomwaffen, nicht aber mit dem Nuklearprogramm im engeren Sinn zu tun hat, wird nicht einmal gesprochen. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass unter solchen Voraussetzungen ein finales Abkommen mit dem Iran erzielt werden kann.

Zumindest solange mit einem solchen Abkommen wirklich sichergestellt werden soll, dass das iranische Regime keine Atomwaffen entwickeln wird können. Leider weist bereits das Genfer Abkommen darauf hin, dass sich die Verhandler der P5+1 von diesem Ziel bereits verabschiedet haben und das bloß nicht öffentlich bekunden wollen. Denn anstatt Teheran zu einem nennenswerten Abbau seiner nuklearen Kapazitäten zu verpflichten, erhielt das iranische Urananreicherungsprogramm in Genf den Segen der internationalen Gemeinschaft. Michael Doran fasst die Unzulänglichkeit des Genfer Abkommens zusammen: „It pauses some aspects, while others proceed apace. A ‚research‘ loophole allows the Iranians to continue work on advanced centrifuges. In short, Iran gets to have it both ways: to enjoy sanctions relief (the West‘s part of the deal) while continuing to build up its nuclear program (Iran‘s part of the deal).“

Stimmen die Befürchtungen, so dient das aktuelle Verhandlungstheater nicht dazu, das Teheraner Regime vom Bau der Bombe abzuhalten, sondern vielmehr dazu, die Zeit zu überbrücken, bis ein solches Ziel gar nicht mehr erreicht werden kann – und bis dahin Israel davon abzuhalten, auf eigene Faust aktiv zu werden. Es ist durchaus möglich, dass die P5+1 und der Iran sich auf einen Deal einigen, doch würden dessen Inhalte aller Wahrscheinlichkeit nach seinen offiziellen Zweck konterkarieren. Er könnte, der Einschätzung Reuel Marc Gerechts zufolge, in etwa so aussehen: „no dismantling of centrifuges (the new preferred terms appear to be ‚disabling‘ and ‚decommissioning‘); no explicit ban on the future production of centrifuges; no reduction in the low-enriched uranium stockpile, allowing Tehran sufficient LEU to refine further into a half-dozen bombs; no closure of the bomb-resistant underground enrichment plant at Fordow; no dismantling of the heavy-water plant at Arak or even its conversion to a light-water reactor that can’t produce bomb-grade plutonium; no meaningful, verifiable restrictions on centrifuge research; no linkage between the development of intercontinental ballistic missiles and the nuclear program; no serious debriefings of Iranian nuclear personnel with their paperwork in hand; and certainly no acknowledgment by Tehran of its past efforts at nuclear weaponization (the nonproliferation cognoscenti call this the ‚possible military dimensions‘ of the program or PMD).“

Das Motto, auf dem solch ein Deal aufbauen würde, lautet: Der Iran tut so, als wolle er keine Atombomben entwickeln, der Westen tut so, als glaubte er das. Clifford D. May warnt vor den Gefahren eines derartigen Abkommens: „Such a deal would let Iran’s rulers continue to move toward the nuclear finish line, while lifting most of the remaining economic pressure. Both sides would claim diplomacy had succeeded. About that, one side would be telling the truth. The other side, however, would be pretending.“