In dieser Ausgabe:

I. Allgemeiner Überblick

II. Wieder einmal: Wunschdenken über den Iran

III. Seltenes Lob für die US-Nahostpolitik

IV. Boykott israelischer Sportler

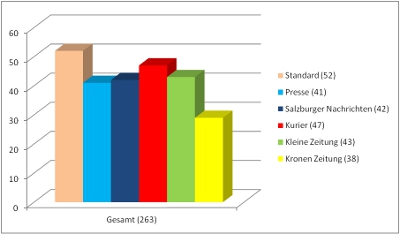

In der vergangenen Woche erschienen in den von MENA systematisch ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen insgesamt 263 Beiträge mit Nordafrika- bzw. Nahost-Bezügen:

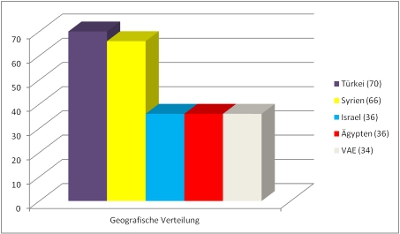

Folgende Länder standen im Mittelpunkt der Berichterstattung:

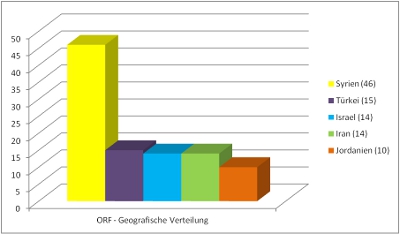

In den insgesamt 88 relevanten Beiträgen der wichtigsten Fernseh- und Radionachrichtensendungen des ORF wurde am häufigsten über diese Länder berichtet:

II. Wieder einmal: Wunschdenken über den Iran

Seit der Wahl Hassan Rohanis zum iranischen Präsidenten finden sich in vielen Medien vermeintliche Jubelmeldungen. Sowohl innenpolitisch, wie auch auf dem Felde der Außenpolitik, soll sich unter dem zum „Reformer“ verklärten Rohani alles ändern. Dass die vielen frohen Meldungen und Ankündigungen nur selten der Realität entsprechen, scheint deren Verbreitung keinen Abbruch zu tun.

Das aktuellste Beispiel bietet der Jahrestag der Besetzung der amerikanischen Botschaft in Teheran am 4. November 1979. ORF-Korrespondent Christian Schüller, der zu jenen gehört, die große Hoffnungen in den ‚neuen‘ Iran unter Rohani setzen, berichtete im Lichte der allseits ausgerufenen Tauwetterphase in den iranisch-amerikanischen Beziehungen vor einigen Wochen: „Einmal im Jahr wird vor der ehemaligen US-Botschaft in Teheran gegen die Arroganz Amerikas gewettert. Diesmal könnte der offizielle Protesttag ausfallen, denn die Sprüche von damals passen nicht mehr ins Bild.“ (ZiB 2, 9. Okt. 2013)

Zwar ist der „offizielle Festtag“ noch nicht vorüber, aber schon jetzt lässt sich sagen: Schüllers Mutmaßung, dass der Anti-Amerikanismus heutzutage im Iran „nicht mehr ins Bild“ passen würde, entsprang mehr einem gerade weit verbreiteten Wunschdenken, als einer nüchternen Analyse der Machtverhältnisse im Iran. Der oberste geistliche Führer und wirkliche Machthaber des Landes, Ali Khamenei, traf bereits gestern einige der Botschaftsbesetzer von 1979 und nahm dies zum Anlass, um einerseits seinen Pessimismus über die bevorstehenden Atomverhandlungen mit dem Westen zu äußern, und um andererseits wieder einmal Israel zu beschimpfen – dieses Mal bezeichnete er den jüdischen Staat als „unrechtmäßiges Bastard-Regime“.

Ebenfalls gestern brachen im iranischen Parlament kollektive „Tod für Amerika“-Sprechchöre aus, nachdem dessen Vizesprecher in einer flammenden Rede die Besetzung der US-Botschaft vor 34 Jahren glorifiziert hatte. Die Revolutionsgarden, unter deren Kontrolle das iranische Atom(waffen)programm steht, hatten zuvor schon erklärt, dass „Tod für Amerika“ auch weiterhin ihr Motto bleiben werde: „Death to America is the manifestation of our nation‘s determination and resistance against the dominance of oppressive and untrustworthy America“, war auf einer ihrer Webseiten zu lesen. Die Associated Press berichtete heute: „Tens of thousands of demonstrators packed the streets Monday outside the former U.S. Embassy in Tehran in the biggest anti-American rally in years”. Wie bei derartigen Anlässen üblich, wurden die USA als „großer Satan“ verunglimpft, der mit Israel, dem „kleinen Satan“, unter einer Decke stecke: „One image showed Obama in a wrestling uniform with Star of David earrings, symbolizing Israel.“ Wie es aussieht, unterschied sich der diesjährige 4. November nicht etwa darin von seinen Vorgängern, dass, wie von Christian Schüller gemutmaßt, die Demonstrationen gegen die USA ausgefallen wären, sondern darin, dass sich mehr Menschen als in den letzen Jahren am anti-amerikanischen Aufmarsch in Teheran beteiligten.

Zweifelsohne gibt es innerhalb der iranischen Führung unterschiedliche Ansichten darüber, auf welchem Wege den schmerzvollen Wirtschaftssanktionen begegnet werden soll. Während „Hardliner“ wie die Revolutionsgarden unvermindert auf einen Konfrontationskurs setzen, glauben andere Kräfte im Land, unter ihnen Präsident Rohani, dass es dem Iran gelingen könne, mittels einiger kosmetischer Zugeständnisse sowohl die Sanktionen loszuwerden, als auch das Atomprogramm erfolgreich zu Ende zu führen. In vielen westlichen Medien verwandelt sich dieser Dissens in taktischen Fragen in Uneinigkeit im Hinblick auf die strategischen Ziele des Regimes – hier wird nüchterne Analyse durch Wunschdenken ersetzt, nur um sich ein ums andere Mal an der Realität zu blamieren.

III. Seltenes Lob für die US-Nahostpolitik

In österreichischen Medien wird die Kritik an der Nahost-Politik der Obama-Administration immer lauter. In den Salzburger Nachrichten kommentierte Thomas Spang die zweite Amtszeit Obamas mit den Worten: „vorbei der Zauber.“ Zur langen Liste der Enttäuschungen zähle „nicht zuletzt das Hineinstolpern in eine Lösung der Syrien-Krise“. (Salzburger Nachrichten, 4. Nov. 2013)

Gerade die angesprochene „Lösung der Syrien-Krise“, die vor wenigen Wochen vielfach noch als Erfolg gewertet wurde, weil ein Militäreinsatz der USA verhindert worden sei, wird mittlerweile mit viel kritischeren Augen betrachtet. So wunderte sich Roman Rafreider im ORF darüber, wie „Syriens Kriegstreiber Assad jetzt international plötzlich gehätschelt“ werde: „So schnell kann‘s gehen: Eben noch geächtet als der Schlächter von Damaskus, der Mörder, der Tyrann, der Kriegstreiber, der vor dem Einsatz von Chemiewaffen nicht zurückschreckt, der verantwortlich ist für Massaker auch an Kindern und Müttern.“ Doch kaum halte sich Assad „mal ausnahmsweise an eine Vereinbarung“ und kooperiere bei der Zerstörung der syrischen C-Waffen-Bestände, sei alles anders: „Plötzlich scheint es, dass ein Frieden in Syrien nicht ohne den Diktator, sondern nur noch mit ihm möglich ist. Besser kann man einen Schachzug im Krieg eigentlich kaum machen. Denn es ist Krieg – nach wie vor: Assad und der Tod brauchen keine Chemiewaffen.“ (ZiB 24, 31. Okt. 2013)

Die traurige Wahrheit sei, so Roger Cohen in der New York Times International Weekly-Beilage des Standard, dass die westlichen Demokratien ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind, die syrische Bevölkerung zu beschützen. Was als populäre Demonstrationen gegen das Assad-Regime begann, sei zu einem Bürgerkrieg geworden, in dem sunnitische Dschihadisten, unterstützt durch Länder wie Saudi-Arabien und Katar, gegen den Diktator kämpfen, der vom Iran und der Hisbollah an der Macht gehalten werde. Der Westen müsse seine eigene Verantwortung erkennen: „This was not inevitable. It has happened largely because the policy of the United States and its Western allies has been so feckless.“ Zuerst habe man der Freien Syrischen Armee Unterstützung zugesagt, die aber nie erfolgte. Dann habe man das Oppositionsbündnis als legitime Vertretung des syrischen Volkes anerkannt, um danach doch wieder einen Deal mit Assad zu schließen. Obama habe rote Linien aufgezogen, die er dann selbst nicht ernst nahm. Dazu komme noch die humanitäre Katastrophe: Im März 2012 habe das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen 30.000 Flüchtlinge aus Syrien registriert, ein Jahr später wären es eine Million, im Herbst 2013 schon zwei Millionen gewesen. „The West could have protected civilians from the brutality of the regime through humanitarian corridors. It could have made support and recognition of the opposition meaningful by arming those fighters early on. Instead, we have an Exodus of Rwandan proportions as the West tries to reinvent its response yet again. The price of Syria will be paid for many years.” (Standard, 28. Okt. 2013)

Von einer Desillusionierung über die USA und Obama sprach am Wochenende auch Standard-Kolumnist Hans Rauscher, wartete aber dann mit einer überraschenden Wende auf: Ausgerechnet seine Bilanz der Nahost-Politik der Obama-Administration fiel halbwegs positiv aus. Die „Zurückhaltung“ des Präsidenten gegenüber der Forderung nach Militärschlägen gegen das iranische Atomprogramm habe die „Chance einer Verhandlungslösung mit der neuen iranischen Führung“ eröffnet; indem er Mubarak fallen ließ, habe Obama „einer gefährlichen, aber eben unvermeidbaren Umwälzung im arabischen Raum“ den Weg frei gemacht; und indem er sich auf „einen von Putin gesponserten Kompromiss“ zu Syrien eingelassen habe, „vermied er noch einen aussichtslosen Krieg in noch einem muslimischen Land.“ (Standard, 2./3. Nov. 2013) Dass in Syrien ein Krieg tobt, in dem mittlerweile 120.000 Menschen ihre Leben gelassen haben, übersah Rauscher ebenso wie die damit einhergehende Flüchtlingskatastrophe. Und irgendwie entging ihm auch eine Kleinigkeit, die man nicht außer Acht lassen sollte, bevor man an der Nahost-Politik der gegenwärtigen amerikanischen Regierung etwas lobenswert findet: Nie zuvor seit der Entstehung des modernen Nahen Ostens gab es eine vergleichbare Situation, in der es in der gesamten Region keinen einzigen Verbündeten mehr gibt, der gut auf die USA zu sprechen ist. Unter keinem anderen Präsidenten, nicht einmal unter Jimmy Carter oder dem besonders unter Journalisten so verhassten George W. Bush, haben die Vereinigten Staaten in dieser Region so viel an Respekt, Vertrauen und Einfluss verloren, wie unter Barack Obama.

Dieser Punkt ist auch Georg Hoffmann-Ostenhof entgangen, der sich im profil über das „sich anbahnende Ende einer unheiligen Allianz“ gar nicht so unglücklich zeigt. Viele Beobachter würden den zwischen Saudi-Arabien und den USA deutlich gewordenen Bruch als Schwächung Amerikas interpretieren. Ostenhof hat eine ganz andere Interpretation parat: „Die Obama-Außenpolitik will sich nicht in den von den Saudis forcierten sunnitisch-schiitischen Religionskrieg verstricken lassen und befreit sich aus der Partnerschaft mit einer der totalitärsten, bigottesten und intolerantesten Diktaturen der Welt – aus einer Verbindung, die immer schon einen moralischen und politischen Skandal historischen Ausmaßes dargestellt hat.“ Vielleicht eröffne dieser Bruch „neue Perspektiven für den Nahen Osten, jener Region, deren vielfältige Konflikte bisher so unlösbar erschienen.“ (profil 45/2013)

Es ist charakteristisch für Ostenhofs Blick auf den Nahen Osten, dass er Saudi-Arabien als treibende Kraft in einem „sunnitisch-schiitischen Religionskrieg“ sieht, über den Iran in diesem Zusammenhang aber kein Wort verliert: weder über die blutige Unterstützung für das Assad-Regime im syrischen Bürgerkrieg, noch über den iranischen Griff nach der Atombombe, der keineswegs nur Saudi-Arabien, sondern auch alle anderen Golfstaaten, das für nahöstliche Verhältnisse wahrlich moderate Jordanien und Israel, die einzige westliche Demokratie in der Region, in Panik versetzt. Auch die vom Iran gestützte Hisbollah, die schiitische „Partei Gottes“ scheint für Ostenhof in dem „sunnitisch-schiitischen Religionskrieg“ nicht erwähnenswert, den ihm zufolge allein Saudi-Arabien forciere. Was auch immer die Konsequenzen der Schwächung des ohnehin losen Bündnisses, das der iranischen Achse im kalten Krieg im Nahen Osten gegenübersteht, und der dementsprechenden Stärkung des anti-westlichen, vom Iran geführten Lagers sein werden, über eines sollte man sich keine Illusionen machen: Wer glaubt, damit würden sich „neue Perspektiven“ auftun, die zu einer Lösung von bisher unlösbar scheinenden Konflikten führen könnten, sitzt einer dramatischen Fehleinschätzung auf.

IV. Boykott israelischer Sportler

Am Sonntag berichtete die Kleine Zeitung, der Tennisweltverband ITF hat Tunesien für ein Jahr vom Davis Cup ausgeschlossen: „Der tunesische Verband hatte seinen Profi Malek Jaziri im Oktober angewiesen, nicht zu einem Viertelfinale gegen den Israeli Amir Weintraub anzutreten. ‚Es gibt keinen Platz für Vorurteile in Sport und Gesellschaft‘, sagte ITF-Präsident Ricci Bitti.“ (Kleine Zeitung, 3. Nov. 2013)

Wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen, handelt es sich auch im Sport bei Boykottmaßnahmen gegen Israelis leider nicht um Einzelfälle. Erst unlängst sorgten Schwimmwettbewerbe in Katar für Aufsehen, als die israelische Flagge vor dem Veranstaltungsort und in Computereinblendungen fehlte und Israel auch als Ländername nicht angegeben wurde.

Wie aktuell beim Tennissport war die Kleine Zeitung auch damals das einzige österreichische Medium, das einen solch klaren Fall von Diskriminierung überhaupt zur Kenntnis nimmt. (Kleine Zeitung, 25. Okt. 2013)

Dem internationalen Tennisverband ist jedenfalls für seine Entscheidung zu gratulieren, den tunesischen Verband wegen des seinem Spieler befohlenen Boykotts einer Partie gegen einen israelischen Gegner zu suspendieren. In der Erklärung der ITF heißt es: „The 2013 ITF Constitution states the ITF and its members must preserve the integrity and independence of Tennis as a sport and must carry out their objects and purposes without unfair discrimination on grounds of colour, race, nationality, ethnic or national origin, age, sex or religion. … The ITF Board decided to send a strong message to the Tunisian Tennis Federation that this kind of action will not be tolerated by any of our members.“

Wie Ben Cohen hervorhebt, ist die Entscheidung der ITF in mehrerlei Hinsicht bedeutend: Erstens wird gegenüber dem tunesischen Verband klar gemacht, dass es für den Boykott eines israelisches Sportlers keinerlei akzeptable Begründung gibt: „(B)y correctly depicting the Tunisian decision as based upon ‘prejudice,’ it rejects wholesale all the justifications and rationalizations for the boycott of Israel and Israelis advanced by the Arab League Central Boycott Office and its contemporary echo, the anti-Semitic ‘Boycott, Divestment and Sanctions’ (BDS) movement, which portrays the boycott of Israel as the twenty-first century incarnation of the movement to boycott apartheid South Africa.”

Zweitens hat der Tennisverband die Kosten für den bigotten Boykott dem tunesischen Verband auferlegt, und nicht dem israelischen Sportler – anders als in ähnlichen Fällen in der Vergangenheit, wo der angedrohte Boykott dazu führte, dass israelische Sportler von der Teilnahme an Wettbewerben ausgeladen wurden. „Those countries that continue insisting on a boycott of Israeli athletes now have a choice: either drop this primitive bigotry, or accept that through your actions, it is your own professional sports representatives that will be punished.”

Schließlich hofft Cohen, dass die Entscheidung des internationalen Tennisverbandes auch Auswirkungen auf andere Sportverbände haben wird und diese in Zukunft ebenfalls gegen israelfeindliche Boykottmaßnahmen in ihren Reihen vorgehen werden. Zweifel daran scheinen allerdings insofern berechtigt, als die verschiedenen Verbände kaum diesbezüglichen Druck aus der Öffentlichkeit und den Medien verspüren, die, wie das Beispiel Österreich zeigt, sich für die Diskriminierung israelischer Sportler in aller Regel nicht interessieren.