Die Berichterstattung über den Nahen Osten stand in der vergangenen Woche klar im Zeichen der alljährlich stattfindenden UN-Generalversammlung in New York. Im Zentrum der Aufmerksamkeit befanden sich dabei die Reden von US-Präsident Obama, dem iranischen Präsidenten Achmadinejad und dem israelischen Premierminister Netanjahu. Auch Mahmud Abbas, Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, sprach wieder vor den Vereinten Nationen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr sorgte seine Rede dieses Mal aber nicht für Aufsehen, sondern ging in der Berichterstattung weitgehend unter. In gewissem Sinne ist das schade.

Allgemeiner Überblick

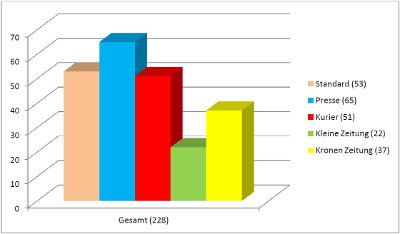

In der vergangenen Woche erschienen in den von MENA regelmäßig ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen insgesamt 228 Beiträge mit Bezug zu Nordafrika und dem Nahen Osten:

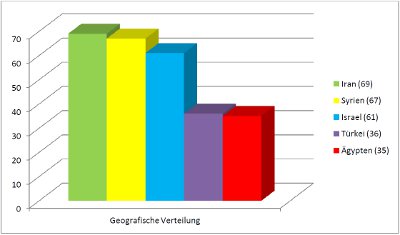

Folgende Länder standen dabei im Fokus des medialen Interesses:

Wie bereits erwähnt, war das dominierende Ereignis der letzten Woche die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Der Kurier beschrieb die im Vorfeld bestehenden Erwartungen: „Krise in Syrien, Atomstreit mit dem Iran, Tauziehen um den Palästinenserstaat: Bei der UNO-Vollversammlung in New York steht die Krisenregion Nahost erneut im Mittelpunkt.“ (Kurier, 24. Sep. 2012) Der Standard legte die Latte noch höher und erwartete nicht weniger als „die Lösung der größten internationalen Krisen – allen voran des Bürgerkriegs in Syrien“ (Standard, 24. Sep. 2012) – einer jener Fälle, in denen man sich fragt, ob Journalisten eigentlich selbst glauben, was sie gelegentlich zu Papier bringen. Denn der Bürgerkrieg in Syrien wurde zwar tatsächlich oft thematisiert, doch war angesichts der seit geraumer Zeit festgefahrenen Positionen der wichtigsten Akteure bereits im Vorhinein klar, dass es kaum zu Fortschritten und erst recht nicht zu einer Lösung des Konflikts kommen würde.

Wir wollen uns im Folgenden mit der Berichterstattung über die drei Reden beschäftigen, die die größte Aufmerksamkeit erregten, derjenigen von Mahmud Achmadinejad, der Ansprache Barack Obamas und den Ausführungen Benjamin Netanjahus, um zum Abschluss noch auf einen Redner einzugehen, der dieses Mal kaum jemanden zu interessieren schien: auch der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmud Abbas war in New York.

Achmadinejads letzter Auftritt in New York

Die vielleicht größten Erwartungen galten wahrscheinlich der Rede des iranischen Präsidenten Mahmud Achmadinejads. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit seinen Ausfällen gegen Israel und anderen in der iranischen Führung gepflegten Geschmacklosigkeiten für Aufsehen gesorgt. Nichts anderes wurde auch von Achmadinejads diesjähriger Ansprache in New York erwartet. Es war die letzte in seiner Amtszeit als iranischer Präsident, und wie es schien, wollte der „professionelle Provokateur“ (Presse, 27. Sep. 2012) diese letzte große Gelegenheit, seinen politischen wie persönlichen Wegbegleitern die große Welt zu zeigen, nicht ungenutzt verstreichen lassen: Für 160 Personen waren US-Visa beantragt, 140 davon genehmigt worden. „Mit dabei ist die gesamte Familie des Regierungschefs, sogar der Enkel durfte seinen Großvater nach New York begleiten. Im Hotel Warwick wurden 110 Zimmer für fünf Nächte reserviert, 700 Dollar pro Nacht mit Frühstück.“ (Standard, 27. Sep. 2012)

Achmadinejads Ansprache, so berichtete die Presse, verkam zu einer „irrlichternden Rede“, in der er die UNO „wie weiland Gaddafi zur Predigerkanzel“ umfunktionierte. Von „Friede, Einheit und Harmonie, Gerechtigkeit und Prinzipien der Humanität“ habe der Präsident gesprochen, „als würde er sich für den Lorbeer eines Friedensnobelpreises bewerben.“ Dazwischen habe es die die üblichen „Hasstiraden“ auf den Westen, den Kapitalismus und „unzivilisierte Zionisten“ gegeben. (Presse, 27. Sep. 2012)

Geht es nach den Urteilen der verschiedenen Zeitungen, hat die Rede des iranischen Präsidenten nicht gehalten, was man sich von ihr versprochen hatte. „Provokateur Ahmadinejad hielt sich zurück“, lautete etwa die Einschätzung des Kurier: „Mit Angriffen auf Israel und den Westen hielt er sich zurück, die gewohnten Provokationen blieben aus.“ (Kurier, 27. Sep. 2012) Sprachlich gewandt, wie man es nicht anders erwartet, wusste die Krone zu berichten: „Bei der letzten UNO-Rede seiner Amtszeit ist erstmals die ‚Vernichtung Israels‘ ausgeblieben.“ (Kronen Zeitung, 27. Sep. 2012) Laut Standard habe es sich um den „zahme(n) Abschied eines Provokateurs“ gehandelt. Achmadinejad habe sich „weitgehend der ausfallenden Bemerkungen und Drohungen gegen Israel enthalten“, die „Hasstiraden gegen Israel, für die er bekannt ist und die viele erwartet hatten“ (Standard, 27. Sep. 2012), wären ausgeblieben. Dem Kurier zufolge wäre die Welt Zeuge einer „neuen Umgänglichkeit“ Achmadinejads geworden. (Kurier, 27. Sep. 2012) Lediglich Gudrun Harrer verspürte offenbar noch Gesprächsbedarf und erörterte die Frage, ob der iranische Präsident nicht vielleicht falsch übersetzt worden sei und in Wahrheit gar nicht gegen unzivilisierte“, sondern nur gegen „kulturlose“ Zionisten gewettert habe (Standard, 28. Sep. 2012) – Achmadinejad und die vermeintlichen „Übersetzungsfehler“, ein unter Journalisten offenbar besonders beliebtes Thema.

Bei all dem Erstaunen über Achmadinejads relativ unspektakuläre Rede fielen zwei Aspekte unter den Tisch. Zugegeben, im Vergleich zu früheren Ansprachen fehlten dieses Mal die ausgedehnten Hasstiraden gegen Israel. Aber wozu sollte er sich auch mit dem kleinen jüdischen Staat ausgiebig beschäftigen, wenn er sich in seiner Rede doch gleich der Frage widmete, welch schöner Ort die Welt sein könnte, würde der „Weltzionismus“ nicht darin sein Unwesen treiben? Auch die „neue Umgänglichkeit“, die der Kurier Achmadinejad zu attestieren vermochte, ruht fest auf einem antisemtischen Fundament.

Zweitens wies nur die Kronen Zeitung (27. Sep. 1012) ausführlicher auf einen besonders bizarren Teil der Rede des iranischen Präsidenten hin: Nachdem er lang und breit die Kulturlosigkeit der Welt, den Kapitalismus und alle möglichen anderen Übel angeprangert hatte, verbrachte Achmadinejad die letzten Minuten seiner Rede ernsthaft damit, die Wiederkehr des Mahdi anzukündigen. Auch wenn es eine große Herausforderung sei, könne auf der Welt Friede geschaffen werden, weil Gott uns mit dieser Aufgabe nicht allein lassen werde: Er werde den Erlöser auf die Erde herabschicken, und damit werde ein neuer Anfang unternommen, eine Wiedergeburt, eine Wiederauferstehung; es werde das Ende von Unterdrückung, Unmoral, Armut und Diskriminierung sowie der Beginn von Gerechtigkeit und Liebe sein. Also sprach Achmadinejad: „He will be the spring of all the justice-seekers, freedom-lovers and the followers of heavenly prophets. He will be the spring of humanity and the greenery of all ages. Let us join hands and clear the way for his eventual arrival with empathy and cooperation, in harmony and unity. Let us march on this path to salvation for the thirsty souls of humanity to taste immortal joy and grace. Long live this spring, long live this spring and long live this spring.” Achmadinejads Rede sollte Pflichtlektüre sein, bevor das nächste Mal darüber debattiert wird, ob man es bei der iranischen Führung mit rational denkenden und handeln Personen zu tun hat.

Obamas nicht gestelltes Ultimatum

Schon bevor Achmadinejad das Rednerpult in New York erklomm, hatte sich US-Präsident Obama an die versammelte Weltgemeinschaft gewandt. Viel Zeit hatte er dafür allerdings nicht aufgebracht, denn in den Vereinigten Staaten läuft der Präsidentschaftswahlkampf auf vollen Touren, und da war für Obama nur ein Kurzabstecher zu den Vereinten Nationen drin. Wie die Presse unter Anspielung auf einen jener Swing States titelte, die aller Wahrscheinlichkeit nach die Wahlen im November entscheiden werden: „Für Obama ist Ohio wichtiger als Naher Osten“. (Presse, 25. Sep. 2012)

Den Einschätzungen österreichischer Zeitungen zufolge war der 44. US-Präsident in seiner Rede vor den Vereinten Nationen „um deutliche Worte bemüht“. „Barack Obama greift Iran und Syrien frontal an“, titelte dementsprechend die Presse. (26. Sep. 2012)

In Bezug auf den Nahen Osten hatte Obamas Rede drei Schwerpunkte. Erstens distanzierte er sich deutlich von dem Mohammed-Film, der den Anlass für die Welle antiwestlicher Gewalt in den letzten Wochen geboten hatte, betonte aber andererseits, dass kein Film und keine Rede „sinnlose Gewalt rechtfertigen“ könnten. (Kurier, 26. Sep. 2012) Chris Stevens, der in Bengasi getötete amerikanische Botschafter in Libyen habe das Beste verkörpert, für das Amerika stehe, die Attacke in Bengasi sei ein Angriff auf Amerika und auf die gemeinsamen Werte gewesen, für die es einzutreten gelte: „Demokratie, religiöse Toleranz, Meinungsfreiheit, Gerechtigkeit“. Zweitens wiederholte Obama in Bezug auf Syrien, was er schon zuvor bei mehreren Gelegenheiten gesagt hatte: „Das Regime von Bashar al-Assad muss ein Ende haben.“ Drittens erklärte er im Hinblick auf den Atomstreit mit dem Iran: „Amerika will die Sache durch Diplomatie lösen – und wir glauben, dass dafür noch Zeit ist.“ Jedoch sei diese Zeit „nicht unbegrenzt“. (Standard, 26. Sep. 2012) Die Vereinigten Staaten würden „nicht zulassen, dass Teheran nukleare Waffen erlangt“, denn dann wäre „Israel von der Auslöschung bedroht und die Sicherheit der Golfstaaten und die Stabilität der Weltwirtschaft gefährdet“. (Kleine Zeitung, 26. Sep. 2012) Die USA würden „tun, was getan werden muss“ (Kronen Zeitung, 26. Sep. 2012), um die iranische Bombe zu verhindern.

Die Kronen Zeitung wählte für ihren Bericht über die Rede des US-Präsidenten die dramatische Überschrift „Obama-Ultimatum an den Iran!“, und sprach davon, dass Teheran „massiv gedroht“ worden sei. (Ebd.) Unklar blieb, wo genau Krone-Journalist Kurt Seinitz ein „Ultimatum“ zu entdecken vermochte, denn Ultimaten sind Aufforderungen, die mit einer Fristsetzung unter der Androhung harter Maßnahmen verbunden sind – genau das fehlte aber in Obamas Rede. (Sehen Sie dazu den MENA-Leserbrief an die Krone.) Statt ein Ultimatum zu stellen, betrieb Obama Gudrun Harrer zufolge vielmehr „Eskalationsverweigerung“: „Er sagte … zum Thema Iran genau das, was er immer sagt: Ein nuklear bewaffneter Iran ist inakzeptabel. Nicht mehr und nicht weniger.“ (Standard, 27, Sep. 2012)

Das freilich ist genau das Problem: Obama sagt das, was er immer sagt – der Iran dürfe keine Atombombe bekommen, die USA würden alles Notwendige tun, um das sicherzustellen, Präsident Assad müsse gehen. Doch auf die klaren Worte folgen keine Taten. Im Hinblick auf den Iran drängten die USA auf die Verhängung härterer Sanktionen, nachdem die anfänglichen Avancen der Obama-Administration vom Mullah-Regime nicht erwidert worden waren. Doch seitdem geschieht nichts, obwohl eine sinnlose Gesprächsrunde mit iranischen Unterhändlern der anderen folgt, die IAEO „äußerst besorgt“ über das iranische Atomprogramm ist (Standard, 25. Feb. 2012) und deren Chef öffentlich seine Frustration über die iranische Obstruktionshaltung äußert. (Presse, 11. Sep. 2012) Noch sei Zeit für Verhandlungen, sagt Präsident Obama, ohne über vage Andeutungen hinauszugehen, wie lange er noch zu warten gedenke. Israels Premier Netanjahu hat Recht, wenn er feststellt, dass Diplomatie und Sanktionen nicht funktioniert haben, und fragt: „The world tells Israel, ‚Wait, there is still time.‘ And I say: Wait for what? Wait until when?“ Wenn Obama einen israelischen Angriff auf iranische Nuklearanlagen wirklich verhindern will, wird er auf diese Fragen bald substanzielle Antworten geben müssen.

Netanjahu zieht eine „rote Linie“

Die Forderung, dem Iran klare „rote Linien“ zu setzen, die bei Androhung ernsthafter Konsequenzen nicht überschritten werden dürften, war auch der zentrale Punkt von Netanjahus Rede vor der UN-Generalversammlung. Denn solche Grenzen festzulegen, sei der „einzige Weg, um den Iran auf friedlichem Wege an einer Atombombe zu hindern“. Und diese Grenze müsse bei der Urananreicherung gezogen werden, wie der Standard berichtete: „Um seine Argumentation zu unterstreichen, nahm er eine Zeichnung zu Hilfe, die eine Bombe mit verschiedenen Graden von angereichertem Uran zeigte. Mit einem dicken Filzstift malte er darauf einen roten Strich. Der Iran dürfe gar nicht genug Material sammeln, um eine Nuklearwaffe entwickeln zu können.“ Rote Linien, führte Netanjahu aus, „führen nicht zum Krieg. Rote Linien verhindern einen Krieg.“ (Standard, 28. Sep. 2012. Die Krone fühlte sich in aus ihrer Sicht gute alte Zeiten zurückversetzt und vermochte in Netanjahus Comic-Bombe doch tatsächliche eine „Anleihe bei Jörg Haiders ‚Schautaferln‘“ zu entdecken. Kronen Zeitung, 28. Sep. 2012)

Die sprichwörtliche vom israelischen Premier gezeichnete „rote Linie“, diese „theatralische Geste“ (Presse, 28. Sep, 2012) Netanjahus, war mit Sicherheit das bleibendste Bild der vergangenen Woche bei den Vereinten Nationen. Sein Auftritt werde, so Julia Raabe im Standard, „in die Annalen der Uno-Generalversammlung eingehen“, er habe es geschafft, „den Iran zum zentralen Thema“ zu machen.“ Dennoch habe Netanjahu „der Sache … keinen Gefallen getan“, meinte Raabe, denn genau solche Auftritte würden zum schlechten Image der Generalversammlung als „Plauderstube oder Freakshow“ beitragen. Eine „alberne Comic-Zeichnung“ eigne sich nicht dazu, den Ernst der Lage klarzumachen. (Standard, 29./30. Sep. 2012)

Dass es dem „in den USA ausgebildeten Medienprofi“ Netanjahu (Presse, 28. Sep. 2012) mit seinem Auftritt gelungen ist, den Iran zum zentralen Thema zu machen, ist zum großen Teil auf seine in Szene gesetzte „rote Linie“ zurückzuführen. Nun wie Raabe zu behaupten, er habe seinem Anliegen „keinen Gefallen getan“, wenn genau diese Inszenierung es war, die dem Thema seine mediale Präsenz verschafft hat, ist ein klassischer Widerspruch in sich.

Abbas‘ ignorierter Auftritt

Vor genau einem Jahr konnte Mahmoud Abbas mit seinem Auftritt vor der UN-Generalversammlung in den Augen vieler Beobachter einen Achtungserfolg erzielen: Seine Rede, die seinen Antrag auf Anerkennung Palästinas als Vollmitglied der Vereinten Nationen begleitete, war zweifellos einer der Höhepunkte der letztjährigen UN-Woche. Auch in diesem Jahr reiste der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde wieder nach New York, um in seiner Rede für eine Anerkennung Palästinas zu werben. Doch dieses Mal war alles anders: In der medialen Berichterstattung spielte Abbas‘ Auftritt nur eine untergeordnete Rolle.

Ein Grund dafür war, dass Abbas nur rund eine halbe Stunde vor der eben erörterten Ansprache Netanjahus ans Rednerpult trat und im Vergleich dazu nur matt wirken konnte – weder ist Abbas ein mitreißender Redner, noch hatte er sonderlich Spektakuläres zu bieten.

Wie im Vorfeld angekündigt, stellte er jetzt, nachdem aus dem Begehren nach Anerkennung als UN-Vollmitglied (dazu gleich mehr) nichts geworden ist, den Antrag auf die Anerkennung Palästinas als Beobachter-Staat. Abbas hofft damit, indirekt bestätigt zu bekommen, dass es sich beim Gazastreifen und dem Westjordanland nicht um „umstrittene“ Territorien, sondern um „besetzte“ Gebiete handelt. Darüber hinaus würde Palästina als Beobachter-Staat Zugang zu weiteren internationalen Institutionen erhalten. (Standard, 24. Sep. 2012, Presse, 27. Sep. 2012)

An der Kehrseite der Medaille hat sich seit dem letzten Jahr allerdings nichts geändert: Einseitige vorgenommene Veränderungen des Status der von den Palästinensern beanspruchten Gebiete verstoßen gegen die Grundlagen des Oslo-Friedensprozesses mit Israel. US-Präsident Obama ließ denn diesbezüglich in seiner Rede auch keine Unklarheit aufkommen: „The road is hard but the destination is clear – a secure, Jewish state of Israel; and an independent, prosperous Palestine. Understanding that such a peace must come through a just agreement between the parties, America will walk alongside all who are prepared to make that journey.“ Das war eine deutliche Absage an Abbas‘ erneuten Versuch, auf dem Umweg über die Vereinten Nationen Erfolge zu erringen, während er sich gleichzeitig Verhandlungen mit Israel verweigert.

(Nebenbei bemerkt: Auch in seinen Anmerkungen zum Nahostfriedensprozess hatte Obama mehr schön klingende Worte als praktische politische Vorschläge zu bieten. So rief er Israelis und Palästinenser auf: “Let us leave behind those who thrive on conflict and those who reject the right of Israel to exist.” Das klingt ja nett, aber wie genau stellt man es an, diejenigen “zurück zu lassen”, die den Konflikt suchen und – wie auch Mahmud Abbas – die Existenz Israels als Jüdischer Staat ablehnen?)

An der spärlichen Berichterstattung über den Auftritt von Abbas war zweierlei bemerkenswert. Der erste Punkt betrifft den letztjährigen Antrag auf Anerkennung Palästinas als UN-Mitgliedsstaat. Dieser sei „an einer Veto-Drohung der USA im Sicherheitsrat gescheitert“, war diesbezüglich im Standard zu lesen. (28. Sep. 2012). Ein wenig zackiger war da schon die Presse: „Mittels Vetorechts im Sicherheitsrat schmetterten die USA das Ansinnen als Patronanzmacht Israels ab.“ (Presse, 28. Sep. 2012) Näher an Wahrheit war der Kurier, der feststellte, der Antrag sei in einer Schublade verschwunden, weil „die Vetomacht USA … erst einen Friedensvertrag mit Israel (will), bevor ein Staat gegründet werden kann.“ (Kurier, 28. Sep. 2012) Tatsache ist, dass der palästinensische Antrag im Sicherheitsrat nicht an einem Veto der USA gescheitert ist, sondern im höchsten UN-Gremium nicht die erforderliche Mehrheit erlangt hätte und nie zur Abstimmung kam. Im Standard war dies anfangs der Woche auch in einer Analyse von Gudrun Harrer zu lesen („Abbas nimmt Kurs auf ‚Palästina light‘“, Standard, 24. Sep. 2012), was Julia Raabe gegen Ende der Woche nicht daran hinderte, wieder die US-Vetodrohung zu bemühen, die es zwar gab, die aber nicht entscheidend war.

Zweitens war in der Berichterstattung auffällig, dass so gut wie nicht über den Inhalt der diesjährigen Rede von Mahmud Abbas vor den Vereinten Nationen berichtet wurde. Das ist in gewissem Sinne schade, denn die hatte es wirklich in sich. Sie war ein Paradestück aus der Parallelwelt der palästinensischen Propaganda, in der Israel von Rassismus über ethnische Säuberungen bis zum Apartheidts-Vorwurf so ziemlich alles vorgehalten wurde, was man sich nur vorstellen kann, bis Abbas am Ende einer Suada von Verdrehungen und dreisten Lügen behauptete, er wolle Israel nicht „delegitimieren“.

So viel Sympathie den Palästinensern in der UN-Generalversammlung auch entgegengebracht wird, diese Rede von Abbas wurde wahrscheinlich auch von strammen Befürwortern palästinensischer Staatlichkeit einfach als eine Beleidigung ihrer intellektuellen Fähigkeiten betrachtet – wenn man ohnehin schon für die Palästinenser Partei ergreift, muss man sich so etwas wirklich nicht bieten lassen.