In dieser Ausgabe:

I. Allgemeiner Überblick

II. US-Schwenk in Syrien? Jahre zu spät.

III. Syrien, der Iran und sunnitische Dschihadisten

IV. Kam der Zusammenbruch des Irak überraschend?

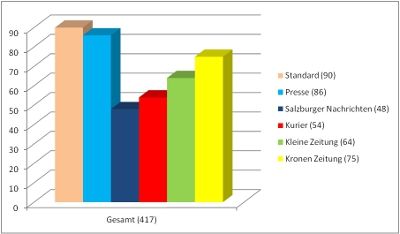

In der vergangenen Woche erschienen in den von MENA systematisch ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen 417 Beiträge mit Bezügen zum Nahen Osten und zu Nordafrika:

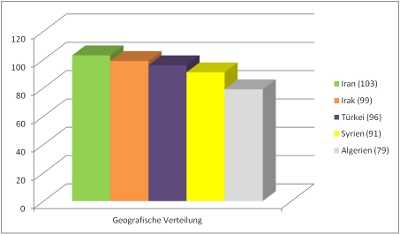

Folgende Länder standen am häufigsten im Fokus der medialen Aufmerksamkeit:

Die ungewöhnliche Prominenz Algeriens ist erneut auf die Fußball-WM in Brasilien zurückzuführen, wo das algerische Team den Aufstieg ins Achtelfinale schaffte.

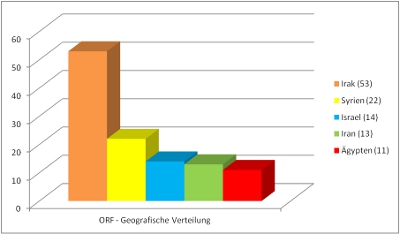

In den insgesamt 102 relevanten Beiträgen der wichtigsten Fernseh- und Radionachrichtensendungen des ORF wurde auf folgende Länder am häufigsten Bezug genommen:

II. US-Schwenk in Syrien? Jahre zu spät.

Wie der Standard berichtete, hat US-Präsident Obama angekündigt, 500 Millionen Dollar zur Verfügung stellen zu wollen, um im syrischen Bürgerkrieg „gemäßigte Milizen“ durch das Pentagon auszubilden. Obama korrigiere damit seinen bisherigen Kurs in der Syrien-Politik, in der er gegen eine stärkere militärische Unterstützung der Opposition stets sein Veto eingelegt hatte. Schon vor Jahren hatten sich die damalige Außenministerin Clinton sowie der damalige CIA-Chef David Petraeus dafür stark gemacht, „in den Reihen der Assad-Gegner gemäßigte, prowestliche Kämpfer“ mit US-Waffenlieferungen zu fördern. Das Vorhaben scheiterte an der „geballte(n) Skepsis“ des Präsidenten, der nicht glaubte, dass auf diesem Wege ein Sturz Assads erreicht werden könne. Das Zögern Obamas habe aber auch noch einen zweiten Grund gehabt: Die Erfahrungen der USA in Afghanistan hätten „wie eine kalte Dusche“ gewirkt: „In den 1980ern, als die USA mit Saudi-Arabien und Pakistan die Mujahedin ausbildeten, um die Sowjets zu vertreiben, stärkten sie jene Fanatiker um Osama Bin Laden, die später die Al Kaida bildeten und westliche Ziele ins Visier nahmen.“ (Standard, 28./29. Juni 2014)

In der Tat wurde von Seiten der Obama-Administration, aber auch von vielen europäischen Regierungen, immer wieder auf die Erfahrungen in Afghanistan hingewiesen, um militärische Unterstützung für die syrische Opposition abzulehnen. Rund dreieinhalb Jahre nach Beginn des Blutvergießens in Syrien sollte aber hinreichend deutlich geworden sein, wie fragwürdig dieser historische Beweis ist und welch katastrophale Konsequenzen er mit herbeizuführen half.

Denn die aus der Angst vor einer Stärkung von „Fanatikern“ herrührende Untätigkeit des Westens hat zu nichts anderem geführt, als genau zu der befürchteten Stärkung der Fanatiker, die unter dem Namen ISIL mittlerweile nicht nur in Syrien ihr in Unwesen treiben, sondern auch Teile des Irak ihrer Terrorherrschaft unterworfen haben. Weil die USA und Europa es Ländern wie der Türkei, Saudi-Arabien, Katar oder Kuwait überließen, den Rebellen die Unterstützung zukommen zu lassen, derer sie in ihrem Kampf gegen das Assad-Regime dringend bedurften, kam diese Hilfe vor allem islamistischen Gruppierungen zugute. Während das syrische Regime von Russland und dem Iran am Leben gehalten wurde, wurden auf der Seite der Opposition – zum Nachteil der gemäßigten Kräfte – Islamisten und Dschihadisten gefördert. Diejenigen, in deren Händen man aus Sicht des Westens noch am ehesten Waffen hätte sehen wollen, waren die einzigen, die von niemandem unterstützt wurden. Der Aufstieg einer Mördertruppe wie ISIL geschah jedoch nicht nur als gewissermaßen nicht-intendierte Folge einer falschen Politik, sondern wurde zum Teil sogar bewusst einkalkuliert: Glaubt man einer Reportage der New York Times, gehörte zu den vehementesten Gegnern einer militärischen Unterstützung ausgewählter Gruppen der syrischen Opposition der ehemalige stellvertretende Nationale Sicherheitsberater und aktuelle Stabschef des Weißen Hauses, Denis McDonough. Der als einer der engsten Vertrauten des Präsidenten geltende McDonough habe noch im Juni 2013, als das Weiße Haus schon stichhaltige Beweise für die Verwendung von Giftgas durch das syrische Regime hatte, einem Fortdauern des Blutvergießens in Syrien nicht nur deshalb etwas abgewinnen können, weil er hoffte, dass dies den Iran dazu zwingen werde, seine Kräfte in diesem langwierigen Konflikt aufzureiben. Er hatte darüber hinaus die Vorstellung, „that a fight in Syria between Hezbollah and Al Qaeda would work to America’s advantage“.

Die völlig absehbaren Folgen dieser verheerenden Politik, vor der Kritiker schon seit Jahren gewarnt haben, sind nun in all ihrer Schrecklichkeit offenbar geworden. Im Jahr 2012 hätte Unterstützung für gemäßigte Rebellengruppen nicht nur dazu beigetragen, den Aufstieg von islamistischen Terrorgruppen wie der Nusra-Front oder ISIL wenn schon nicht zu verhindern, so doch zumindest zu bremsen, sondern vielleicht auch den Sturz des Assad-Regimes erreichen können, noch bevor von zig- oder gar hunderttausenden Toten gesprochen werden musste. Ob die jetzt angekündigten 500 Millionen Dollar heute noch einen nennenswerten Effekt haben können, ist mehr als fraglich. Angesichts der Tatsache, dass es sich um einen sehr bescheidenen Betrag handelt, wenn er sowohl für Waffenlieferungen als auch für die Ausbildung von Kämpfern aufgewandt werden soll, und dem Umstand, dass beispielsweise Ausbildungsmaßnahmen eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen, bevor sie vor Ort überhaupt eine spürbare Wirkung entfalten können, verortet der ehemalige US-Botschafter im Irak, David Newton, die Bedeutung des jetzigen Schritts der Obama-Administration eher auf der symbolischen Ebene: „Das Wichtige daran ist mehrheitlich die Ankündigung an sich, dass die USA endlich eine Position einnehmen und den moderaten Flügel der Opposition unterstützen.“ (Presse, 28. Juni 2014)

III. Syrien, der Iran und sunnitische Dschihadisten

McDonoughs Hoffnung darauf, dass Amerika davon profitieren könnte, wenn das syrische Regime mitsamt seinen Unterstützern und sunnitische Dschihadisten wie ISIL sich im gegenseitigen Krieg aufreiben, war schon aufgrund des enormen menschlichen Leids, den dieser Krieg zur Folge hat, eine moralisch fragwürdige Position. Abgesehen davon beruhte sie aber auf einer dramatischen Verkennung der Lage. Der Fehler, den McDonough beging, und der dieser Tage von den vielen Beobachtern wiederholt wird, besteht darin, die Kriege in Syrien oder dem Irak auf konfessionelle Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten zu reduzieren. Konrad Kramar warnte beispielsweise davor, dass die ganze Region „zu einem staaten- und damit rechtlosen Schlachtfeld für einen Glaubenskrieg wird: Zwischen den zwei großen Strömungen des Islam“. (Kurier, 23. Juni 2014) In Syrien und dem Irak stünden sich demnach das vom Iran unterstützte Assad-Regime bzw. die schiitische Regierung von Nuri al-Maliki auf der einen, und die von den Golfstaaten unterstützten sunnitischen Terroristen der ISIL auf der anderen Seite gegenüber. Weil die Bekämpfung des sunnitischen Dschihadismus ein gemeinsames Interesse des Westens und des Iran sei, biete sich die Gelegenheit für die viel beschworene Annäherung der Erzfeinde Iran und USA. In den Worten Gudrun Harrers: „(S)o schrecklich der Vormarsch der schiitenfeindlichen Isis ist, er unterstreicht auch die Dringlichkeit einer US-iranischen Normalisierung“. (Standard, 26. Juni 2014) Der Feind meines Feindes ist mein Freund – auf diesem Motto beruht die Hoffnung auf ein „mögliches Bündnis der USA mit dem schiitischen Iran“. (News 25/14)

Übersehen wird dabei freilich, dass der Iran und sunnitische Islamisten bzw. Dschihadisten keineswegs die prinzipiellen Todfeinde sind, als die sie in vielen Berichten dargestellt werden: Das iranische Regime hat in der Vergangenheit sowohl mit den Dschihadisten der al-Qaida kooperiert, als auch mit den sunnitischen Taliban in Afghanistan; es hat genauso als Patron der sunnitisch-islamistischen Hamas fungiert und deren Unterstützung nach einem zwischenzeitlichen Zerwürfnis über den Krieg in Syrien wieder aufgenommen, wie es in Kooperation mit dem Assad-Regime großen Anteil daran hatte, dass ISIL in Syrien zur dominierenden Fraktionen der Rebellen werden konnte.

Diese vielfältigen Kooperationen des iranischen Regimes mit sunnitischen Islamisten und selbst Dschihadisten machen deutlich, wie vereinfachend es ist, die Auseinandersetzungen Syrien und dem Irak bloß Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten zu interpretieren. Um zu erfahren, worum es dem iranischen Regime wirklich geht, bräuchte man nur dessen starkem Mann, dem obersten geistlichen Führer Ali Khamenei zuzuhören: Als allerorten von einer sich anbahnenden Kooperation zwischen den USA und dem Iran die Rede war, sprach Khamenei sich in aller Deutlichkeit gegen jede Form amerikanischer Intervention im Irak aus. Hier gehe es nicht um einen konfessionellen Konflikt, sondern um „Auseinandersetzungen zwischen jenen, die den Irak im Einflussgebiet der USA halten wollten, und jenen, die diesem Vorhaben entgegenstünden.“ (Standard, 23. Juni 2014) Die Unterscheidung zwischen jenen Kräften, die den Einfluss der USA in der Region zurückdrängen wollen, und jenen, denen vorgeworfen wird, sie agierten bloß als Handlanger der Interessen des „Großen Satan“, ist das Kriterium, an dem sich die Politik der vom Iran geführten Achse im Nahen Osten orientiert. Das macht die Vorstellung so illusorisch, dass die USA in Teheran einen „Verbündeten“ (so Peter Scholl Latour in der Kleinen Zeitung, 22. Juni 2014) gegen den Dschihadismus finden könnten.

IV. Kam der Zusammenbruch des Irak überraschend?

Wer heute meint, die Zuspitzung der Lage im Irak und die de-facto-Teilung des Landes seien nicht vorhersehbar gewesen, dem sei die Lektüre eines Beitrages von Kimberly und Frederick W. Kagan, einem der Architekten der erfolgreichen Aufstandsbekämpfung („Surge“) im Irak ab 2007 unter George W. Bush, ans Herz gelegt. Bereits im Oktober 2012 widersprachen die beiden Autoren der zuversichtlichen Sichtweise von Präsident Obama, der ein dreiviertel Jahr zuvor den Irak als Erfolgsgeschichte gepriesen hatte: „It is neither sovereign nor stable nor self-reliant. Its government does not reflect the will of its people; Sunni officials have been marginalized and, in some cases, driven out of office. And it is not a partner of the United States on any of the key issues in the region: From its evasion of economic sanctions on Iran to its support for the Syrian regime of Bashar Assad, Iraq stands in Tehran’s camp, not Washington’s.“ Schon damals warnten die beiden Kagans vor dem Machtzuwachs der heutigen ISIL, sahen die Schuld der irakischen Regierung und die nicht wahrgenommene Verantwortung der USA:

„The resurrection of al-Qaeda in Iraq is a consequence of America’s failure to negotiate a long-term military partnership of the kind that was envisioned when the Strategic Partnership Agreement was signed in 2008. U.S. enablers – combat troops in small numbers combined with the precision-strike capabilities of American aircraft and special forces – could have continued, in cooperation with Iraqi security forces, to keep the pressure on AQI. Their presence would also have sustained pressure on Maliki to keep Shiite militias in check. Instead, the Iraqi political accommodation began to collapse as soon as American military forces departed. Maliki ordered Iraqi security forces to surround Hashemi’s compound on December 15 – the day that the Pentagon declared an official end to its mission. Maliki could not have done this had American trainers and advisers remained in Baghdad. Fears of a Sunni coup or a Shiite dictatorship could have been mitigated by the continued presence of American military forces, which all sides saw as impartial.“