In dieser Ausgabe:

I. Allgemeiner Überblick

II. Das Prinzip Hoffnung: Der Iran in österreichischen Medien

III. Einseitigkeiten und Verzerrungen: Berichterstattung aus und über Israel

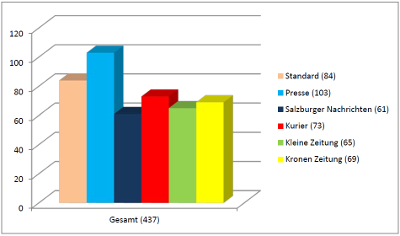

In der vergangenen Woche erschienen in den von MENA systematisch ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen 455 Beiträge (zuletzt: 340) mit Bezügen zum Nahen Osten bzw. zu Nordafrika:

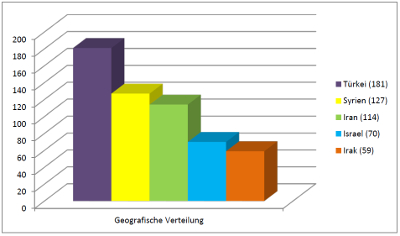

Folgende Länder standen im Mittelpunkt der Berichterstattung:

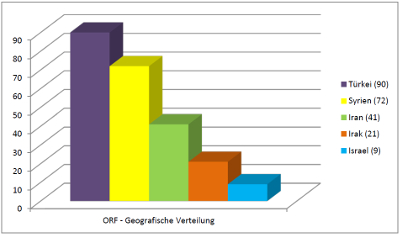

In den insgesamt 170 relevanten Beiträgen (zuletzt: 162) der wichtigsten Fernseh- und Radionachrichtensendungen des ORF wurde auf folgende Länder am häufigsten Bezug genommen:

II. Das Prinzip Hoffnung: Der Iran in österreichischen Medien

Bereits letzte Woche haben wir in unserem Wochenbericht darauf hingewiesen, dass das Wort „Hoffnung … das in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit dem Atomdeal wohl am meisten strapazierte Wort“ gewesen ist. Was wir anhand von Zeitungsberichten belegten, galt genauso für Rundfunk und Fernsehen, wo es unter anderem hieß: „In Europa hofft man auf mehr, auf eine Beruhigung der Konflikte im Nahen Osten. … Am Ende bleibt er eben doch bestehen: der Hoffnungsschimmer aus Wien.“ (ZIB24, 14. Juli 2015) „Oft“, so war in der Zeit im Bild zu vernehmen, „hat der Iran auch diese Konflikte [in der Region] geschürt. Aber der Präsident Rohani hat heute gesagt, es beginnt eine neue Ära der Kooperation. Und wenn er das ernst meint, dann kann diese Macht auch in eine neue Richtung gelenkt werden, dann könnte auch der internationale Kampf, etwa gegen das Terrorregime des Islamischen Staates gestärkt werden – wie gesagt ein Hoffnungsgebiet.“ (ZIB, 14. Juli 2015)

Auch diese Woche war viel von Hoffnung, die im Zuge der Wiener Verhandlungen aufgekommen sei, die Rede. „Mit der Einigung im Atom-Streit ist der Iran nach Jahrzehnten als internationaler Paria-Staat auf die Weltbühne zurückgekehrt. Verbunden mit der Hoffnung des Westens, Teheran nicht nur vom Bau der Atombombe abzuhalten, sondern auch als stabilen Partner im Nahen Osten zu gewinnen“, war etwa im Kurier zu lesen. (24. Juli 2015) Die Salzburger Nachrichten schrieben: „Das ist die Hoffnung, die mit dem Atomdeal von Wien verbunden ist: Der Iran spielt nicht länger den Störenfried in der Region, sondern wird als Machtfaktor anerkannt und avanciert zum Machtspieler.“ (Salzburger Nachrichten, 22. Juli 2015) Schon angesichts der allerorten als „historisch“ charakterisierten Einigung von Wien (vgl. dazu ebenfalls den Wochenbericht von letzter Woche) ließ sich der Eindruck nicht vermeiden, dass das gebetsmühlenartige Bemühen des Begriffs Hoffnung damit zu tun hatte, dass niemand so Recht an die verkündeten Lösungen glaubte, an die man aber doch so heftig glauben wollte. Angesichts der gehäuften antiwestlichen und antisemitischen Aussagen (z. B. hier, hier, hier oder hier), die im Anschluss an die Wiener Verhandlungen von hochrangigen Regimevertretern aus Teheran kamen, stellt sich die Frage, woraus, wenn nicht aus bloßen Wunschphantasien, sich Aussagen schöpfen wie etwa jene, die Eric Frey in einem Standard-Kommentar formulierte: Hinter dem sich abzeichnenden „wirtschaftliche(n) Tauwetter … steht die Hoffnung, dass der Iran zu einem normalen Staat wird, dessen Führung ihre Legitimität nicht aus revolutionär-religiösem Eifer bezieht, sondern aus der Schaffung eines besseren Lebens für seine Bürger.“ (Standard, 24. Juli 2015)

Neben vielen anderen Regimevertretern meldete sich auch der vermeintlich ‚moderate‘ Präsident Hassan Rohani in der vergangenen Woche mehrfach zu Wort. Der Iran, so triumphierte er, habe all seine Hauptforderungen gegenüber dem Westen durchgesetzt, den er als einen Verlierer verspottete, der dem Regime in Teheran nichts entgegenzusetzen und Bescheidenheit zu zeigen habe. An die arabischen Staaten appellierte er, sich nicht von „der Propaganda des kriegstreiberischen zionistischen Regimes“ täuschen zu lassen. All das hält österreichische Medien freilich nicht davon ab, Rohani weiterhin als einen ‚Hoffnungsträger‘ zu beschreiben und ihn den ‚Hardlinern‘ gegenüberzustellen: „Der Westen hofft, dass der Iran eine konstruktive Rolle in der Region einnimmt“, meinte etwa die ZiB 13. „Doch die Machtverhältnisse in der Islamischen Republik sind alles andere als eindeutig. Während Präsident Rohani als Hoffnungsträger gilt, provozierte das geistlich-politische Oberhaupt des Iran Ali Khamenei vor wenigen Tagen mit einem Rundumschlag gegen den Westen und Israel.“ (ZIB13, 20. Juli 2015) Immerhin wurde die übliche Hetze Khameneis zur Kenntnis genommen – was Präsident Rohani betrifft, wurden all jene Statements, die nicht ins Bild des gepriesenen „Hoffnungsträgers“ passen, ganz einfach ignoriert.

Wie wenig denn auch die Einschätzung des Atomdeals in aller Regel an nüchterne Analysen der Realität anknüpft, offenbarte Andreas Pfeifer in einem Kommentar in der ZIB:

„Ich glaube, das ganze Abkommen ist so eine Art Wette. Sie lautet: Kann es gelingen, durch gezielte politische, wirtschaftliche Annäherung dieses Land zu einem berechenbaren Partner zu machen? Und weil es in diesem Land ja nicht nur die Mullahs und die Ayatollahs gibt, sondern auch eine junge, große, gebildete, gesellschaftspolitisch sehr offene Mittelschicht, neige ich zur vorsichtigen Behauptung, diese Wette kann gewonnen werden. (ZIB, 23. Juli 2015)

Ganz offen sprach Pfeifer von einer „Wette“, die mit dem Wiener Abkommen eingegangen worden sei. Das Pferd, auf das dabei gesetzt wird, soll die iranische Bevölkerung und deren Bedürfnis nach Öffnung sein. Ganz so, als wäre das iranische Regime ein Staat, dem primär am ökonomischen und sozialen Wohlergehen seiner Bevölkerung liege. Ganz so, als habe dieses Regime nicht nach den Wahlen von 2009 gezeigt, wie es mit den Wünschen und Bedürfnissen der iranischen Bevölkerung umgeht, wenn diese seinen Interessen zuwiderlaufen: sie nämlich mit Gewalt niederzuschlagen.

Einen beeindruckenden Beleg dafür, wie das Beschwören der Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit der Verklärung der iranischen Führungsriege Hand in Hand geht, lieferte schließlich ein Beitrag über Mohammad Javad Zarif in den Salzburger Nachrichten. Darin formulierte Michael Wrase, nachdem er Präsident Rohani gar als „liberal“ charakterisiert hatte, regelrechte Lobgesänge auf den Außenminister des Iran: „Tatsächlich hat Sarif trotz seiner Rückenschmerzen, die ihn schon seit Monaten plagen, nur ein einziges Mal die Fassung verloren. Keiner der sechs Außenminister lachte und scherzte so viel wie der Iraner.“ (Salzburger Nachrichten, 21. Juli 2015)

Mit dem, was sich in Wien und an anderen Verhandlungsorten in den vergangenen Monaten tatsächlich abgespielt hat, hatte das wenig zu tun. Einem Bericht des Washington Free Beacon zufolge war Zarif seinem amerikanischen Amtskollegen John Kerry gegenüber nämlich regelmäßig in Wut- und Schreianfälle ausgebrochen. Im vergangenen Februar soll er deshalb sogar eigens zu Ayatollah Khamenei zitiert worden sein, wo ihm aufgetragen worden sein soll, sich zu mäßigen und solche Drohgebärden zu unterlassen – ein Befehl, den Zarif Anfang Juli offensichtlich mehrmals missachtete. Wrase interpretierte die cholerischen Ausbrüche Zarifs, die so gar nicht dem Bild entsprechen, das er sich von ihm zu zeichnen bemühte, kurzerhand zur geradezu liebenswerten kulturellen Eigenart um: sie seien „von seinen zahlreichen Fans als ‚Paradebeispiel für den Kampfeswillen der iranischen Nation‘ gefeiert“ worden. (Salzburger Nachrichten, 21. Juli 2015) Dass Wrase selbst zu diesen Fans zu rechnen wäre, machte er im Fortgang seines Artikels deutlich: So bejubelte er unter anderem die „ebenso spektakulär(e) wie revolutionär(e)“ Art und Weise, mit der Rohani und Zarif sich daran gemacht hätten, „die von Ahmadinejad angerichteten Imageschäden langsam zu beseitigen.“ (Ebd.) Im Zuge dessen präsentierte Wrase auch die offensichtliche Lüge Zarifs, dass das iranische Regime den Holocaust nicht leugne und bloß Ahmadinejad das getan habe, als unumstößliche Tatsache. (MENA hat auf diese immer wieder kolportierte Falschaussage bereits 2013 hingewiesen.)

Kulminieren ließ Wrase seinen Beitrag in den Worten: „Der Topdiplomat repräsentiert einen neuen freundlichen Iran. Die alten Feindbilder greifen nicht, wenn Sarif in die Kameras lächelt.“ (Ebd.) Bezeichnenderweise hielt Zarif just an jenem Tag, an dem Wrases Eloge erschien, jene Rede im iranischen Parlament, in der er den Atomdeal als „schreckliche(n) Albtraum für Israels Premierminister Netanjahu und die amerikanischen Hardliner“ (ZIB13, 21. Juli 2015) bejubelte. Der Kurier berichtete: „‚Nie zuvor war das zionistische Regime dermaßen isoliert, sogar innerhalb seiner eigenen Verbündeten‘, sagte der bei den Atomverhandlungen in Wien noch so smart auftretende Zarif im iranischen Parlament“. (Kurier, 22. Juli 2015) Der „neue“ und „freundliche Iran“, den Wrase sich herbeizuschreiben bemühte, mag in Zarif ein zumindest in Anwesenheit von Kameras dauernd lächelndes Gesicht gefunden haben. Dahinter verbirgt sich jedoch allen im Westen gehegten Hoffnungen und Phantasien zum Trotz nach wie vor ein Regime, für das der Hass auf Israel zur Staatsräson gehört.

Vertreter dieses Regimes machen daraus auch überhaupt kein Geheimnis. Anlässlich einer Konferenz der österreichischen Wirtschaftkammer, bei der es um Geschäftsanbahnungen mit dem Iran nach dem Ende der Sanktionen ging, wurde der stellvertretende iranische Wirtschaftsminister Mohammed Kazaei auf die Aussagen des obersten geistlichen Führers Khamenei angesprochen, „wonach der Iran seine Politik gegen die ‚arroganten USA‘ nicht ändern“ und auch seine Verbündeten in der Region – von Assad über die Hisbollah bis zur Hamas – weiter aufrüsten werde. „Wir werden die Prinzipien der iranischen Politik nicht ändern“, so Kazaei. „Wir werden die Palästinenser weiter verteidigen. Wem das nicht gefällt, dem gefällt das halt nicht“. (Presse, 24. Juli 2015) Der Gastgeber der Konferenz, Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl, quittierte diese Äußerung mit Verharmlosung und Verleugnung: „Leitl interpretiert das wohlwollender: ‚Das ist nur die notwendige Begleitmusik. Auch im Iran sind ja nicht alle einer Meinung.‘“ (Ebd.) Warum der iranische Vize-Wirtschaftsminister in Wien – wo er doch österreichische Wirtschaftstreibende von sich einnehmen sollte und nicht iranische ‚Hardliner‘ – solche Begleitmusik aufspielen sollte, wenn es ihm und seinem Regime nicht ernst damit wäre, die Antwort auf diese Frage blieb Leitl schuldig. Man könnte es auch das Pipi-Langstrumpf-Prinzip nennen: „Ich mache mir die Welt, widi, widi, wie sie mir gefällt“ – und wenn die Realität doch einmal das Geflecht an Hoffnungen und Projektionen durchbricht, dann helfe ich mir damit, sie einfach zu verleugnen und zu de-realisieren. (Zum Begriff der Derealisierung siehe etwa MENA-Wochenbericht vom 11.8 bis 17.8.2014.)

III. Einseitigkeiten und Verzerrungen: Berichterstattung aus und über Israel

Auch wenn Israel in der Berichterstattung der letzten Woche keine außergewöhnlich große Rolle spielte, so lassen sich an zwei kurze Berichten die Einseitigkeiten und Verzerrungen demonstrieren, von denen die Berichterstattung über den jüdischen Staat oft geprägt ist.

In der Presse schrieb Susanne Knaul unter dem Titel „Die Vertreibung der Hirten von Sussia“ über einen Konflikt um eine palästinensische Siedlung im Westjordanland, die von der israelischen Armee als illegale Niederlassung geräumt werden soll. „Seit Generationen lebt meine Familie hier“, zitierte der Artikel mit Nasser Nawajah einen der federführenden Beschwerdeführer gegen die Räumung. „Dass dies unser Land ist, können wir mit Dokumenten aus der Zeit der Ottomanen belegen.“ Vom Obersten Gerichtshof in Israel, so Knaul weiter, hätten die Bewohner Sussias die grundsätzliche Genehmigung erhalten, auf dem umstrittenen Landstück zu bleiben. Zum Verhängnis sei ihnen aber geworden, dass sie ihre Gebäude ohne Baugenehmigung errichtet hätten, sodass ihnen nun bereits „zum dritten Mal die Vertreibung droht.“ Die Erlangung einer solchen Genehmigung sei aber geradezu ein Ding der Unmöglichkeit: „Für Palästinenser in der C-Zone – die bis heute de facto unter israelischer Kontrolle steht – sei es praktisch unmöglich, eine Baugenehmigung zu bekommen.“ Weil sich darüber hinaus die „siedlernahe Organisation Regavim“ für den Abriss stark mache und diesen vor Gericht erstritten habe, könnten nun „(i)sraelische Bulldozer ohne weitere Vorwarnung jederzeit kommen.“ (Presse, 23. Juli 2015)

Knauls Argumentation war insofern erstaunlich, als der Oberste Gerichtshof in Israel den Einwendungen der Beschwerdeführer zugunsten Sussias bereits in mehreren Urteilen widersprochen bzw. diesen nicht stattgegebenen hat. Dementsprechend bestätigte das Höchstgericht im Mai 2015 nach jahrzehntelangen Prozessen die Rechtmäßigkeit der Räumung des Dorfes. Basierend auf umfassenden historischen und geographischen Berichten, auf historischen Landkarten, Photographien und Reiseschilderungen sowie auf dem Bevölkerungsregister war das Gericht zum Ergebnis gelangt, dass ein Dorf Sussia historisch nicht existiert habe und die vorgebrachten Ansprüche demnach nicht stichhaltig wären: Das umstrittene Land habe nur als Weideland gedient und sei als Agrarland einzustufen, ein konkreter Privatbesitz der Ländereien könne nicht festgestellt werden. Deswegen sei Bautätigkeit dort als illegal zu betrachten und der Abriss dennoch errichteter Gebäude entspreche ebenso der bestehenden Rechtslage wie die Absiedlung der dort lebenden Personen, die Eigentumstitel auf das Areal nicht geltend machen könnten, es sich also widerrechtlich angeeignet hätten.

So der Stand der Dinge bis zum Wochenende, an dem laut eines Berichts der Zeitung Haaretz die Ziviladministration des israelischen Verteidigungsministeriums einen Bericht veröffentlichte, in dem den Einsprüchen der Nawajah-Familie teilweise Recht gegeben wurde: Ein osmanisches Dokument aus dem Jahr 1881, das den Besitz des Landes durch die Familie bestätigt, wurde für gültig und damit rechtsrelevant befunden. Daraufhin empfahl der zuständige Offizier der Zivilverwaltung Moshe Meiri, dass die Gerichtsentscheide neu überdacht werden müssten: Die Bautätigkeiten in Sussia seien zwar weiterhin illegal, weil ohne Genehmigung durchgeführt, allerdings seien die Anträge auf Baugenehmigung mit der nicht (mehr) zutreffenden Begründung abgelehnt worden, dass die Bauherren nicht die Besitzer des Landes seien. Entgegen den bisherigen Urteilen befänden sie sich jedoch rechtmäßig auf dem in Frage stehenden Landstück und könnten demgemäß auch nicht evakuiert werden. Sie hätten, so die Conclusio von Meirs Bericht, aufgrund der bestehenden Rechtslage zumindest das Recht, Basisstrukturen für die landwirtschaftliche Nutzung zu errichten. Die aller Voraussicht nach notwendig gewordene Neuevaluierung der rechtlichen Situation könnte so zu einer Aussetzung des bereits höchstgerichtlich genehmigten Abrisses der Gebäude von Sussia führen.

Diese aktuelle Entwicklung konnte Susanne Knaul zum Zeitpunkt der Verfassung ihres Presse-Artikels natürlich nicht vorausahnen. Was allerdings bereits damals klar war und durch die Entwicklungen der vergangenen Tage nur bestätigt wurde: Die Behauptung, israelische Gerichte würden – unter dem Druck von Siedlerorganisationen und gegen die „grundsätzliche Genehmigung“ des Obersten Gerichts – palästinensische Hirten von ihrem Land vertreiben, war schlicht eine verzerrende Darstellung der Tatsachen.

Ähnliches gilt für einen am Sonntag in der ZIB13 gesendeten Bericht von Gabriele Zanetti über Unruhen auf dem Tempelberg in Jerusalem, in dem es hieß: „Schreie hallen durch die engen Gassen von Jerusalem. Radikale Juden hatten versucht, beim Tempelberg zu beten: eine Provokation für die Muslime. Nach Auseinandersetzungen verschanzen sich maskierte Palästinenser in der Moschee.“ (ZIB 13, 26. Juli 2015) Nicht nur stellte Zanetti sich die Frage nicht, warum es für Muslime – für die die al-Aqsa-Moschee, wie Susanne Höggerl in der Anmoderation ausführte, „zu den wichtigsten islamischen Heiligtümern“ (ebd.) gehört – eigentlich eine Provokation darstellt, wenn Juden an jenem Ort beten wollen, an der mit dem Tempel einst die heiligste Stätte des Judentums stand. Auch darüber, dass die Ausschreitungen just an Tisha Be‘av stattfanden, jenem Feiertag, an dem religiöse Juden die Zerstörung des Tempels betrauern, erfuhren die Seher der ZIB13 kein Wort – ebenso wenig wie über die Tatsache, dass die israelische Polizei bereits deshalb eingeschritten war, weil sich Hinweise verdichtet hatten, dass palästinensische Jugendliche sich systematisch auf Angriffe gegen Juden vorbereitet hatten. Laut eines Berichts der Times of Israel sollten sich diese Angriffe nicht nur gegen Juden richten, die anlässlich von Tisha Be’av den Tempelberg selbst besuchten, sondern auch gegen Betende an der als „Klagemauer“ bekannten westlichen Mauer am Fuße des Tempelberges.

Obwohl Zanetti den Polizeisprecher Micky Rosenfeld in einem kurzen Ausschnitt zu Wort kommen ließ, fehlten in dieser Passage doch die wesentlichen Stellen seiner Erklärung:

According to Police spokesman Micky Rosenfeld, officers entered the compound shortly after 7:30 a.m., after receiving intelligence that a large group of masked Palestinian youths barricaded themselves overnight in al-Aksa Mosque to attack Jewish visitors on Sunday morning. ‚The police were attacked immediately upon entering the Temple Mount compound by Palestinians armed with rocks, firebombs, fireworks and metal pipes‘, said Rosenfeld, adding that four officers were lightly wounded during the confrontation.

Während Zanetti sich den Begriff „radikal“ für Juden, die „beim Tempelberg“ beten wollen, vorbehielt, und sie keine ähnlich geartete Charakterisierung für palästinensische Jugendliche finden wollte, die planten, betende Juden mit Steinen und Brandbomben zu bewerfen, verschwieg sie ein weiteres nicht ganz unwesentliches Detail: Es war die israelische Polizei, die den Status Quo am Tempelberg aufrechterhielt. Dieser ist jordanischer Vormundschaft durch die religiöse Stiftung des Waqf unter der Führung des Mufti von Jerusalem unterstellt, einer Institution, die auch nach der Eroberung Ostjerusalems durch Israel im Sechs-Tage-Krieg von 1967 die Kontrolle über Felsendom und al-Aqsa-Moschee behielt. Demgemäß ist es Juden verboten, auf dem Tempelberg zu beten, da dies als eine „Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit“ betrachtet wird – ein Verbot, das von israelischen Sicherheitskräften durchgesetzt wird und auch am Sonntag durchgesetzt wurde. Nicht verboten ist es Juden jedoch, den Tempelberg zu besuchen, ein Recht, von dem anlässlich des Feiertags zum Gedenken an die Tempelzerstörung etwa 800 Menschen Gebrauch machten.

Dass palästinensische Jugendliche diesen Anlass nutzten, um systematisch vorbereitete Ausschreitungen vom Zaun zu brechen, bildete dabei keinen Anlass, die so oft beobachtete stereotype Berichterstattung über Israel ein wenig ins Wanken zu bringen. Genauso wenig ließ die Tatsache, dass die Randalierer für ihre Angriffe eines der „wichtigsten islamischen Heiligtümer“ in ein Lager für Brandbomben und Wurfgeschosse verwandelt hatten, auch nur geringste Zweifel an der eigenen eingefahrenen Wahrnehmung und der darin vorgesehenen Rollenverteilung aufkommen.