Von Oliver M. Piecha

Geht es also um eine „Kehrtwende“ der Syrienpolitik Donald Trumps, wie Schlagzeilen gelautet haben? Was aber war denn bisher eigentlich die Syrienpolitik Donald Trumps? Und, noch besser, ist eigentlich überhaupt etwas passiert außer dem Verpulvern von 59 Tomahawks? Die Frage ist – wie könnte es im Nahen Osten anders sein – eher vielschichtig.

Und tatsächlich ist ja auch erst einmal nichts passiert, außer dass das Assad-Regime erneut Giftgas eingesetzt hat, nur etwas mehr, als die letzten Male, aber nicht ganz so viel wie im Sommer 2013. Das wird ernsthaft niemand anzweifeln, der die Welt nicht von Russia Today oder deutschen Talkshows erklärt bekommt. Der folgende amerikanische Luftschlag auf den syrischen Fliegerhorst wurde bei den Russen angemeldet, die die Syrer nebenan informierten, die so wohl kaum ihre teuersten Migs und Suchois auf dem Rollfeld werden stehen gelassen haben. Wer den Anblick nahöstlicher Militärbasen kennt, der weiß, dass sie mit Militärschrott übersät sind, Bilder von zerstörtem Fluggerät, die allen Seiten nutzen würden, waren sowieso garantiert. Die getroffene syrische Luftabwehr hat keinerlei militärische Bedeutung für irgendwen und was die drei oder vier umgekommenen syrischen Soldaten angeht, die waren jedenfalls niemanden so teuer, als daß man ihnen rechtzeitig Bescheid gesagt hätte, was da gerade anfliegt.

Dass die Basis zwei Tage später schon wieder einsatzbereit war, hat Donald Trump dann doch insofern beschäftigt, als der ehemalige Bauunternehmer in einem Tweet nachträglich erklärt hat, es sei unüblich Rollfelder zu bombardieren, weil man die sowieso schnell und billig reparieren könne. Es ist klar, dass die Amerikaner Assads wertvollstem militärischen Besitz, seiner Luftwaffe, einen realen herben Verlust hätten beibringen können, wenn es denn gewollt gewesen wäre. So aber war der Angriff rein symbolischer Natur. Die Antwort war ebenso symbolisch, wenn auch nicht für alle: Putins und Assads Flugzeuge ließen in den folgenden Tagen geradezu Bomben auf Städte regnen, zumal Phosphorbomben. Das Prinzip ist altbekannt, es ging um eine demonstrative Bestrafung der syrischen Bevölkerung für Trumps Entscheidung. Große Führer kommunizieren solche Botschaften mit großen Gesten.

Wenn auch der amerikanische Einsatz symbolisch und wenn man so will auf der niedrigsten militärischen Stufe angesiedelt war – ein Angriff auf die Stellungen auf dem Jebel Kassioun über Damaskus oder auch nur einzige Tomahawk auf Assads Präsidentenpalast wäre eine ganz andere Kategorie gewesen –, seine Bedeutung ist doch tiefgreifend, aber auch das eben auf einer symbolischen Ebene. Trumps Entscheidung, eine Militäraktion gegen Assad zu inszenieren, verändert erneut das Machtgefüge im Nahen Osten. Wobei die Auswirkungen tatsächlich noch nicht klar sind, aber diese Unklarheit dürfte auch für die Protagonisten selbst gelten; die herrschende Unsicherheit, was Trump denn nun wollen könnte, wird vermutlich erst ihren Teil dazu beitragen, dass der amerikanische Präsident es selbst herausfinden wird.

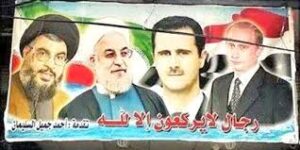

Trumps syrische „Kehrtwende“ besteht vor allem darin, deutlich gemacht zu haben, dass die USA in der Region wieder als Akteur auftreten werden; auf dieses Zeichen haben viele gewartet, nicht zuletzt die Golfstaaten, denn auch Obamas Rückzug war als Inaktivität der Supermacht, auf deren Bewegungen hin alle Akteure in der Region ihre Züge abschätzen, ein Maß. Und so war Rußlands im Lauf des Jahres 2016 scheinbar alle Widerstände mühelos überrollende Bewegungsfreiheit und Erfolgsserie im Nahen Osten immer direkt an das Desinteresse oder vielmehr die Lähmung der USA gekoppelt. Diese Narrenfreiheit war tatsächlich in den Sekunden vorbei, als 59 Tomahawks in Syrien explodierten. Damit ist im Zweifel Putins Ausweg aus dem syrischen Schlammassel versperrt: Für den russischen Präsidenten geht es darum, möglichst schnell seine militärischen Erfolge, die sich jederzeit als fragil und zu teuer erweisen könnten, in einen politischen Erfolg umzumünzen. Wie realistisch diese Perspektive einer von Rußland herbeigebombten „Verhandlungslösung“ auch jemals war, jetzt wird Putin auf ein noch engeres Zwangsbündnis mit der Islamischen Republik Iran und deren Mündel Assad zurückverwiesen.

Wenn Putin je die Illusion hatte, als einziger Akteur nicht in den Konflikten der Region zu versacken, spätestens jetzt steckt er ebenfalls im nahöstlichen Sumpf fest. So schwierig es ist, im militärischen Lager der Gegner Assads vorzeigbare Ansprechpartner zu finden, nachdem „der Westen“ den Jihadisten das Feld überlassen hat, so wenig komfortabel darf man sich die Situation im Assadlager vorstellen. Das zeigt bereits die Frage, warum die syrische Luftwaffe denn jetzt überhaupt Giftgas eingesetzt hat, wo sich Assad doch gerade im Aufwind befindet. Eine Frage, die nach dem Motto des „cui bono“ Verschwörungsliebhaber und Freunde der Islamischen Republik Iran umtreibt. Die Antwort darauf ist besonders nahöstlich verwickelt: Sie hat mit dem Austesten von Grenzen zu tun – Assad konnte durchaus damit rechnen, dass ein neuerlicher Giftgaseinsatz so wie vormals von der Weltöffentlichkeit und Amerika ignoriert werden würde –, es ist aber vor allem ein demonstrativer Akt nach Innen und zugleich an den Iran gewesen. Der Bevölkerung wird so in guter alter baathistischer Manier vorgeführt, dass sie letztlich schutzlos einer permanenten Vernichtungsandrohung ausgeliefert ist. Es geht darum, Moral zu brechen und den Anspruch auf die Eroberung des Rebellengebietes um Idlib zu unterstreichen; letzteres erinnert den Iran zugleich daran, dass er Assad nicht loswird.

Und so hängt zwischen Moskau, Beirut, Damaskus und Teheran weiterhin alles am Wohlergehen eines baathistischen Diktators, der einem politisch, militärisch und wirtschaftlich völlig bankrotten System vorsteht, das genau noch so lange existiert, wie die russische und iranische Intervention es stützt. Wirklich „gewinnen“ kann man mit so einem Modell nicht. Zumal die USA nun wieder darauf verweisen, dass man sich eigentlich ein künftiges Syrien mit Assad nicht vorstellen könne. die jüngsten Äußerungen des Sicherheitsberaters McMaster, der UN-Botschafterin Nikki Haley und des Außenministers Tillerson in Bezug auf Assad sind abgestuft und immer noch vage, aber plötzlich klingt die Tonart amerikanischer Syrienpolitik nach John McCain und gar nicht mehr nach Steve Bannon. Und das ist für manche Leute tatsächlich eine sehr beunruhigende Perspektive.