Die Zeit porträtiert Mohammed El-Kurd als das palästinensische Gesicht der jüngsten Auseinandersetzungen um einige Häuser in Ostjerusalem. Äußerungen des 23-Jährigen, die deutlich eine antisemitische Dämonisierung und Delegitimierung des jüdischen Staates darstellen, unterschlägt der Autor zwar nicht, aber er ordnet sie auch nicht ein und blendet wesentliche Hintergrundinformationen aus. Die Sympathien für den Porträtierten sollen schließlich nicht gefährdet werden.

Die „neue Führungsfigur des palästinensischen Widerstands“, wie Mohammed El-Kurd in einem Porträt der Zeit von Paul Middelhoff genannt wird, ist 23 Jahre alt. Eigentlich lebt El-Kurd in New York und studiert dort Literatur, doch als sich im April dieses Jahres die Streitigkeiten um einige Häuser im östlichen Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah zuspitzten – darunter jenes, in dem seine Familie lebt –, kehrte er dorthin zurück, wo er aufgewachsen ist.

„Wenn wir die Situation hier den NGOs überlassen, dann präsentieren die das alles als humanitäre Krise“, zitiert ihn die Zeit. „Aber das wird der Realität nicht gerecht. Es gibt die richtigen Worte für das, was passiert, und die sollten wir auch benutzen.“ Es werde „mit aller Kraft versucht, einen ausschließlich jüdischen Staat zu errichten“.

So sieht das jedenfalls El-Kurd, das palästinensische Gesicht der Auseinandersetzungen in Sheikh Jarrah. Er spreche von „ethnischen Säuberungen“ an der „indigenen Bevölkerung“, wolle seine Antworten auf Nachfragen dazu aber nicht gedruckt sehen, schreibt die Zeit.

An anderer Stelle, etwa im stramm antizionistischen +972 Magazine, hatte er dagegen keine Probleme damit. Dort schrieb er, die „Hausübernahmen“ durch israelische Siedler seien „Teil eines kalkulierten Plans zur Auslöschung der palästinensischen Präsenz in unserer Stadt“. Es gebe von israelischer Seite „systematische Bemühungen zur Schaffung ethnisch homogener Gebiete durch die Massenvertreibung unerwünschter Bevölkerungsgruppen“. Tatsächlich?

Nun muss man gewiss nicht so tun, als handelte es sich bei dem Kampf um die betreffenden Häuser in Sheikh Jarrah um eine bloße Mietrechtsangelegenheit, die von palästinensischer Seite politisiert wird. Es geht um ein Viertel, in dem es vor 1949 ein eigenes jüdisches Quartier gab, das für die jüdische Geschichte von einiger Bedeutung ist; nach 1875 wurde es zur Heimat vor allem von eingewanderten jemenitischen Juden.

Während des Arabischen Aufstandes der Jahre 1936 bis 1939 wurden dort viele dieser Juden aus ihren Häusern verjagt, und als Jordanien im Krieg 1948/49 den Ostteil Jerusalems besetzte, vertrieb oder tötete die arabische Legion die letzten verbliebenen jüdischen Bewohner. Deren Eigentum wurde beschlagnahmt.

Keine Miete gezahlt, Kompromissvorschlag abgelehnt

1956 brachte die jordanische Regierung zusammen mit dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina‑Flüchtlinge (UNRWA) 28 palästinensische Flüchtlingsfamilien auf dem Gebiet dieser verlassenen Wohnanlagen unter. Die Familien mieteten die anschließend errichteten Wohnungen von der jordanischen Regierung und zahlten eine symbolische Miete. Das frühere jüdische Quartier war nun rein arabisch geworden und stand unter jordanischer Besatzung.

Nach dem Sechstagekrieg 1967, in dem Israel Ostjerusalem unter seine Kontrolle brachte, erhielten die enteigneten Juden den Anspruch auf Rückgabe ihres Besitzes – soweit sie einen entsprechenden Nachweis erbringen konnten und die neuen Bewohner über keine Dokumente verfügten, die einen gültigen Kauf oder eine Eigentumsübertragung belegten.

Die vier Häuser, um die es nun in den Räumungsklagen ging und geht – darunter auch das der El-Kurds –, befinden sich auf dem Land, das das sephardische Gemeindekomitee und die aschkenasische Versammlung 1875 gekauft hatten, und waren im Besitz von jüdischen Familien, die diese Häuser erworben hatten.

Die Organisation Nahalat Shimon versucht seit 2003, als sie die Eigentumstitel erwarb, auf rechtlichem Weg die Immobilien zurückzubekommen. Die Angelegenheit kam nach langem Hin und Her vor das Oberste Gericht, das der Eigentümerin schließlich Recht gab.

Die Bewohner, die nie Miete gezahlt haben, weigern sich jedoch auszuziehen und lehnten auch den Kompromissvorschlag des Gerichts ab. Dieser bestand darin, ihnen weiterhin das Wohnrecht zu gewähren und sie als Mieter zu schützen, wenn sie im Gegenzug eine – symbolische – Miete entrichten. Doch das wollen sie partout nicht.

Für El-Kurd gehören Juden nicht zur „indigenen Bevölkerung“

Unterstützung gab es von palästinensischen Einwohnern Ostjerusalems sowie einigen israelischen NGOs. Sie glauben genau wie Mohammed El-Kurd, dass sich israelische Siedler und ihnen nahestehende Vereinigungen immer mehr Häuser im Stadtteil sichern und die palästinensische Bevölkerung verdrängen wollen.

Maßvollere Vorwürfe als jenen der „ethnischen Säuberung“ hört und liest man dabei eher selten, im Gegenteil: El-Kurd, der in den Social Media auf Hunderttausende von Followern kommt, schreibt in seinen Postings außerdem von „Kolonialisten“, „Schweinen“ und „Jewish supremacists“, wie die Zeit vermerkt. Den jüdischen Staat nennt er ein „Apartheidregime“.

„Wir können nicht zulassen, dass sie uns noch einmal unsere Häuser stehlen, und wir weigern uns, weiterhin in Flüchtlingslagern zu leben, während Kolonisatoren in unseren Häusern wohnen“, schrieb Mohammed El-Kurd Ende Juli in einem Gastbeitrag für die britische Tageszeitung Guardian.

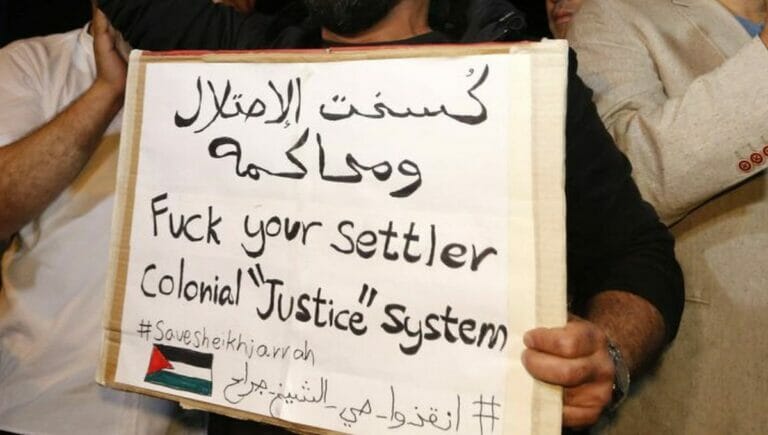

Er habe es „satt, in eine Flüchtlingsbevölkerung verwandelt zu werden, Viertel für Viertel, ein Haus nach dem anderen“, und er habe „kein Vertrauen in das israelische Justizsystem“, das „ein Teil des Siedlerkolonialstaates“ sei, der „von Siedlern für Siedler errichtet wurde“.

Dass Jordanien die früheren jüdischen Eigentümer der Häuser enteignet hatte und die Flüchtlingslager nur noch existieren, weil die palästinensische Seite und die meisten arabischen Staaten auf einer „Rückkehr“ von über fünfeinhalb Millionen Menschen auf ein Territorium beharren, wo diese nie gelebt haben, erwähnte El-Kurd nicht.

Zur „indigenen Bevölkerung“ gehören für ihn, der einen palästinensischen Staat vom Jordan bis zum Mittelmeer befürwortet, Israel also die Existenzberechtigung abspricht, nur Araber, aber keine Juden. Letztere kann er sich augenscheinlich nur als Fremdkörper vorstellen, als Eindringlinge, als Invasoren.

Die Zeit übernimmt das palästinensische Narrativ

Das Porträt der Zeit glorifiziert Mohammed El-Kurd zwar nicht, aber die Parteinahme für ihn ist dennoch deutlich. Schon durch die Verwendung des Begriffs „Widerstand“ übernimmt der Autor das palästinensische Narrativ und rückt Israel mindestens in die Nähe eines Unrechtsregimes.

Jüdische Bewohner Ostjerusalems kommen nur als „Siedler“ vor, was in diesem Kontext immer eine Chiffre für „illegale Besatzer“ ist. Dass die Häuser in Sheikh Jarrah, um die gestritten wird, schon vor der Staatsgründung Israels in jüdischem Besitz waren, erwähnt der Verfasser zwar, aber nur am Rande.

Hinzu kommt einer der Klassiker der Nahostberichterstattung: Die Israelis handeln aktiv, die Palästinenser verschwinden oft im Passiv oder kommen anderweitig nicht als Subjekt vor. Israel „hält besetzt“, die Polizei „verhaftet“ und „stellt sich auf die Seite der Siedler“, die israelische Luftwaffe „fliegt Angriffe“.

Auf der anderen Seite dagegen „fliegen Steine“ oder „brechen Kämpfe aus“ (wie die „zweite Intifada“), anscheinend von selbst und ohne benennbares menschliches Zutun. Wenn der Autor dann doch einmal Palästinenser aktiv werden lässt – wie jenen Attentäter, der „ein Auto in eine Gruppe von Polizisten [fuhr]“ –, ist er für die Folgen jedenfalls nicht verantwortlich: Er verletzt seine Opfer nicht willentlich, sondern diese „werden verletzt“.

Kein Antisemitismus, nirgends

Für die Zeit erstrebt „die nationalistische Siedler-Bewegung“ ein „rein jüdisches Jerusalem“, ignoriert dabei internationales Recht, zersiedelt die Zweistaatenlösung, wird von Unterstützern aus den USA finanziert und trickst die Palästinenser beim Grundstückskauf aus.

Dass die palästinensische Seite keine Juden in der Nachbarschaft will und von einem Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer träumt – also von einem Nahen Osten ohne Israel –, ist dagegen kaum der Rede wert. Palästinenser wie Mohammed El-Kurd, die solche Vorstellungen haben, sind „voller Ärger, selbstbewusst und kompromisslos“ oder auch mal „zornig, ungeduldig, bitter und aggressiv“. Nicht vielleicht auch antisemitisch? Daran verschwendet die Zeit jedenfalls keinen Gedanken.

Es wäre dem Image der „jungen palästinensischen Protestbewegung“ auch abträglich, die doch so hip und fresh und woke sein soll, Teil einer weltweiten antikolonialen Bewegung, deren Schlachtruf „Free Palestine“ nichts anderes meint als das Ende des jüdischen Staates.

Zur Hamas will sich Mohammed El-Kurd gegenüber der Zeit lieber nicht äußern, aber wohl eher weniger deshalb, weil er ein grundsätzliches Problem mit ihr hat. Dem Status der palästinensischen Ikone wäre es vielmehr abträglich, das Vokabular des Vernichtungsislamismus zu bedienen, statt antikoloniale Buzzwords von sich zu geben.

Mit Blick auf den jüdischen Staat gibt es inhaltlich allerdings kaum Differenzen. Nur würde die Zeit keinen bärtigen Islamistenführer besuchen, um ihn anschließend als Sympathieträger zu porträtieren.