In dieser Ausgabe:

I. Allgemeiner Überblick

II. Nobelpreis für OPCW

III Weiter aktuell: Terrorismus gegen Israel

IV. Die ganz „normale“ Israelfeindlichkeit

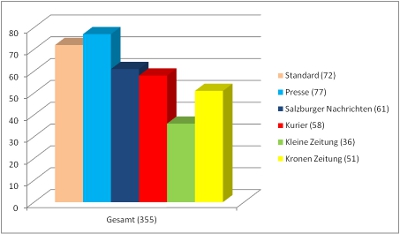

In der vergangenen Woche erschienen in den von MENA systematisch ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen insgesamt 355 Beiträge mit Nahost- bzw. Nordafrika-Bezügen:

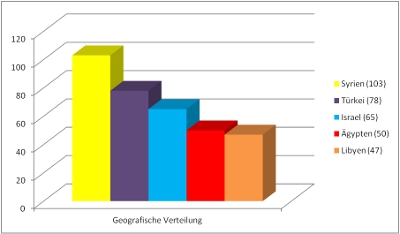

Folgende Länder standen dabei im Mittelpunkt der Berichterstattung:

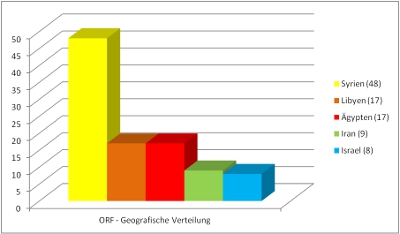

In den insgesamt 95 relevanten Beiträgen der wichtigsten Fernseh- und Radionachrichtensendungen des ORF wurde folgenden Ländern am meisten Beachtung geschenkt:

Syrien war in der medialen Berichterstattung nicht zuletzt wegen der Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) stark vertreten, die neben viel Anerkennung auch einige kritische Reaktionen hervorrief.

Unmittelbarer Anlass für die Auszeichnung der OPCW war ohne Zweifel die Rolle, die die Organisation bei der Beseitigung von Chemiewaffen in Syrien spielen soll. Und hier setzte schon ein Teil der Kritik an: Wie schon bei der Ehrung Barack Obamas 2009 handelt es sich weniger um den Lohn für vergangene Arbeit, als vielmehr um Vorschusslorbeeren für eine Mission, die die OPCW zwar ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gerückt, aber „noch gar nicht richtig begonnen (hat)“ (Presse, 12. Okt. 2013) und weit davon entfernt ist, ihr Ziel erreicht zu haben, so dies überhaupt irgendwann der Fall sein sollte. Ausgezeichnet wurde somit wieder einmal eine bloße Hoffnung: Dieses Mal eben, dass parallel zur Entsorgung der Chemiewaffen auch der Krieg in Syrien irgendwie zu Ende gehen könnte (ZiB 13, 11. Okt. 2013), dass somit der „Anfang einer politischen Bewegung in einem völlig verfahrenen Konflikt“ gemacht sei. (ZiB, 11. Okt. 2013)

Gegen derlei Optimismus gab Gianlucca Wallisch im Standard völlig zu Recht zu bedenken: „Der Frieden wird in Syrien nicht durch die Vernichtung von Chemiewaffen zu erreichen sein“. (Standard, 12./13. Okt. 2013) Nicht die Chemiewaffen an sich sind in Syrien das Problem, sondern das Regime, das diese schrecklichen Waffen eingesetzt hat. Hier liegt der große „Schönheitsfehler“, den Helmut L. Müller in den SN dem amerikanisch-russischen Deal attestierte, der den Einsatz der OPCW-Inspektoren in Syrien erst möglich gemacht hat: dass „der Verantwortliche für den Giftgaseinsatz nicht zur Rechenschaft gezogen wird, sondern als Machthaber in Damaskus zum internationalen Ansprechpartner avanciert.“ (Salzburger Nachrichten, 12. Okt. 2013) In der Tat: Von der vor zwei Jahren von US-Präsident Obama erhobenen Forderung, Assad habe abzutreten, um Syriens Weg in die Zukunft frei zu machen, ist nichts mehr zu hören. Heute versichert die amerikanische Führung dem Regime in Damaskus und seinen internationalen Förderern bei jeder möglichen Gelegenheit, dass sie den Sturz Assads überhaupt nicht anstrebe, sondern, ganz im Gegenteil, an der Aufrechterhaltung seines Regimes interessiert sei.

Zudem konzentriert die Verleihung des Friedensnobelpreises an die Organisation der Chemiewaffen-Inspektoren den Blick auf nur einen, und zumindest im Hinblick auf die Opferzahlen, nicht den wichtigsten Aspekt des Krieges in Syrien: „Bisher starben in diesem Bürgerkrieg mehr als 110.000 Menschen, und zwar zum allergrößten Teil durch die Gewalt konventioneller Waffen.“ (Standard, 12./13. Okt. 2013) Obwohl international die Zustimmung zur Entscheidung des Nobelpreiskomitees groß war, nahm die syrische Opposition sie dem ORF zufolge mit „Unverständnis“ (ZiB, 11. Okt. 2013) und wohl auch Verbitterung zur Kenntnis. Die Bewohner von Kafranbel, die seit Beginn der Krise in Syrien durch ihre per Internet verbreiteten Transparente und Plakate für Aufmerksamkeit sorgen, machten am 11. Oktober mit folgendem Bild auf diesen Umstand aufmerksam:

III. Weiter aktuell: Terrorismus gegen Israel

In den Salzburger Nachrichten findet sich täglich eine Auflistung der wichtigsten Ereignisse, die unter dem jeweiligen Datum „im Buch der Geschichte verzeichnet“ sind. Für den 14. Oktober war heute beispielweise zu lesen: „2003. Mit ihrem Veto verhindern die USA im UNO-Sicherheitsrat die Verurteilung Israels wegen des Bau des Sperrwalls im besetzten Westjordanland.“ (Salzburger Nachrichten, 14. Okt. 2013)

Dass die SN ausgerechnet dieses Ereignis für so wichtig erachtet, dass noch ein geschlagenes Jahrzehnt später daran erinnert werden muss, kann nicht allein daran liegen, dass ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats sein Veto gegen eine Resolution einlegt, denn das kommt, wie allein das Verhalten Russlands und Chinas während des syrischen Bürgerkriegs zeigt, öfter vor. Zu vermuten ist, dass die Erinnerung an das amerikanische Veto von 2003 eine Art von Anklage transportiert: nur der Schutzmacht USA habe Israel es zu verdanken gehabt, dass sein „Sperrwall“ im „besetzten“ Gebiet international nicht einhellig verurteilt worden sei.

Dem angesprochenen israelischen „Sperrwall“ kommt in der medialen Berichterstattung über den israelisch-palästinensischen Konflikt eine seltsame Rolle zu. Auf der einen Seite wird mit Begriffen wie „Wall“ oder oftmals auch „Mauer“ eine Einrichtung bezeichnet, die entgegen dem weit verbreiteten Bild zum überwiegenden Teil aus einem mit einer Reihe technischer Einrichtungen versehenen Sicherheitszaun besteht. Nur an wenigen Stellen, wo es als Schutzmaßnahme gegen früher alltägliche Attacken durch palästinensische Terroristen erforderlich ist, besteht die Anlage wirklich aus einer mehrere Meter hohen Mauer. Fast ausschließlich Bilder dieser wenigen Stellen sind es allerdings, die hierzulande Eingang in die mediale Berichterstattung finden. Durch die immer wieder gezeigten Mauern und Wachtürme wird die israelische Sicherheitsanlage dargestellt, als handle es sich um das nahöstliche Pendant zur ehemaligen Berliner Mauer, inklusive Todesschüssen und was sonst alles noch zu diesem assoziativen Bild dazugehört.

Zur verzerrten Darstellung gehört auch, dass der Grund für die Errichtung dieser Sicherheitsanlage meist verschwiegen wird. Die Kleine Zeitung berichtete zuletzt beispielsweise über die „Sperrmauer“, die – Freud hätte an dieser Fehlleistung sicher seine Freude gehabt – „zwischen Westjordanland und Palästina“ errichtet worden sei (Kleine Zeitung, 29. Sep. 2013), ohne auch nur mit einem einzigen Wort darauf einzugehen, dass die Anlage der weitgehend defensive israelische Versuch war, dem palästinensischen Selbstmordterrorismus der Jahre 2000ff. einen Strich durch die Rechnung zu machen. Während der Grund für die Errichtung des Sicherheitszaunes so oftmals im Dunkeln bleibt, wird dagegen als gegeben hingenommen und selten thematisiert, wie erfolgreich er ist. Eine Ausnahme bildete Martin Engelberg, der in der Presse schrieb: „Terroranschläge gab es dank des viel geschmähten Schutzzaunes und aufgrund der guten Kooperation zwischen israelischen und palästinensischen Sicherheitskräften schon seit Längerem nicht.“ (Presse, 6. Aug. 2013)

Diesem Urteil kann man sich freilich nur anschließen, wenn man einerseits die Raketen- und sonstige Geschoßangriffe auf Israel aus dem Gazastreifen beiseitelässt, und andererseits nur das Israel diesseits der Waffenstillstandlinie aus dem Unabhängigkeitskrieg 1948/49 betrachtet – hier sind Anschläge tatsächlich zu einer Seltenheit geworden. Jenseits der Grünen Linie kann allerdings keine Rede davon sein, dass es kaum mehr palästinensischen Terrorismus gebe. Der Statistik des für die Terrorbekämpfung zuständigen israelischen Inlandsgeheimdienstes sind für den September 2013 folgende Zahlen zu entnehmen: Im Westjordanland gab es demnach mit 104 Angriffen einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zum August (68 Terrorangriffe) zu verzeichnen, dazu kamen 3 Angriffe aus dem Gazastreifen und 25 in Jerusalem; zwei israelische Soldaten wurden getötet.

In der ersten Oktoberhälfte ging es weiter: Am 5. Oktober schoss ein palästinensischer Attentäter einem 9-jährigen Mädchen, das im Hof außerhalb seines Hauses in einer israelischen Siedlung nahe Ramallah spielte, in die Brust. In Österreich war dieser besonders abscheuliche Mordversuch einzig dem Kurier eine Kurzmeldung wert. (Kurier, 7. Okt. 2013) Am vergangenen Samstag berichtete dann die Presse: „Zum dritten Mal binnen knapp drei Wochen ist ein Israeli im Westjordanland getötet worden. … Zwei Palästinenser sollen den Mann vor seinem Haus in einer Feriensiedlung im Norden des Jordantals erschlagen haben.“ (Presse, 12. Okt. 2013) Neben der Presse berichtete nur der Kurier über diesen Terrorakt: „Spannungen nach Siedler-Mord“, war hier zu lesen, womit zumindest aus der Überschrift nicht klar hervorging, dass es sich bei dem „Siedler“ nicht um den Mörder, sondern um das Opfer handelte. (Kurier, 12. Okt. 2013) Die Häufung mehrerer gleichartiger Attacken binnen so kurzer Zeit löste eine Debatte darüber aus, ob Israel mit einer neuen Art des Terrorismus konfrontiert sei, die nicht von Organisationen wie der Hamas oder dem Islamischen Dschihad geplant und ausgeführt würde, sondern von unabhängig agierenden, einzelnen Palästinensern, die spontan und wenig gezielt einfach den nächsten Israeli töteten, der ihnen über den Weg liefe, egal ob Soldat oder Zivilist, Kleinkind oder Pensionist.

Am Wochenende gab die israelische Armee eine außergewöhnliche Entdeckung bekannt: An der Grenze zum Gazastreifen entdeckte sie einen 1800 Meter langen Tunnel, der vom Gazastreifen aus rund 300 Meter weit in israelisches Territorium reicht. Die Haaretz berichtet: „According to officers in the sector, inside the Gaza Strip the tunnel was 22 meters deep. On the Israeli side its depth varied, reaching a maximum of 18 meters at its deepest point. It contains an electrical system of 220 volts and a telephone line that the workers used during its construction”. Die Bauarbeiten an dem Tunnel, für den über 800 Tonnen Beton verwendet wurden, dürften eineinhalb Jahre gedauert haben. Als die palästinensische Seite bemerkte, dass der Tunnel von den Israelis entdeckt worden war, wurde der Eingangsbereich im Gazastreifen gesprengt.

In Österreich berichteten bislang einzig die Salzburger Nachrichten über den „Tunnel für Terroristen“ (Salzburger Nachrichten, 14. Okt. 2013), aber es ist doch davon auszugehen, dass sich in den nächsten Tagen auch in anderen Medien Meldungen darüber finden werden, schon allein deshalb, weil Israel nach der Entdeckung des Tunnels die Einfuhr von Zement in den Gazastreifen beendete, da das Baumaterial offenkundig für terroristische Zwecke Verwendung fand – da bietet sich die Überschrift „Israel verschärft Blockade des Gazastreifens“ doch geradezu an.

IV. Die ganz „normale“ Israelfeindlichkeit

Ein Beitrag im Standard vom letzten Freitag bot einen interessanten Einblick in die ganz „normale“ Israelfeindlichkeit, wie sie gerade im Kulturbetrieb weit verbreitet ist. Bert Rebhandl interviewte darin den israelischen Regisseur Ari Folman, der einem internationalen Publikum vor allem durch die Verarbeitung seiner Erlebnisse im Libanon-Krieg in dem Film „Waltz With Bashir“ bekannt wurde. Wie immer, wenn ein Israeli zum Gespräch gebeten wird, darf die Frage nach der aktuellen Lage in Israel nicht fehlen. Folman antwortet darauf sehr offenherzig: „Israel ist die einzige Sache, bei der ich nicht optimistisch bin. … Ich glaube nicht einmal an die Zweistaatenlösung.“ Für die sei nämlich „der Zug doch abgefahren mit der Mauer, mit den ganzen Siedlungen.“ Wie solle man so viele Siedler evakuieren, „von denen viele Faschisten sind?“ So weit, so bekannt: So klingen eben viele der israelischen Künstler, die in europäischen Medien gerne interviewt werden, weil sie das sagen, was viele ihrer europäischen Gesprächspartner zwar auch denken, sich aber oftmals nicht selbst so klar zu sagen getrauen.

Doch das Standard-Interview mit Folman unterschied sich von den vielen ähnlichen Gesprächen mit Leuten wie beispielsweise Daniel Barenboim, weil Folman auch politisch offen Farbe bekannte. Die Skepsis bezüglich einer Zweistaatenlösung habe „auch damit zu tun, dass ich radikal links bin.“ Und wenig später fügte er hinzu, seine Wunschvorstellungen seien „nicht einmal Zukunftsmusik. Ich gehöre nicht zu dem einen Prozent, ich gehöre zu dem einen Promille des einen Prozents.“ Ganz offen bekannte Folman, dass seine Ansichten weit außen am extremen Rand des politischen Spektrums und völlig abseits des breiten israelischen Mainstreams stünden. Das eine Promille des einen Prozents, zu dem sich Folman bekennt, ist für Israel ungefähr so repräsentativ, wie der Stalinismus eines Alfred Hrdlicka es für Österreich war. Diese nicht ganz unwichtige Information wird hierzulande aber in aller Regel verschwiegen, und sie wäre auch in dem Standard-Interview nicht zur Sprache gekommen, hätte Folman sich nicht so bereitwillig politisch positioniert.

Interessant war das Gespräch aber nicht nur wegen der seltenen Aufrichtigkeit, wenn es darum geht, dass gerade die in Europa so beliebten israelischen Gesprächspartner nicht repräsentativ für Israel sind, sondern auch, weil Standard-Journalist Bert Rebhandl sich durch Folmans offene Worte über eine Zweistaatenlösung auch dazu hinreißen ließ, zu sagen, was er darüber denkt: „Sie wollen einen Staat? Das wäre wohl die beste Lösung, aber völlig undenkbar.“ (Standard, 11. Okt. 2013) Warum dies „undenkbar“ sei, führte Rebhandl nicht aus, aber man sollte sich klar vor Augen halten: Ein gemeinsamer Staat als „beste Lösung“ heißt nichts anderes, als dass die Juden Israels ihren Anspruch auf nationale Selbstbestimmung aufgeben müssten, es ist das offene Bekenntnis zur Abschaffung des jüdischen Staats.

Über die Illusion der Machbarkeit eines bi-nationalen Staates schreiben Alexander Yakobson und Amnon Rubinstein: „In reality, it is perfectly clear that a country with an Arab-Muslim majority (as such a ‚bi-national‘ is bound to be, sooner rather than later), located in the heart of the Arab-Muslim world, cannot be anything but an Arab-Muslim state in all respects, regardless of any formal definitions. In order to believe that such a state would in fact be bi-national, a number of widely implausible assumptions need to be made”. Die Palästinenser müssten für alle Zeit darauf verzichten, dass dieser Staat einen arabischen Charakter annehmen würde, sie müssten anerkennen, dass er nicht Teil der arabischen Welt wäre, dass er nicht Mitglied der Arabischen Liga wäre, usw. Sie müssten auf den arabischen Charakter „ihres“ Landes zugunsten einer nicht-arabischen Minderheit verzichten – und das ausgerechnet im Sinne der Juden, die sie seit Jahrzehnten als „fremde Einwanderer“ und „kolonialistische Eindringlinge“ denunzieren und bekämpfen. „All these assumptions are entirely unreasonable and fanciful. … So the true alternative to a Jewish nation-state in part of the country (alongside a Palestinian nation-state) is an Arab nation-state in all of it – one state for one people. It is somewhat ironic that such a solution is being advocated in the name of equality.”

Ob Rebhandl bewusst ist, was die Verwirklichung einer Ein-Staaten-Lösung in der Realität bedeuten würde?