Das dominierende Thema der Nahostberichterstattung österreichischer Tageszeitung war in der letzten Woche das Blutvergießen in Syrien. Das Massaker von Houla, bei dem über 100 Menschen getötet wurden, hat zwar allerorten Empörung, aber keinen russischen Kurswechsel ausgelöst. In Österreich verstand Verteidigungsminister Darabos derweil die Aufregung über seine Israel-Aussagen nicht – und bekam erklärt, warum sein „lupenreiner Antifaschismus“ wenig wert ist.

Allgemeiner Überblick

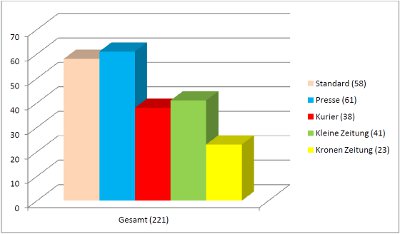

In der vergangenen Woche erschienen in den von MENA ausgewerteten österreichischen Tageszeitungen insgesamt 221 Beiträge mit Bezug zu den Regionen Nordafrika und Naher Osten. Im Vergleich zur Vorwoche sank die Zahl daher um über ein Viertel, entspricht aber in etwa dem längerfristigen Schnitt. Im Hinblick auf die Verteilung der Beiträge auf die verschiedenen Medien ergibt sich folgendes Bild:

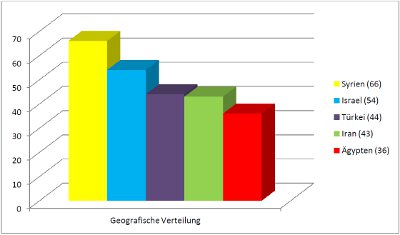

Sortiert nach den Ländern, die zum Gegenstand der Berichterstattung wurden, hatte die Woche kaum Überraschungen zu bieten:

Wie in der Grafik zu sehen ist, war die Türkei das Land, das in der Berichterstattung am dritt-häufigsten genannt wurde. Da sie aber bei der überwiegenden Zahl der Nennungen gar nicht wirklich thematisiert, sondern im Zusammenhang mit der Erörterung anderer Themen erwähnt wurde (Syrienkrise, österreichische Integrationsdebatte, Reisetipps usw.), konzentrieren wir uns im Folgenden nur auf die beiden am häufigsten genannten Länder.

Syrien

Zentrales Thema in der Berichterstattung war das Massaker im nördlich von Homs gelegenen Houla, dem 108 Menschen zum Opfer gefallen sind. Nach Angaben der Vereinten Nationen seien weniger als 20 der Toten in Folge von Artillerie- oder Panzerbeschuss ums Leben gekommen, der überwiegende Teil soll in Sammelhinrichtungen ermordet worden sein. (Standard, 30. Mai 2012; Presse, 30. Mai 2012) In der Presse berichtete ein elfjähriger Junge, dass er nur überlebt habe, weil er sich das Blut seines erschossenen Bruders ins Gesicht geschmiert und sich tot gestellt habe. (Presse, 1. Juni 2012)

Als Reaktion auf das Massaker, für das Regierungstruppen und die berüchtigten Shabiha-Milizen verantwortlich gewesen sein sollen, wiesen etliche westliche Länder die syrischen Botschafter aus. Nicht so Österreich, wo der syrische Botschafter zugleich als UN-Botschafter tätig ist und deshalb nicht des Landes verwiesen werden konnte. (Standard, 30. Mai 2012) Der UN-Sicherheitsrat verurteilte das Massaker und sprach von einer „abscheulichen Anwendung von Gewalt“, machte jedoch auf Druck der Veto-Macht Russland nicht direkt das syrische Regime für die Bluttat verantwortlich. (Standard, 29. Mai 2012) Auf einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrates forderte die Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen den Sicherheitsrat auf, die Verantwortlichen für das Massaker vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. (Presse, 2. Juni 2012) Der Menschenrechtsrat selbst verurteilte in einer von den USA, Katar und der Türkei eingebrachten Resolution die syrische Regierung, weil sie ihre Pflicht zur Einstellung aller Gewaltakte verletzt habe. Russland, China und Kuba stimmten gegen die Resolution. (Standard, 2./3. Juni 2012)

Ungeachtet aller Empörung hat sich an der internationalen Konstellation nichts geändert. Vereinzelt wurden Stimmen laut, die auf ein militärisches Eingreifen drängten. So wollte Frankreichs Präsident Hollande die Vetomächte Russland und China von der Notwendigkeit militärischer Aktionen überzeugen. „Man darf Baschar al-Assad nicht weiter sein eigenes Volk massakrieren lassen“, wurde Hollande zitiert. (Presse, 31. Mai 2012; Kleine Zeitung, 31. Mai 2012) Da ihm aber selbst klar gewesen sein dürfte, dass es im UN-Sicherheitsrat keine Zustimmung für einen Militäreinsatz geben würde, dürfte es sich bei „Hollandes Kriegsgebrüll“ um einen symbolischen (man könnte auch sagen: zynischen) Akt gehandelt haben, der weniger auf eine Rettung der Syrer vor den Mördern des Regimes, als auf die französischen Wähler bei den bevorstehenden Kommunalwahlen abzielte. (Kleine Zeitung, 1. Juni 2012)

Andernorts wurde dagegen öffentlich darüber nachgedacht, eine militärische Intervention nicht länger von einer Zustimmung des Sicherheitsrats abhängig zu machen. Keine Geringere als die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, die enge Obama-Vertraute Susan Rice, äußert vor Journalisten, im schlimmsten Fall müssten die Staaten darüber nachdenken, „außerhalb der Autorität dieses Rates tätig zu werden“. (Standard, 1. Juni 2012) Die Dementis, etwa durch Verteidigungsminister Leon Panetta, folgten freilich auf dem Fuße. (Kurier, 2. Juni 2012)

US-Präsident Obama ist unterdessen auf Tauchstation gegangen. Seit Beginn der Krise hat er das syrische Regime unter Verwendung immer dramatischerer Worte verurteilt, so dass ein Kolumnist Anfang Mai bereits titelte: „Obama Hits Syria With Brutal Blast of Adverbs“, und fortfuhr: „When it became clear that mild criticism wouldn’t stay Assad’s hand, the administration began carpet-bombing Damascus with powerful sentences and, at times, whole paragraphs.“ Doch den starken Worten folgten keine Taten. Obama hatte zwar schon früh kategorisch verkündet, dass Assad zu gehen habe, seitdem aber kaum etwas unternommen, um den als notwendig dargestellten Abgang des Diktators zu fördern – alles in allem ein Musterbeispiel dafür, wie man außenpolitische Glaubwürdig nachhaltig desavouieren kann. Jetzt meldete die Presse: „Der Präsident hält sich bisher bedeckt. Kein Wort des sonst so beredten Barack Obama in der Öffentlichkeit über die Eskalation der Syrien-Krise“. Noch immer hegt Obama die Hoffnung, Russland könne dazu bewegt werden, dem jemenitischen Beispiel folgend Assad zum Gang ins Exil zu überreden. (Presse, 1. Juni 2012)

Das Problem dabei ist allerdings, dass dieser Plan nicht die geringste Aussicht auf Erfolg hat. Über „Obamas Modell für Syrien“ konnte Gudrun Harrer schon vor einiger Zeit nur den Kopf schütteln: Im Jemen toben seit Wochen schwere Kämpfe zwischen der Armee und der al-Kaida, das alte Regime von Ali Abdullah Saleh ist höchstens nominell abgetreten, und im Norden des Landes herrscht ohnehin Krieg mit aufständischen Schiiten (Standard, 22. Mai 2012) – ein „Friedensplan“ sollte jedenfalls anders aussehen. Auf der anderen Seite sollte sich langsam aber sicher die Erkenntnis durchgesetzt haben, dass Russland aber auch rein gar nichts von einem Regimewechsel hält. Unter der „jemenitischen Variante“ werden völlig unterschiedliche Dinge verstanden: „Für Washington wäre der Abgang Bashar al-Assads zugunsten einer anderen Figur zumindest der Anfang des Endes des Regime, für Moskau ein Weg, die Strukturen des alten Regimes zu erhalten, mit anderen Akteuren.“ (Standard, 30. Mai 2012) Damit wird sich die syrische Opposition aber mit Sicherheit nicht einverstanden erklären.

Der resultierende Befund ist ernüchternd: Während in Syrien die Gewalt unvermindert weitergeht, hat die Führung der einzigen Weltmacht keinen Plan, wie sie mit der Krise umgehen soll. Das ist – nicht nur für die Syrer – eine denkbar schlechte Nachricht.

Israel

Israel war in der vergangenen Woche vor allem im Zusammenhang mit zwei Themen medial präsent. Einerseits machten Nachrichten über einen neuen Computervirus mit dem Namen „Flame“ die Runde, der bislang rund 5000 Computer im Nahen Osten befallen haben soll. Anders als der Virus Stuxnet, der 2010 erheblichen Schaden in iranischen Nuklearanlagen angerichtet hat, soll es sich bei „Flame“ nur um einen Spionage-Virus handeln. Computervirenexperten gehen davon aus, dass hinter der Programmierung von „Flame“ eine staatliche Einrichtung steht. (Kurier, 30. Mai 2012, Presse, 30. Mai 2012; Kronen Zeitung, 30. Mai 2012) Wie diese Woche ebenfalls bekannt wurde, soll Stuxnet das Ergebnis einer Geheimoperation gewesen sein, die in den USA unter George W. Bush gestartet und unter seinem Nachfolger Obama fortgesetzt wurde. Das Programm sei ganz gezielt als Cyber-Attacke auf iranische Nuklearanlagen konzipiert worden. Laut einem Journalisten der New York Times hätten die USA im Jahre 2003 von Muammar al-Gaddafi Zentrifugen pakistanischer Herkunft bekommen, die von der gleichen Bauart waren, wie die Zentrifugen in iranischen Anlagen. An einer virtuellen Kopie der Anlage im iranischen Natanz habe das US-Militär den Virus dann getestet. An der Arbeit sollen auch Mitglieder der israelischen Spezialeinheit „Unit 8200“ beteiligt gewesen sein. Der Einsatz des Virus sollte dazu beitragen, Israel von Militärschlägen gegen den Iran abzuhalten. (Presse, 2. Juni 2012)

Andererseits ging die Darabos-Affäre in ihre bereits dritte Woche. Dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde zufolge sei der Verteidigungsminister im Bezug auf den Iran entweder „falsch beraten“ oder er verstehe die Lage Israels nicht. (Standard, 29. Mai 2012)

Deutschs Konkurrent um den Posten des Präsidenten der Kultusgemeinde machte sich in der Presse darüber Gedanken, weshalb bei einigen Sozialdemokraten die „Sicherungen durchgehen“, sobald sie das „I-Wort“ hören. Martin Engelberg konstatiert ein „Paradoxon“: Man könne „mit ihnen über die schwierigsten Themen dieser Welt sprechen – mit intellektueller Schärfe, Gelassenheit und höchster politischer und emotionaler Integrität“, zumal es sich ja um bewährte Antifaschisten handle. „Allerdings nur, bis das ‚I-Wort‘ fällt: Israel. Dann gehen die Sicherungen durch, verschwindet der Sachverstand von einer Minute zur anderen.“ Verteidigungsminister Darabos sei dafür ein gutes Beispiel. Als er im Presse-Interview ohne wirklichen Bezug zu den vorhergehenden Themen gefragt wurde: „Sie haben offenbar ein Problem mit der israelischen Regierung?“ hätte er viele Antwortmöglichkeiten gehabt. Er hätte fragen können: „Wieso – wie kommen Sie darauf?“ Aber das tat er nicht. Die „I-Frage“ löste „diese charakteristische Reaktion aus. Es ist eine schier körperliche, zutiefst emotionale Abwehrreaktion gegen Israel, die da zum Vorschein tritt.“ Im Verhältnis zwischen Österreich und Israel sei die Angelegenheit mit der Distanzierung der Regierung von Darabos geregelt. Was bleibe, sei „ein Scherbenhaufen in Österreich, ein Unverständnis, ein gegenseitiges Sich-missverstanden-Fühlen zwischen der Sozialdemokratie und der jüdischen Gemeinde in Österreich.“ (Presse, 29. Mai 2012)

Während Engelberg österreichischen Sozialdemokraten deren überzeugten Antifaschismus hoch anrechnet, hatte Christian Ortner da seine Zweifel. Man solle „Darabos‘ heldenhaftes Bekenntnis zum Antifaschismus anno 2012, also eh nur 67 Jahre nach dem Untergang des Faschismus in Europa, nicht geringschätzen“, denn schließlich sei es noch nicht so lange her, dass in SPÖ-Alleinregierungen „nicht so sehr ‚prononcierte Antifaschisten‘ vertreten waren, sondern ehemalige Nazis und SS-Männer“. Allerdings sei es eigenartig, dass Antifaschismus, „wie er im Milieu des SPÖ-Ministers gepflegt wird, ausschließlich tote Juden vor meist auch schon ziemlich toten Faschisten und Nazis beschützt“, während er nichts dabei finde, „die offiziell verkündeten Pläne der heutigen Islamofaschisten in Teheran für einen zweiten Holocaust an noch lebenden Juden zu verharmlosen, zu relativieren und damit leichter durchführbar zu machen.“ Ein Antifaschismus, der sich auf einer „billige Pose“ reduziere und ohne Auswirkung auf die Wirklichkeit bleibe, „also etwa angesichts der islamofaschistischen Bedrohung Israels aus dem Iran“, der könne keinen „moralischen Mehrwehrt beanspruchen.“ Ein Antifaschismus, der „den neuen Faschismus nicht sieht oder nicht sehen will, selbst wenn die neuen Faschisten ihre Absichten öffentlich machen, degeneriert zur hohlen Phrase.“ (Presse, 1. Juni 2012)

Darabos selbst will nicht so recht verstehen, worum es in der Debatte um seine Aussagen überhaupt geht. Das machte er unmissverständlich in einem Interview im Ö1-Mittagsjournal klar. Er stehe „in jedem Punkt“ zu dem, was er „Kritik an der Politik der israelischen Regierung“ zu nennen beliebt, und verwahre sich gegen den Vorwurf der „Einseitigkeit“, weil er „nicht weniger klare Worte zum iranischen Atomprogramm“ gefunden und den iranischen Präsidenten Achmadinejad „genauso hart kritisiert“ habe.

Dass Darabos „nicht weniger klare Worte zum iranischen Atomprogramm“ gefunden habe, ist, zumindest wenn sich diese Behauptung auf das umstrittene Presse-Interview geht, nachweislich falsch. Das Kritischste, das ihm dabei über die Lippen kam, waren die Behauptung: „Der Iran ist nicht so weit, diese Bombe bauen zu können“, und die Behauptung: „Ich nehme den Iran nicht in Schutz. Man muss den Druck diplomatisch und wirtschaftlich erhöhen.“ (Presse, 20. Mai 2012)

Der Name des iranischen Präsidenten wiederum kommt in dem Interview nicht einmal vor. Und wenn Darabos meint, er sei nicht einseitig, weil er Achmadinejad ja „genauso hart kritisiert“ habe, dann hat er seine Lage damit nur verschlimmbessert. Einen demokratisch gewählten Politiker mit dem antisemitischen Präsidenten einer mörderischen islamistischen Diktatur auf eine Stufe zu stellen, indem man beide „genauso hart“ anpacke, ist schlicht eine moralische und politische Bankrotterklärung erster Güte.